DK150: Sofortige Maßnahmen sind dringend erforderlich: Österreich und die Klimakrise

Shownotes

DK150: Sofortige Maßnahmen sind dringend erforderlich: Österreich und die Klimakrise

Und: Wie ist es so, einen Klimabericht zu schreiben?

"Das Klima”, der Podcast zur Wissenschaft hinter der Krise. Wir lesen und erklären den aktuellen Österreichischen Sachstandsbericht zum Klimawandel.

In Folge 150 schließen wir die Reihe zum Zweiten Österreichischen Sachstandsbericht zum Klimawandel ab. Wir reden mit Margreth Keiler und Daniel Huppmann, die als Co-Vorsitzende an der Verfassung des Berichts beteiligt waren und diskutieren die Zusammenfassung für die politische Entscheidungsfindung. Und dann haben wir noch ein paar Fragen zum Abschluss.

Wer den Podcast unterstützen will, kann das gerne tun: https://steadyhq.com/de/dasklima/ und https://www.paypal.me/florianfreistetter.

Hier ist der Link zur Zusammenfassung für politische Entscheidungsfindung.

Abschlussgespräch zum Zweiten Österreichischen Sachstandsbericht Klimawandel

Daniel Huppmann war schon zweimal zu Gast bei uns und bei seinem dritten Besuch hat er Margreth Keiler von der Uni Innsbruck mitgebracht. Die beiden sind, zwei der vier Co-Vorsitzenden des Zweiten Österreichischen Sachstandsberichts zum Klimawandel (AAR2). Gemeinsam ziehen wir ein Resümee, schauen uns die Zusammenfassung für politische Entscheidungsfindung an und geben Einblicke in die Entstehung, den Inhalt und die Zielsetzung des Berichts.

Noch viel ausführlicher haben die beiden über ihre wissenschaftliche Karriere und den Bericht in Folge 107 des Science Buster Podcast gesprochen.

Fünf Leitfragen als Struktur

Die Zusammenfassung ist in fünf Abschnitte gegliedert, die jeweils eine zentrale Frage beantworten:

A – Ist Österreich auf Kurs zur Klimaneutralität?

Der aktuelle Trend zeigt sinkende Emissionen um rund sieben Prozent pro Jahr, doch diese Entwicklung reicht nicht aus, um die Ziele für 2030 und 2040 zu erreichen. Vor allem für das Ziel der Klimaneutralität 2040 ist Österreich laut Projektionen derzeit nicht auf Kurs.

B – Wie wirkt sich die Erderhitzung in Österreich aus?

Die Zusammenfassung zeigt sowohl bereits beobachtete Veränderungen als auch Zukunftsprojektionen. Zentrale Themen sind Hitze, Dürren, Hochwasser, Vegetationsveränderungen, Biodiversitätsverluste und Kaskadeneffekte. Schäden könnten sich in Zukunft auf bis zu 10 Milliarden Euro jährlich summieren. Besonders betont wird der Gesundheitssektor als ein oft unterschätztes Schlüsselrisiko.

C – Welche Optionen gibt es zur Emissionsvermeidung?

Windkraft und Photovoltaik bieten das größte Potenzial, fossile Energieträger zu ersetzen. Wo Elektrifizierung nicht möglich ist, sollen klimaneutrale Kraftstoffe wie E-Fuels oder grüner Wasserstoff eingesetzt werden. Diese müssen jedoch überwiegend importiert werden, da der Ausbau erneuerbarer Energie in Österreich begrenzt ist.

D – Wie kann Österreich die Emissionsreduktionsziele erreichen?

Ein Zusammenspiel verschiedener Maßnahmen ist nötig: Ausbau erneuerbarer Energien, Stärkung der Energieeffizienz und gezielter Einsatz klimaneutraler Kraftstoffe. Sofortige Maßnahmen sind dringend erforderlich, um langfristige Infrastruktur- und Systemänderungen rechtzeitig umzusetzen.

E – Welche Politikmaßnahmen unterstützen eine gerechte Klimagovernance?

Strukturelle Hürden müssen abgebaut und klare rechtliche Rahmenbedingungen geschaffen werden. Die gesellschaftliche Akzeptanz ist entscheidend – Maßnahmen müssen sozial gerecht sein und besonders einkommensschwache Haushalte berücksichtigen. Der Bericht zeigt zudem auf, dass Klimaschutz viele positive Nebeneffekte wie bessere Gesundheit und höhere Lebensqualität bringt.

Reaktionen und Wirkung

Aus Politik und Öffentlichkeit kommt überwiegend positives Feedback. Es gibt Anfragen für Vorträge und Beteiligungen an Steuerungsgruppen, auch über Österreich hinaus. Wie viel davon tatsächlich in konkrete Maßnahmen einfließt, bleibt jedoch abzuwarten.

Persönliche Bilanz der Co-Vorsitzenden

Trotz der intensiven und teils stressigen Arbeit würden Daniel und Margreth das Projekt wieder angehen. Positiv war auch der wissenschaftliche Nebeneffekt: eine engere Vernetzung innerhalb der Community und neue gemeinsame Projekte.

Wichtigste Botschaften

Welche Aussage finden Margreth und Daniel am wichtigsten? Diese hier:

Sofortige Maßnahmen sind dringend erforderlich – und wir wissen, welche es sind. Richtig umgesetzt, bringen sie zahlreiche Vorteile für Gesellschaft, Wirtschaft und Umwelt.

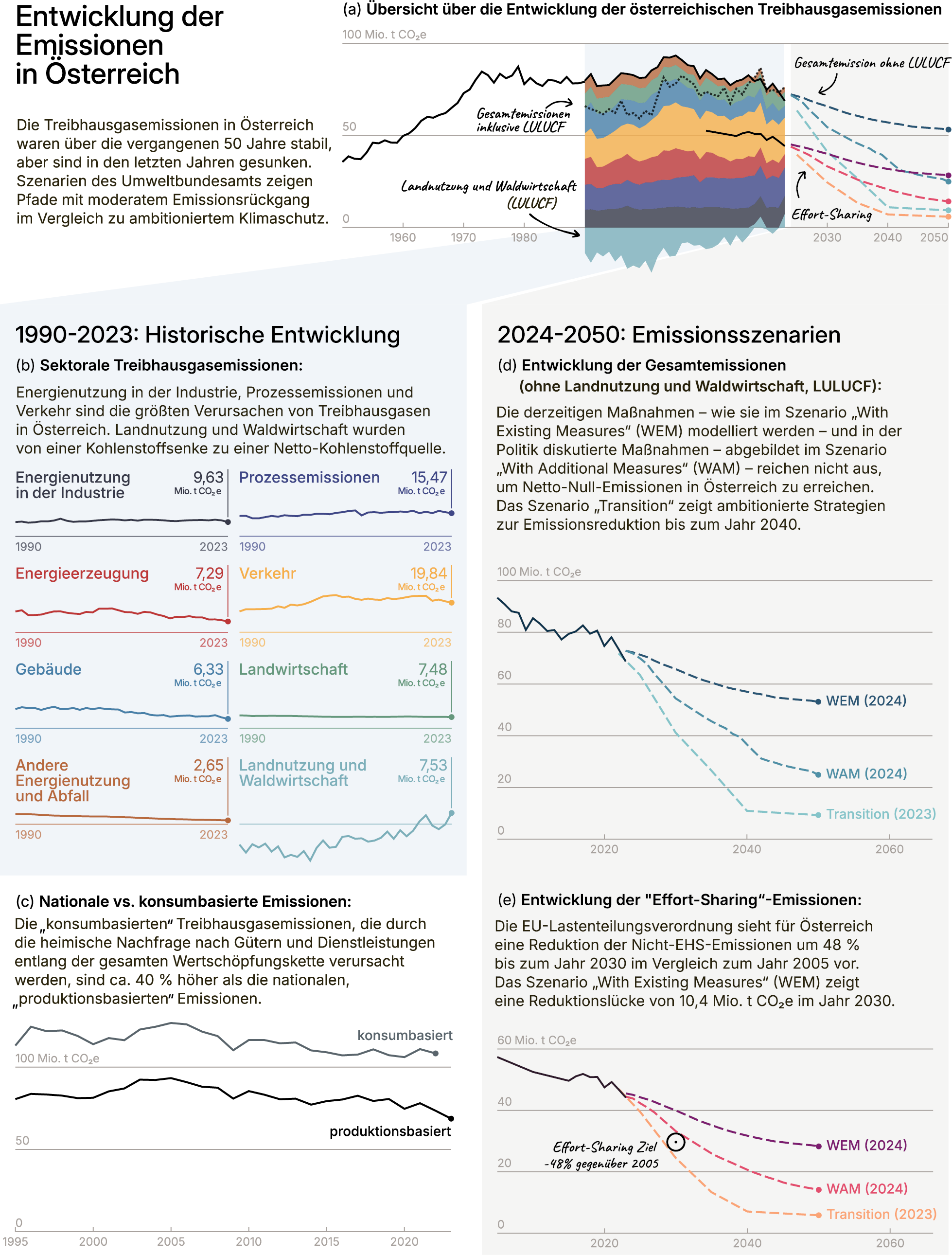

Schlüsseldiagramme Wir haben die beiden zum Abschluss noch gefragt, welche Abbildungen sie am wichtigsten finden: Daniel empfiehlt Abbildung 1 aus der Zusammenfassung, die die Entwicklung der Emissionen seit 70 Jahren sowie mögliche Zukunftsszenarien zeigt.

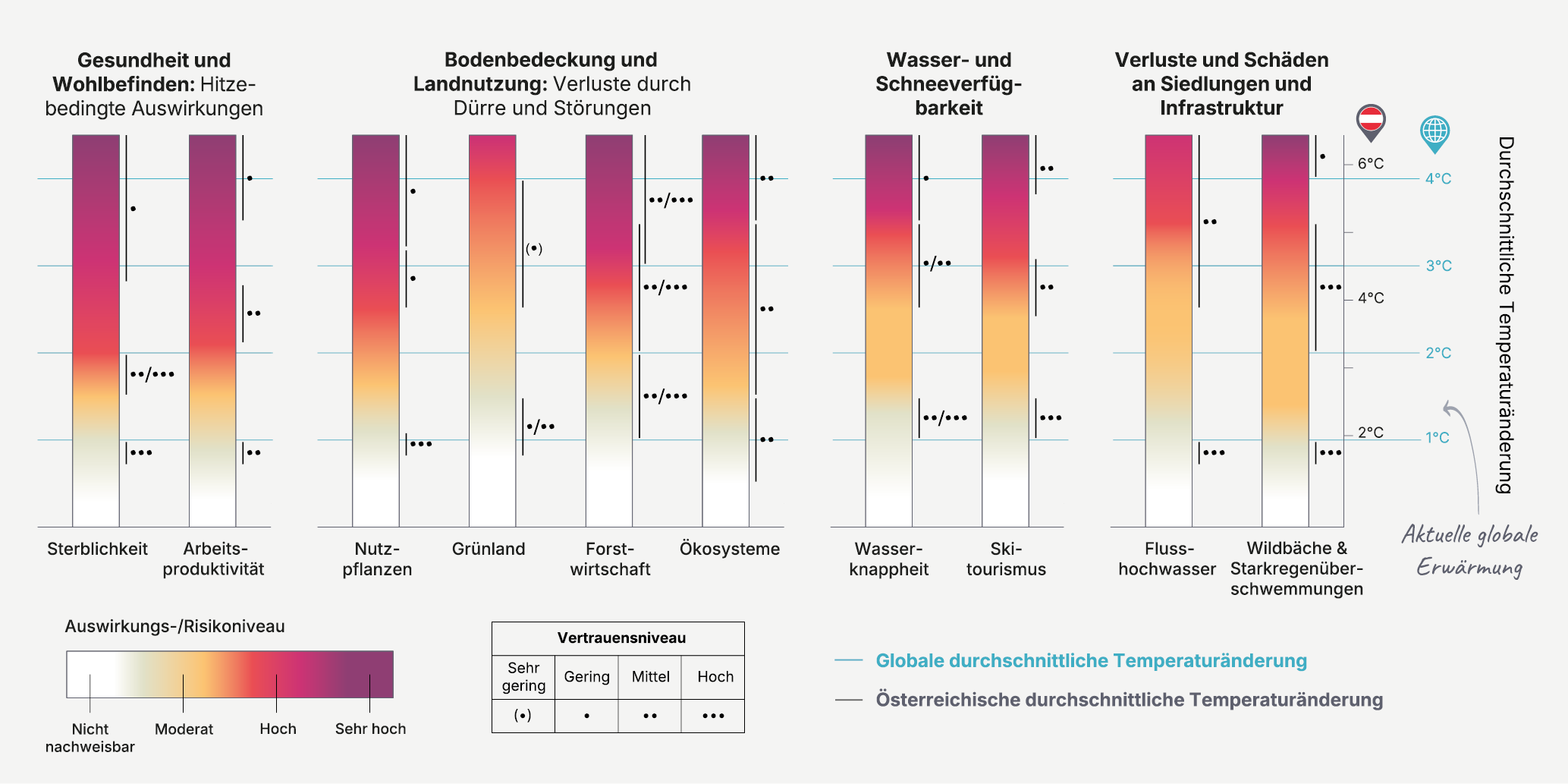

Margreth verweist auf das Burning-Ember-Diagramm, das verdeutlicht, wie Schlüsselrisiken mit steigender globaler Temperatur zunehmen.

Transparenz-Hinweis Die Podcastfolgen zum Zweiten Österreichischen Sachstandsbericht zum Klimawandel sind in Zusammenarbeit mit dem Koordinationsteam des AAR2 entstanden und wurde vom Klima- und Energiefonds finanziell unterstützt. Live Shows Tickets für die Sternengeschichten Live Tour 2025 von Florian gibt es unter sternengeschichten.live.

Werbung und Unterstützung

Ein kleiner Hinweis: In “Das Klima” gibt es keine Werbung. Wenn ihr Werbung hört, dann liegt das nicht an uns; dann hat jemand unerlaubt und ohne unser Wissen den Podcast-Feed kopiert und Werbung eingefügt. Wir machen keine Werbung - aber man kann uns gerne was spenden, geht auch bei PayPal.

Kontakt und weitere Projekte

Wenn ihr Fragen oder Feedback habt, dann schickt uns einfach eine Email an podcast@dasklima.fm. Alle Folgen und alle Shownotes findet ihr unter https://dasklima.fm.

Florian könnt ihr in seinem Podcast “Sternengeschichten” zuhören, zum Beispiel hier: https://sternengeschichten.podigee.io/ oder bei Spotify - und überall sonst wo es Podcasts gibt. Außerdem ist er auch noch regelmäßig im Science Busters Podcast und bei WRINT Wissenschaft”-Podcast zu hören (den es ebenfalls bei Spotify gibt). Mit der Astronomin Ruth Grützbauch veröffentlicht er den Podcast “Das Universum”.

Claudia forscht und lehrt an der TH Köln rund um Wissenschaftskommunikation und Bibliotheken und plaudert im Twitch-Stream “Forschungstrom” ab und an über Wissenschaft.

Ansonsten findet ihr uns in den üblichen sozialen Medien:

Instagram Florian| Facebook Florian| Instagram Claudia

Bluesky Florian| Bluesky Claudia

Transkript anzeigen

Florian: Hier ist das Klima, der Podcast zur Wissenschaft hinter der Krise.

Florian: Wir lesen und erklären den aktuellen österreichischen Sachstandsbegriff zum

Florian: Klimawandel jeden Montag.

Florian: Und diesmal nicht mit Claudia Frick, denn Claudia ist krank.

Florian: Auch das kommt ab und zu vor.

Florian: Aber dafür bin ich nicht alleine, sondern mit zwei Gästen, mit Daniel Huppmann und mit Margret Keiler.

Florian: Und wer das ist, werden wir gleich erfahren, beziehungsweise ihr wisst das ja

Florian: eh schon, weil wir es in der letzten Folge erzählt haben.

Florian: Zuvor sage ich noch ganz kurz, was wir in der letzten Folge gemacht haben.

Florian: Das letzte Kapitel des zweiten österreichischen Sachstandsberichts zum Klimawandel haben wir besprochen.

Florian: Da ging es darum, wie man Österreich klimaneutral transformieren kann.

Florian: Es ging um Transformationspfade und wir haben festgestellt, es ist nicht einfach.

Florian: Es ist viel Arbeit, aber es ist möglich.

Florian: Österreich könnte klimaneutral werden, wenn man sich richtig anstrengt.

Florian: Und wenn ihr wissen wollt, wie man sich anstrengen muss, dann hört euch letzte

Florian: Folge an, beziehungsweise diese Folge, weil da werden wir auch ein bisschen

Florian: über das reden. Wir haben jetzt eine Art Abschlussfolge.

Florian: Wir haben jetzt acht Kapitel durchbesprochen des Berichts. Wir haben alle acht

Florian: Kapitel des Berichts durchbesprochen, aber wir haben gesagt,

Florian: zum Abschluss reden wir nochmal mit zwei der vielen, vielen Leuten,

Florian: die diesen Bericht verfasst haben.

Florian: Wir reden mit zwei der vier Co-Vorsitzenden

Florian: des zweiten österreichischen Sachstandsberichts zum Klimawandel.

Florian: Wir reden mit Daniel Huppmann, den kennt ihr schon aus der Einleitungsfolge bzw.

Florian: Aus der allerersten Folge dieses Podcasts. Und wir reden mit Margret Keiler,

Florian: die ebenfalls einer der Co-Vorsitzenden des Sachstandsberichts ist.

Florian: Und die beiden, die werden jetzt ein bisschen diese Podcast-Folgenserie beenden.

Florian: Und wer mehr wissen will über den Werdegang von Margret und Daniel und ihre

Florian: wissenschaftliche Arbeit, kann gerne in die Sciencebuster-Podcast-Folge hineinhören,

Florian: wo die beiden gemeinsam mit Martin Puntigam sehr ausführlich nicht nur über

Florian: den Sachstandsbericht, sondern auch über ihre wissenschaftliche Arbeit gesprochen haben.

Florian: Und weil die beiden da in diesem Podcast schon so ausführlich darüber gesprochen

Florian: haben, machen wir das jetzt hier nicht.

Florian: Und ich beschränke mich darauf, die beiden zu begrüßen. Hallo Margret, hallo Daniel.

Margreth: Hallo, grüß dich.

Daniel: Hallo.

Florian: Ihr zwei habt maßgeblich dafür gesorgt, dass dieser Bericht,

Florian: den wir jetzt acht Folgen lang durchbesprochen haben, existiert.

Florian: Da sage ich mal danke dafür.

Florian: Das war sicher viel Arbeit. Und wir haben in diesem Bericht alles durchbesprochen,

Florian: was in den acht Kapiteln steht, aber es gibt ja noch mehr als die acht Kapiteln.

Florian: Was gab es denn noch außer den acht Kapiteln des Berichts selbst,

Florian: was ihr an Text quasi produziert habt?

Margreth: Wir haben eine Zusammenfassung für Entscheidungstrangende geschrieben,

Margreth: für die Entscheidungsfindung,

Margreth: wo wir diese Inhalte aus diesen acht Kapiteln aus der Perspektive oder aus unserer

Margreth: Perspektive, was wir glauben, Informationen für die Entscheidungsfindung, damit erfüllen.

Margreth: Dieses Wissen, eine gute Basis für die Umsetzung, dann ist zusammengefasst und

Margreth: wo wir aktuell gerade noch bei den letzten Schritten sind, das haben wir noch

Margreth: nicht ganz fertig, ist eine wissenschaftliche Zusammenfassung,

Margreth: wo nachher noch mehr Details drinnen sind für jene, die bestimmte Aspekte genauer

Margreth: anschauen wollen und die basiert auf die acht Kapitel.

Florian: Okay, also es gibt dann quasi die leichte Version und die ein bisschen schwierige

Florian: Version und dann die Hardcore-Version des gesamten Berichts,

Florian: wenn man so will. Also da kann man sich langsam heranthast.

Florian: Diese Zusammenfassung für die politische Entscheidungsfindung,

Florian: wie es offiziell heißt, das ist das, wo ihr gesagt habt, das hätten wir gern,

Florian: dass die politischen Entscheidungsfinder und Finderinnen das lesen und idealerweise auch berücksichtigen.

Florian: Oder habt ihr denn eine andere Zielgruppe auch noch im Sinn gehabt?

Margreth: Also es sind unterschiedliche Zielgruppen dabei. Es ist jetzt nicht für die

Margreth: allgemeine Öffentlichkeit, sondern man braucht schon etwas Wissen,

Margreth: damit man das einordnen kann.

Margreth: Aber wir haben das strukturiert nach Themen, damit man sich besser orientieren kann.

Margreth: Versucht das zusammenzufassen. Firmen, Organisationen wie bei uns die Arbeiterkammer

Margreth: oder die Wirtschaftskammer,

Margreth: die Landesregierungen können das verwenden und damit sie eine Basis haben und

Margreth: nicht jedes Mal jede Studie suchen müssen, sondern einen guten Überblick haben

Margreth: und eine Bewertung, wie die Wissenslage ist.

Florian: Ich habe das ja auch gelesen, diese Zusammenfassung. Und man kann das schon

Florian: auch sich anschauen, wenn man weder eine Firma noch eine Landesregierung noch eine Kammer ist.

Florian: Also man kann auch als normalsterblicher Mensch da reinschauen.

Florian: Das ist ja auch möglich. Ich habe das ja alles natürlich veröffentlicht,

Florian: frei zugänglich für alle, die wollen.

Florian: Und es ist jetzt nicht so schwierig, das zu verstehen, wenn man sich auf die

Florian: fettmarkierten Überschriftenteile konzentriert.

Florian: Ich habe das ja wirklich sehr schön aufgearbeitet, diese Zusammenfassung da

Florian: und es ist alles in Abschnitte eingeteilt und die Hauptaussage aus jedem Abschnitt

Florian: ist fett markiert und wenn man nur diese Sätze liest, dann sind die eigentlich

Florian: halbwegs verständlich und man bekommt einen guten Abschnitt.

Florian: Eindruck davon, was denn der Sachstandsbericht will und was er tatsächlich auch aussagt.

Florian: Also das kann ich allen, die den Podcast hören, weil das sind ja vermutlich

Florian: Leute, die sich interessieren dafür, empfehlen, wenn ihr den ganzen Bericht

Florian: nicht lesen wollt, was ich verstehen kann, dann lest zumindest das, das lohnt sich.

Daniel: Oder zumindest einen Teil davon. Es ist ja strukturiert in verschiedene Abschnitte,

Daniel: die verschiedene Fragen beantworten und man kann ja mal sich überlegen,

Daniel: welche von diesen fünf Fragen ist die, die mich am meisten interessiert und

Daniel: dort fängt man mal an zu lesen und schaut, wie weit man dann kommt.

Florian: Ganz genau. Das ist nämlich auch etwas, was ich sehr schön fand.

Florian: Ihr habt diese fünf Abschnitte der Zusammenfassung in Form von Fragen strukturiert.

Florian: Es gibt fünf Kapitel dieser Zusammenfassung, wenn man so will,

Florian: die unter der Überschrift von fünf Fragen stehen. Und ich habe gedacht,

Florian: naja, dann machen wir doch diese fünf Fragen durch und ich frage euch,

Florian: was ihr für Antworten in diesem Bericht auf diese fünf Fragen habt.

Florian: Und wir fangen an mit Abschnitt A und die Frage da lautet, ist Österreich auf

Florian: Kurs zur Klimaneutralität?

Florian: Sind wir auf Kurs zur Klimaneutralität? Das kommt darauf an.

Daniel: Welchen Zeitraum man betrachtet und wir haben darüber ja sehr viel auch intern

Daniel: bei der Entwicklung dieser Zusammenfassung diskutiert.

Daniel: Wenn man sich jetzt allein die Emissionen der letzten Jahre anschaut,

Daniel: sieht man, dass die Emissionen jedes Jahr gesunken sind, um etwa sieben Prozentpunkte

Daniel: pro Jahr und würde das einfach so weiter extrapoliert werden,

Daniel: dann wären wir wunderbar auf Kurs zur Klimaneutralität.

Daniel: Das Problem ist, dass wir halt nicht genau in derselben Ambition weitermachen werden.

Daniel: Und wenn man sich dann 2030 anschaut, da gibt es die EU-Ziele,

Daniel: wo wir uns verpflichtet haben, die zu erreichen.

Daniel: Minus 48 Prozent der Nicht-ETS-Emissionen in Österreich.

Daniel: Da fehlen uns etwa 10 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente bis 2030.

Daniel: Da fehlt ein gutes Stück. Und wenn man dann weiter hinaus schaut bis 2040,

Daniel: da fehlt uns dann noch einmal um einiges mehr.

Daniel: Also dieses Ziel, das sich die Bundesregierung gesetzt hat, Klimaneutralität

Daniel: 2040, sind wir nach den derzeitigen Projektionen des Umweltbundesamts nicht auf Zielkurs.

Florian: Aber wir können auf Kurs zur Klimaneutralität noch kommen.

Daniel: Das geht dann in den späteren Abschnitten der Zusammenfassung hinein.

Daniel: Der erste Abschnitt soll einmal klarstellen, wo stehen wir jetzt?

Daniel: Wo sind die Emissionsreduktionen der letzten Jahre?

Daniel: Woher kommen die? Und wie würde es ausschauen, wenn wir einfach so weitermachen wie bisher?

Daniel: Und wo sind die großen Emissionstreiber in den verschiedenen Sektoren?

Florian: Dann machen wir am besten gleich weiter mit der nächsten Frage.

Florian: Der Bericht beschäftigt sich ja nicht nur mit der reinen Frage Klimaneutralität,

Florian: Politik und so weiter, sondern es geht auch um das, an was man meistens denkt

Florian: als erstes, wenn man über Klimakrise und so weiter redet.

Florian: Da geht es um das, was mit der Welt, mit dem Wetter und so weiter passiert,

Florian: was mit uns passiert und deswegen steht Abschnitt 2 unter der Frage,

Florian: wie wirkt sich die Erderhitzung in Österreich aus?

Florian: Weil egal, ob wir jetzt auf dem Weg zur Klimaneutralität sind oder nicht,

Florian: wir haben aktuell schon eine entsprechende höhere Temperatur in Österreich,

Florian: als es normalerweise gewesen wäre, wenn wir nicht so viele Treibhausgase in

Florian: die Atmosphäre geschickt hätten und das hat Auswirkungen und diese Auswirkungen,

Florian: die sind das Thema des Abschnitts. B.

Florian: Und wie würde man jetzt die Auswirkungen der Erderhitzung auf Österreich kurz

Florian: zusammenfassen, außer es ist nicht so toll?

Margreth: Das ist schon mein erster wichtiger Punkt. Es zeigt einerseits die Veränderung,

Margreth: was wir schon beobachten können,

Margreth: dass Klimawandel stattfindet und welche Schäden dadurch oder Folgen,

Margreth: Klimafolgen dadurch entstehen, wird aufgezeigt und dann auch die Perspektive in die Zukunft.

Margreth: Also wenn wir ein globales Erwärmungsniveau von 3 Grad, 4 Grad erreichen,

Margreth: was bedeutet das einerseits Hitze,

Margreth: Dürren, was wir angeschaut haben, aber auch bei den Niederschlägen,

Margreth: wie verändern sie dich und was bedeutet das dann hinsichtlich der Risiken.

Margreth: Das ist ein Schwerpunkt, wo wir übergreifend über die Kapitel erarbeitet haben,

Margreth: welche Schlüsselrisiken sind, das heißt Schlüsselrisiken in dem Kontext,

Margreth: wo gibt es sehr gravierende Veränderungen und wo haben wir auch Herausforderungen

Margreth: bei der Anpassung und da haben wir halt.

Margreth: Dürren angeschaut, Hochwasserüberschwemmungen sind da dargestellt.

Margreth: Was sind die Folgen in dem Bereich?

Margreth: Wie verändert sich jetzt die Vegetation? Was heißt das für die Biodiversität?

Margreth: Was heißt das für unsere Seen, die Seentemperaturen? Und auch diese Kaskadeneffekte,

Margreth: welche folgen, wenn sich ein Bereich verändert, bedeutet das für andere?

Margreth: Das heißt, es ist herausgearbeitet worden, wo sind kritische Punkte?

Margreth: Wo haben wir jetzt schon Schäden?

Margreth: Das sind jetzt schon sehr große Schäden und wenn wir dann das weiterentwickeln,

Margreth: dann sind das 10 Milliarden Euro pro Jahr, was wir als Schaden erwarten müssen.

Margreth: Und das ist aufgezeigt in dem Kapitel, das ist ein Punkt, also Klimafolgen,

Margreth: dann was sind die Risiken und der dritte ist dann, welche Anpassungsmöglichkeiten haben wir?

Margreth: Wo sind wir gut, wo kann man schon was machen?

Margreth: Was brauchen wir dazu, dass wir uns wirklich anpassen können?

Margreth: Welche Ressourcen? Was heißt das für die Gemeinden?

Margreth: Was heißt das für die unterschiedlichen Sektoren?

Margreth: Aber wo stößen wir vielleicht auch an die Grenzen der Anlassungen?

Florian: Das Konzept der Schlüsselrisiken, das haben wir auch schon im IPCC-Bericht des

Florian: Weltklimarates gesehen.

Florian: Ich weiß, es ist eine nicht ganz wissenschaftliche Frage vielleicht,

Florian: weil in der Wissenschaft geht es ja darum, dass man gerade beim Klima mit Wahrscheinlichkeiten

Florian: und Modellierungen arbeitet.

Florian: Aber gibt es ein Risiko, wo man sagen kann, das ist das Risiko für Österreich,

Florian: das ist das größte Risiko, oh, das ist das Risiko Nummer eins.

Florian: Oder wollte ich sowas gar nicht beantworten, weil ich sage, wir haben extra

Florian: die Schlüsselrisiken rausgesucht, um zu sagen, das sind die Bereiche,

Florian: die man sich anschauen muss und das sind die Wahrscheinlichkeiten.

Florian: Oder kann man sagen, das ist das Ding für Österreich, das macht uns am meisten Sorgen?

Margreth: Also ich würde das Gesundheitssektor herausnehmen, weil das am wenigsten bewusst ist.

Margreth: Mein Fachbereich ist ja Naturgefahren und wir haben gerade nach der veröffentlichten,

Margreth: Nurgangereignisse gehabt, wo es zu Sachschäden und nicht zu Personenschäden kommen ist, zum Glück.

Margreth: Aber wir haben gleichzeitig auch eine Hitzewelle gehabt.

Margreth: Und bei der Hitzewelle können wir nicht wirklich die Toten zuordnen.

Margreth: Oder was sind die Auswirkungen? Und durch das ist meiner Ansicht nach hier das

Margreth: Bewusstsein nicht so vorhanden, wie jetzt bei anderen Bereichen,

Margreth: wenn wir jetzt eine Überschwemmung haben, ein Murgangsturzbereich kommt oder

Margreth: wenn durch das die Infrastruktur,

Margreth: also zum Beispiel die Brennautobahn unterbrochen ist.

Margreth: Das hat gravierende Auswirkungen. Wir haben auch Biodiversitätsverlust,

Margreth: wenn wir die Pflanzen jetzt im hochalpinen Bereich, die kälteliebend sind und es wird immer wärmer.

Margreth: Die werden auch von jenen, die besser mit der Wärme umgehen,

Margreth: von den Pflanzen verdrängt.

Margreth: Das ist ein Verlust, weil das sind hier idemische Pflanzen und die kommen nichts woanders vor. Also,

Margreth: Da haben wir sehr unterschiedliche Wahrnehmungen. Deswegen würde ich nicht sagen,

Margreth: das ist das hauptsächlich. Wir können sagen, okay, da haben wir größere Schäden.

Margreth: Das würde uns sozial ein großes Problem sein. Und da haben wir sehr viele Folgewirkungen.

Margreth: Es ist extrem vielfältig. Es ist in allen Bereichen eigentlich vorhanden.

Margreth: Und es kann sehr gravierend werden, wenn wir uns zum Beispiel auch mit Dürre,

Margreth: Wasserknappheit, Trinkwasser, aber auch für die Landwirtschaft sehen.

Margreth: Das hat sehr weitreichende Ausrechnung. Also du siehst an meinen Antworten.

Margreth: Ich möchte mich nicht auf eins reduzieren, aber ich glaube, der Gesundheitssektor,

Margreth: das ist ein Riesenproblem und hier ist das Bewusstsein am geringsten.

Florian: Ja, das habe ich auch damals, wie ich den IPCC-Bericht mit Claudia durchbesprochen habe,

Florian: festgestellt, dass da erstaunlich viel Gesundheit drin war in den Themen und

Florian: auch im österreichischen Bericht gab es ja auch viele Abschnitte,

Florian: die sich mit dem Thema beschäftigen und das ist etwas,

Florian: was man tatsächlich nicht so auf dem Schirm hat, dass da jetzt nicht nur die

Florian: Gefahr besteht, dass man vielleicht im Hochwasser ertränkt oder eben anderen

Florian: so klischeehaften Gefahren, sondern dass allein die Tatsache,

Florian: dass es wärmer wird, wirklich ein Problem für die Gesundheit ist in vielerlei

Florian: Hinsicht, psychische Auswirkungen und so weiter.

Florian: Also das hat mich damals, als ich das erste Mal erfahren habe von der Verbindung,

Florian: sehr beeindruckt im negativen Sinn.

Florian: Und da wundert es mich, dass die Klimakommunikation noch nicht diesen Hebel

Florian: so sehr benutzt, wie man ihn vielleicht benutzen könnte, über die Gesundheit zu gehen.

Florian: Weil da werden alle Menschen direkt aufmerksam, weil für Gesundheit interessieren wir uns.

Daniel: Aber es sind eben nicht direkt wahrnehmbare und zuordnbare Gesundheitsrisiken.

Daniel: Wenn man vom Steinschlag oder bei einer Mure verschüttet wird,

Daniel: dann weiß man, okay, das war die Mure im schlimmsten Fall.

Daniel: Wenn es einem halt schlecht geht, weil es gerade eine Hitzewelle über dem Land

Daniel: liegt, dann kann man das halt nicht so direkt im Klimawandel zuordnen.

Daniel: Und damit ist es halt viel schwieriger, kommunikativ diesen Connex herzustellen.

Florian: Es ist auf jeden Fall ein interessantes Thema. Da müssen wir vielleicht nochmal

Florian: eine eigene Sendung später darüber machen.

Florian: Deswegen gehen wir am besten zu einer anderen Frage über, welche Optionen stehen

Florian: zur Vermeidung von Emissionen zur Verfügung?

Florian: Was tun wir denn? Ich kann mich erinnern aus dem Sachstandsbericht,

Florian: dass da eine Grafik drin war, die im Wesentlichen sagt, Windenergie ist super.

Florian: Mit Windenergie geht enorm viel weiter, aber vermutlich gibt es noch mehr darüber zu sagen.

Daniel: Es ist tatsächlich dieselbe Grafik, über die Claudia und du letzte Woche sehr

Daniel: ausführlich geredet haben.

Daniel: Die Zusammenfassung fasst sich ja zusammen aus den Grafiken und Inhalten der

Daniel: einzelnen Kapitel und diese Grafik und auch Abschnitt C der Zusammenfassung

Daniel: kommt zu einem sehr großen Teil aus Kapitel 8.

Daniel: Also welche Technologien stehen uns zur Verfügung, um unsere Emissionen zu reduzieren?

Daniel: Und das ist zu einem sehr großen Teil Windenergie und die Photovoltaik.

Daniel: Würden wir das einfach so schnell wie möglich ausbauen, dann könnten wir sehr

Daniel: viele fossile Energieträger im Verkehr, in der Raumwärme ersetzen.

Daniel: Und das würde mal einen massiven Hebel bringen, um unsere CO2-Emissionen zu reduzieren.

Daniel: Wichtig ist dann auch nicht die Nachfrageseite zu vergessen,

Daniel: also auch direkt in der Industrie, im Mobilitätssektor gibt es dann einzelne

Daniel: Optionen, wie man die Emissionen reduzieren kann und das ist in dieser einen

Daniel: Grafik zusammengefasst.

Florian: Also wir müssen elektrifizieren und das reicht aber allein vermutlich noch nicht.

Daniel: Das reicht alleine nicht. Man muss überall, wo es geht, elektrifizieren und

Daniel: da, wo es nicht möglich ist, auf andere klimaneutrale Kraftstoffe ausweichen.

Daniel: Wichtig ist, raus aus den fossilen.

Daniel: Die große Frage ist, wo werden diese Kraftstoffe, also E-Fuels,

Daniel: dann tatsächlich herkommen?

Daniel: Wo wird der grüne Wasserstoff herkommen? Und das ist etwas, was unser österreichischer

Daniel: Klimasachstandsbericht nicht wirklich beantworten kann, weil die österreichischen

Daniel: Energiesystemmodelle ja nur sagen, wir importieren das.

Daniel: Aber ob sich die globalen Lieferketten für grünen Wasserstoff,

Daniel: für E-Fuels dann tatsächlich in den nächsten zehn Jahren aufbauen werden,

Daniel: sodass wir das importieren können, das werden wir sehen.

Daniel: Und das ist halt auch die Verantwortung der Politik, national,

Daniel: international, sicherzustellen, dass diese Optionen zur Verfügung stehen.

Florian: Also wir müssen das fix importieren. Wir können ja nicht sagen, wir machen das selber.

Daniel: Dann bräuchten wir halt noch viel mehr Windräder, um grünen Wasserstoff oder E-Fuels herzustellen.

Daniel: Und wenn man sich anschaut, was es jetzt schon an Widerstand gegen Windenergieausbau gibt,

Daniel: wenn man sich anschaut, was notwendig wäre, um alleine die zum Beispiel E-Mobilität-Elektrifizierung

Daniel: zu ermöglichen, was man da an Wind braucht,

Daniel: ist es einfach sehr unrealistisch, dass wir dann noch viel mehr Windenergie

Daniel: ausbauen werden, um so viel erneuerbaren Strom zu haben,

Daniel: um dann nebenbei auch noch E-Fuels produzieren zu können.

Florian: Okay, dann hoffen wir, dass die anderen das machen. Ich hoffe,

Florian: dass das auf EU-Ebene irgendwie koordiniert wird.

Daniel: Ja, der Green New Deal der EU, der jetzt umbenannt wurde in den Clean Industrial

Daniel: Deal, der hat schon sehr viel in diese Richtung getan.

Daniel: Und das Interessante ist ja, dass auch in den USA, wo derzeit Klimapolitik kurz

Daniel: und klein geschlagen wird, diese Aspekte verfolgen,

Daniel: bis jetzt noch verschont wurden. Also grüner Wasserstoff, diese Förderprogramme

Daniel: laufen derzeit noch weiter. Die wurden noch nicht eingestampft.

Florian: Aber dafür bauen sie einen Atomkraftwerk auf dem Mond, habe ich heute gelesen.

Daniel: Ja, was soll man noch sagen? Es tut halt weh, wenn man die Nachrichten aufmacht

Daniel: und sich denkt, wir versuchen hier sinnvolle Sachen zu schreiben und wir werden

Daniel: einfach konterkariert von irgendwas.

Margreth: Aber wichtig ist halt, dass man auch die Infrastruktur braucht,

Margreth: um diesen Strom, wo immer auch produziert wird.

Margreth: Du hast ja in Folge 4 gut dargestellt im Westen von Österreich und ich komme

Margreth: aus dem Westen, haben wir noch keine Windräder.

Margreth: Es ist diskutiert. Ich bin gespannt, ob wir das jetzt in Zukunft hinbekommen,

Margreth: zu sagen, wir wollen keine Wasserkraftwerke, wir wollen keine Windräder,

Margreth: wir wollen die Natur schützen und wir müssen da gleich einen Nutzungskonflikt

Margreth: finden, eine Lösung, wo ist das Beste,

Margreth: weil wir sehen aktuell auch nicht den Trend, dass wir weniger Strom verbrauchen.

Margreth: Weil das wäre das andere, was wir brauchen würden.

Florian: Ja, ich glaube eher, wir werden mehr Strom brauchen in Zukunft für alles Mögliche.

Margreth: Und dafür brauchen wir auch die Infrastruktur. Und wenn wir uns dann in der

Margreth: Abhängigkeit jetzt geben von E-Fulls zu importieren, ist die Frage,

Margreth: wie gut ist diese Abhängigkeit?

Margreth: Wir wollen ja von den fossilen Brennstoffen weg.

Margreth: Also wir müssen überlegen, wo können wir selbst viel bestimmen?

Margreth: Und das sollte mit ein Entscheidungsgrund sein, in welche Richtung wir dann

Margreth: unsere Klimapolitik machen wollen.

Florian: Genau, und das ist dann auch schon wieder Abschnitt D der Zusammenfassung.

Florian: Das ist sehr verwandt mit Abschnitt C vermutlich thematisch,

Florian: denn da lautet die Frage, wie kann Österreich die Emissionsreduktionsziele erreichen?

Daniel: Genau, und ich gehe jetzt mal kurz auf die Meta-Ebene und versuche den Spannungsbogen

Daniel: zu erklären, den wir uns für diese Zusammenfassung überdeckt haben.

Daniel: Wir fangen sehr groß an. Was ist der Status Quo?

Daniel: Sind wir derzeit auf Kurs? Dann geht es mehr und mehr ins Detail,

Daniel: wie die Margret gerade erklärt hat, die einzelnen Risiken.

Daniel: Und dann sehr ins Detail, das sind die einzelnen Optionen in Abschnitt C.

Daniel: So viel kann Wind leisten, so viel kann PV leisten, so viel kann E-Mobilität leisten.

Daniel: Da sind wir jetzt quasi ganz drinnen in den Details.

Daniel: Und jetzt gehen wir wieder nach oben und kommen wieder zurück zur Gesamtperspektive.

Daniel: Und das ist in Abschnitt D, wo wir uns anschauen, wie können diese einzelnen

Daniel: Optionen aus Abschnitt C zusammengefasst werden zu Transformationspfaden hin zur Klimaneutralität.

Daniel: Also wieder ähnlich wie das, was ihr in Kapitel 8 letzte Woche besprochen habt.

Daniel: Wie können Wind und PV und Stärkung der Energieeffiziente und Importe von grünen

Daniel: erneuerbaren Treibstoffen zusammenspielen

Daniel: sodass es bis 2040 keine CO2-Emissionen netto in Österreich mehr gibt.

Florian: Genau, und ich habe mir einen Satz aus Abschnitt D rausgeschrieben,

Florian: der lautet, sofortige Maßnahmen sind dringend erforderlich.

Florian: Also das war jetzt ein bisschen verkürztes Zitat, da stand noch mehr drin.

Florian: Sofortige Maßnahmen, die über die derzeitigen politischen Maßnahmen hinausgehen,

Florian: sind dringend erforderlich, um die Drehkeit in Schlüsselsektoren wie Energie,

Florian: Industrie, Wohnen und Mobilität zu überwinden.

Florian: Aber sofortige Maßnahmen sind dringend erforderlich, ist glaube ich eine zulässige Verkürzung.

Daniel: Das ist absolut zulässig, weil was Abschnitt D ja auch zeigt,

Daniel: ist, dass es hier um Infrastrukturen geht, um Anpassung von Lieferketten,

Daniel: um eine Änderung unseres Energiesystems.

Daniel: Und das passiert halt nicht von heute auf morgen.

Daniel: Und wenn ich mir denke, ich habe eh noch 10, 15 Jahre Zeit, ich warte jetzt

Daniel: nochmal 10 Jahre, dann ist das halt die Pechvogelstrategie, weil dann wird man

Daniel: in 10 Jahren draufkommen, dass man halt jetzt immer noch 15 Jahre braucht.

Daniel: Und deswegen ist es ganz wichtig, jetzt schon die Weichen zu stellen,

Daniel: damit dann die Unternehmen in den nächsten Jahren in grüne Technologien investieren

Daniel: können, dass wir unsere Städte klimaneutral umbauen, dass wir aktive,

Daniel: nachhaltige Mobilität ermöglichen.

Daniel: Das passiert ja alles nicht von heute auf morgen, sondern es braucht Vorlaufzeit.

Daniel: Und deswegen ist es wichtig, dass wir jetzt sofort die Maßnahmen setzen,

Daniel: damit wir dann in fünf bis zehn Jahren auf dem Kurs zur Klimaneutralität sein können.

Florian: Apropos aktive, nachhaltige Mobilität. Ich bin aus meiner Heimatstadt Baden

Florian: hierher gekommen. Das ist gar nicht so weit weg. Das sind keine Ahnung 20 Kilometer.

Florian: Aber trotzdem, wenn ich mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen hätte

Florian: wollen, dann hätte ich zuerst einmal nach Wien rein und dann wieder von Wien

Florian: zurück in die Gegenrichtung, weil das ansonsten nicht funktioniert.

Florian: Und deswegen bin ich mit dem Fahrrad gefahren. Das war schneller als mit dem Zug.

Florian: Da wäre noch Verbesserungspotenzial für die nachhaltige, sinnvolle Mobilität,

Florian: weil ich habe kein Auto, aber wenn ich mir den Fahrplan angeschaut hätte,

Florian: dann hätte ich gesagt, ja, fahre ich mit dem Auto hin, die 20 Kilometer,

Florian: aber ich habe kein Auto, also bin ich mit dem Fahrrad gefahren.

Florian: Aber die Entscheidung sollte eigentlich gar nicht fallen, weil es sollte immer

Florian: simpler und einfacher sein, mit den Öffis irgendwo hinzukommen.

Florian: Da sind wir schon wieder beim nächsten Thema, weil ich kann jetzt hier keine Zuglinie bauen.

Florian: Also ich könnte schon, da müsste ich sehr, sehr viel Geld haben,

Florian: aber normalerweise ist fürs Bauen von Bahnstrecken und sowas der Staat zuständig

Florian: und das ist der letzte Abschnitt in der Zusammenfassung für politische Entscheidungsfindung.

Florian: Das ist ja auch politische Entscheidungsfindung, deswegen muss es irgendwo auch

Florian: in Politik gehen und da lautet die Frage, welche Politikmaßnahmen können effektive

Florian: und gerechte, sozial ausgewegene Klimagovernance unterstützen?

Florian: Das ist quasi das, wo ich mir denke, das ist jetzt das, wo ihr reingeschrieben

Florian: habt, was ihr von der politischen Entscheidungsfindung erwartet.

Margreth: Ja, wir haben einerseits in diesem Abschnitt aufgezeigt, was der Abbau struktureller

Margreth: Hürden für eine klimawirksame Politik ist.

Margreth: Das heißt, was müssen wir zur Verfügung stellen, dass wir das überhaupt umsetzen können.

Margreth: Und das sind einmal, dass wir den rechtlichen und organisatorischen Rahmen setzen,

Margreth: dass der vorhanden ist. wie Daniel gerade vorher gesagt hat,

Margreth: die Unternehmen brauchen, wohin gehen wir.

Margreth: Der Unsicherheit, geht jetzt Österreich in diese Richtung oder wird die Klimapolitik

Margreth: so anschauen, da sind wir schon sehr lange, ist sehr schlecht.

Margreth: Weil wenn sie wissen, das ist das Ziel, dann können sie sich orientieren.

Margreth: Wenn nicht, dann wissen sie nicht, wohin sie investieren sollen und investieren

Margreth: gar nicht, wenn wir jetzt die Politik anschauen.

Margreth: Aber das Gleiche ist auch der Vergleich zu den Ländern und Gemeinden.

Margreth: Also wir haben aktuell eine Situation, wo der

Margreth: Bund, was vorgibt, das wird nach Detail in die Länder umgesetzt.

Margreth: Wenn die das aber nicht erreichen, also wenn wir unsere Ziele nicht erreichen

Margreth: in der Emissionsreduktion, dann muss der Bund wieder zahlen.

Margreth: Und da wäre eine Forderung, eine klarere und transparente Richtlinie zu machen

Margreth: und dass auch jene, die die Entscheidung treffen, die Verantwortung tragen.

Margreth: Also da gibt es sehr viele Bereiche, wo man hier arbeiten kann.

Margreth: Also einmal rechtlich, was haben wir, welche Richtung wollen wir gehen.

Margreth: Aber wichtig ist, wenn wir jetzt die Klimapolitik machen, dass wir die Gesellschaft mitnehmen.

Margreth: Und der Bericht hat ja gezeigt, dass jene, die ein geringeres Haushaltseinkommen

Margreth: haben, weniger Emissionen produzieren als jene, die im oberen Bereich der Einkommenbereich sind.

Margreth: Aber die Auswirkungen treffen jene, die muss eigentlich wenig Emissionen produzieren.

Margreth: Die sind viel stärker davon betroffen, können dann sich auch nicht leisten,

Margreth: die Anpassungsmaßnahmen zu machen und so weiter. Und das heißt,

Margreth: wenn die nur negative Wirkung haben, dann wird die Gesellschaft nicht mitgehen, ein Großteil.

Margreth: Und da sind aufgezeigt, was brauchen wir als Gesellschaft, was brauchen wir

Margreth: für die Organisationen, um das umzusetzen, wo sind klimaschädliche Förderungen,

Margreth: wie müssen wir das machen,

Margreth: dass wir eine sozial gerechte Klimapolitik machen und der Großteil der Bevölkerung

Margreth: das eigentlich mitträgt.

Margreth: Und da haben wir auch versucht herauszuarbeiten, wenn wir Emissionen reduzieren,

Margreth: hat das sehr viele positive Effekte für die Gesellschaft hier lokal,

Margreth: nicht nur global, dass wir weniger Emissionen haben,

Margreth: sondern hier für die Gesundheit, für die Lebensqualität, dass das eigentlich

Margreth: eine Win-Win-Situation sein kann und wir brauchen aber den Mut,

Margreth: diese Veränderungen zu machen. Und das zeigt dieses Kapitel auf.

Florian: Ja, ich habe heute auch einen Satz markiert, was du im Wesentlichen gerade erklärt hast.

Florian: Der Satz aus dem Teil E lautet, die gesellschaftliche Akzeptanz von Maßnahmen

Florian: trägt wesentlich zu deren wirksamer Umsetzung bei.

Florian: Das ist natürlich logisch, aber es ist auch der Knackpunkt, weil klar ist es

Florian: eine Win-Win-Situation.

Florian: Das haben wir auch in den letzten Folgen schon besprochen, dass es aus vielen,

Florian: vielen Gründen gut ist für alle möglichen Menschen, aus allen möglichen Gründen,

Florian: wenn wir das tun, was für die Klimaneutralität notwendig ist.

Florian: Aber andererseits, selbst wenn man das macht, ist es immer noch etwas,

Florian: was ein bisschen dauert.

Florian: Also Beispiel, wenn ich jetzt sage, wir begrünen den Platz, wir machen die Straße

Florian: verkehrsarm und so weiter, dann ist das, was die Bevölkerung sofort merkt,

Florian: ich kann dann nicht mehr durchfahren. Da ist jetzt eine Baustelle und die macht Lärm.

Florian: Und was dann erst vielleicht in einem halben Jahr oder später kommt,

Florian: ist der Gedanke, eigentlich ist es jetzt viel cooler, als es früher war.

Florian: Aber irgendwie muss man den Menschen erklären, dass diese Win-Win-Situation wirklich kommt.

Florian: Und das ist, glaube ich, das Problem, weil sobald man irgendwas macht,

Florian: verändert man was. Und dann ist es anders als vorher.

Florian: Und anders als vorher finden wird, generell blöd. Ich bin auch kein Fan von.

Florian: Ich hätte auch gedacht, dass alles so bleibt bis ist.

Florian: Aber am Ende freue ich mich dann oft meistens doch, wenn die Veränderung stattgefunden

Florian: hat und ich in einer Situation bin, die besser ist als vorher.

Florian: Aber da als Gesellschaft hinkommen, das weiß ich nicht, wie man das hinkriegt.

Florian: Da kenne ich mich nicht aus.

Florian: Aber ich probiere mich zu erinnern, was ich im Bericht gelesen habe,

Florian: das ist schon eine Zeit lang her, habt ihr das im Detail auch untersucht oder

Florian: habt ihr das eher offen gelassen, diesen Teil?

Daniel: Es gibt schon einerseits auf der Psychologie in Kapitel 5 einige Aspekte,

Daniel: die in die Richtung gehen mit Aversion gegen Verluste und,

Daniel: gibt auch in Kapitel 8 die Narrative.

Daniel: Es gibt verschiedene Arten, wie wir klimaneutral werden können.

Daniel: Wir können einfach jedes Verbrennerauto durch ein E-Auto ersetzen und alles bleibt so, wie es ist.

Daniel: Oder wenn nicht genügend Strom, dann eben mit E-Fuels.

Daniel: Oder wir fahren alle mit dem Fahrrad. Das sind unterschiedliche Narrative,

Daniel: unterschiedliche Transformationspfade.

Daniel: Und aus einer Kombination von diesen verschiedenen Optionen müssen wir uns halt

Daniel: gesellschaftlich darauf einigen, wie wir uns unseren konkreten Transformationspfad

Daniel: jetzt zusammenstöpseln.

Daniel: Und was auch im Bericht steht, ist, dass eben unterschiedliche Aspekte unterschiedliche

Daniel: Milieus in der Gesellschaft ansprechen.

Daniel: Also eher technologieaffine Menschen, einkommensstärkere Haushalte tendenziell

Daniel: finden, neue Technologien super.

Daniel: Menschen, die einen starken Perspektive auf die soziale Dimension haben,

Daniel: Wir wollen verständlicherweise, dass die einkommensschwächeren Haushalte nicht

Daniel: übermäßig belastet werden.

Daniel: Da gibt es unterschiedliche Prioritäten und die kann man durchaus so kombinieren,

Daniel: dass am Ende etwas rauskommt, das es für uns alle insgesamt besser macht.

Florian: Ja, jetzt wo du es zusammengefasst hast, erinnere ich mich auch,

Florian: dass wir das besprochen haben, vor allem diese unterschiedlichen Narrative.

Florian: Das war ein sehr interessanter Teil.

Florian: Ja, ich habe mir gerade überlegt, ob man es viel einfacher machen könnte.

Florian: Wahrscheinlich nicht, weil nichts ist einfach bei dem Thema,

Florian: aber vielleicht ist das eine Geldfrage.

Florian: Vielleicht kann man einfach sagen, so Leute, ihr kriegt alle am Jahresanfang

Florian: jeder 1000 Euro, dafür machen wir jetzt Klimaschutz. Kann man die Bevölkerung

Florian: nicht einfach bestechen?

Daniel: Das hat ja die türkis-grüne Bundesregierung bis zu einem gewissen Grad gemacht,

Daniel: jetzt sehr stark vereinfacht.

Daniel: Aber die haben halt sehr viele Subventionen ausgezahlt, um Heizungstausch,

Daniel: um Klimaticket zu finanzieren.

Daniel: Man sieht auch das Ergebnis, dass die Emissionen in den letzten Jahren stark reduziert wurden.

Daniel: Jetzt hat die neue Bundesregierung sehr viele der Subventionen eingestampft

Daniel: oder stark gekürzt, hat klimaschädliche Subventionen eher erhöht als reduziert,

Daniel: also eher kontraproduktiv agiert.

Daniel: Und die Frage ist, wie geht es jetzt weiter?

Daniel: Es ist jetzt in der österreichischen Politik ein Klimagesetz angekündigt.

Florian: Das ist nichts Neues. Also das ist angekündigt.

Daniel: Das ist nichts Neues. Das stimmt, das ist schon länger angekündigt.

Daniel: Aber man kann es halt, so wie du gesagt hast, über viel Geld lösen. Vielen Dank.

Daniel: Aber jetzt haben wir halt ein großes Budgetdefizit, jetzt können wir es nicht

Daniel: über Geld lösen, jetzt müssen wir halt über andere Maßnahmen eingreifen.

Daniel: Und da sind eben das, was wir als ordnungspolitische Maßnahmen bezeichnen.

Daniel: Also Tempo 100 auf der Autobahn wäre eine Maßnahme, die aus Bundessicht nichts

Daniel: kostet, aber doch einige Prozentpunkte an Emissionen einsparen könnte.

Daniel: Wenn man das Geld nicht hat und wenn man es trotzdem als Ziel erreichen will,

Daniel: muss man halt andere Sachen machen. Und das, was unser Bericht macht,

Daniel: und da gibt es auch eine schöne Tabelle in Abschnitt E von der Zusammenfassung,

Daniel: wo einfach ganz viele Maßnahmen aufgelistet sind.

Daniel: Und dann sieht man, das ist grün, das ist gut, das ist nicht so viel in der Tabelle.

Daniel: Dann gibt es viele Sachen, die sind gelb, dann gibt es viele Sachen,

Daniel: die sind rot und einige, die sind grau. Grau ist überhaupt kontraproduktiv.

Daniel: Also was man jetzt mal machen könnte, ist sich einfach mal besonders die grauen

Daniel: und die roten Kasteln in der Tabelle anschauen und sagen, okay,

Daniel: was könnte man hier eigentlich machen,

Daniel: um einen möglichst großen Hebel an Emissionsreduktion und auch an Anpassungen

Daniel: an die Risiken zu erreichen?

Florian: Ja, ich erinnere mich auch an die Tabelle bzw. an eine ähnliche Tabelle.

Florian: Ich weiß nicht, ob es die identische Tabelle ist mit den diversen Maßnahmen,

Florian: die entweder gut sind und da sind und funktionieren oder nicht da sind oder

Florian: noch nicht so da sind, wie sie da sein sollen.

Florian: Da standen sehr viele tolle Sachen drin und da können wir jetzt gleich ein paar

Florian: Fragen beantworten, Weil Claudia und ich haben auch Fragen gesammelt und eine passt hier wunderbar.

Florian: Welche Reaktionen habt ihr aus der Öffentlichkeit, aus der Politik bis jetzt bekommen?

Florian: Daniel, welche Reaktion hast du bekommen, wenn du mit Vertretern der Politik

Florian: darüber sprichst, dass sie doch bitte Tempo 100 einführen sollen?

Daniel: Das ist eine bisschen fiese Frage, weil das so natürlich nicht im Bericht drin entsteht.

Daniel: Aber wir haben insgesamt sehr positives Feedback bekommen von den politischen

Daniel: EntscheidungsträgerInnen, mit denen wir gesprochen haben, mit den Stakeholdern,

Daniel: mit denen wir im Prozess zu tun hatten.

Daniel: Eigentlich sehr viele Menschen haben gesagt, so das ist gut,

Daniel: dass es diesen Bericht jetzt gibt und auch

Daniel: schön, dass es drumherum Kommunikationsaktivitäten und eine Website gibt.

Daniel: Mit der man arbeiten kann. Also Feedback war jetzt mal in erster Linie,

Daniel: würde ich sagen, sehr positiv.

Margreth: Wir treten jetzt erst ein. Wir sehen, dass das jetzt gelesen wird,

Margreth: dass wir Anfragen kriegen, um Vorträge zu machen, um Erläuterungen zu machen,

Margreth: um mitzudiskutieren, weil irgendwo Steuerungsgruppen für Klimaschutz und Anpassung

Margreth: eingeführt werden oder gemacht werden und das nicht nur in Österreich, interessanterweise.

Margreth: Also wir haben auch aus den Nachbarländern Anfragen bekommen,

Margreth: ob wir mit unserem Wissen teilen können und was wir gemacht haben und was da wesentlich ist.

Margreth: Also ich habe schon das Gefühl, dass es ankommt. Was noch schwierig einzuschätzen

Margreth: ist, wie wird es denn wirklich umgesetzt?

Margreth: Also im Moment habe ich den Eindruck, das Interesse ist da.

Margreth: Man versucht, mehr Informationen einzuholen, auch von unseren Expertinnen und

Margreth: Experten, die mitgearbeitet haben.

Margreth: Und wir sind ja nicht in allen Bereichen die Experten und wir versuchen das

Margreth: auch zu verteilen, dass die richtige Person entsprechend der Anfrage kommt.

Margreth: Was meiner Ansicht nach interessant ist, ich habe schon ganz viele Anfragen

Margreth: gekriegt, da sage ich, ja, aber was interessiert Sie denn genau?

Margreth: Ja, alles. Und da sage ich, ja, das ist aber viel.

Margreth: Das sind sehr viele Bereiche. Aber ich glaube, das wird jetzt im Herbst so richtig

Margreth: anfangen, dass es gelesen wurde,

Margreth: dass vielleicht mehr Anfragen kommen und ich hoffe, dass wir dann alle gemeinsam

Margreth: unterstützen können hier, diese Informationen, die hier zusammengetragen wurden

Margreth: und bewertet wurden, unseren Entscheidungsträgerinnen noch näher zu bringen.

Florian: Das Feedback, die Reaktionen waren tendenziell positiv. Also es ist nicht so,

Florian: dass irgendwer gesagt hat, nein, das ist irgendwie Quatsch.

Margreth: Also bei Radiosendungen wird

Margreth: das schon von irgendwelchen Allgemeinheiten gesagt, was soll denn das?

Margreth: Aber nein, von Entscheidungsträgerinnen habe ich jetzt das noch nicht gehört, sondern sind am Lesen.

Florian: Das ist mal positiv. Und was auch positiv ist, vermutlich aus eurer Sicht,

Florian: ist, dass ihr diesen Bericht geschrieben habt und jetzt nicht mehr schreiben müsst.

Florian: Weil wenn man sich die eingangs erwähnte Folge aus dem Science,

Florian: was der Podcast mit Martin Puntigam anhört,

Florian: da kann man nachvollziehen, was für ein doch relevanter Aufwand es war,

Florian: dieses ganze Ding nicht nur zu schreiben, sondern im Fall von euch beiden auch zu koordinieren.

Florian: Ihr seid ja zwei der vier Co-Vorsitzenden und wart dafür verantwortlich,

Florian: nicht nur, dass der Bericht existiert, sondern dass er auch geschrieben wird.

Florian: Und das war sehr viel Arbeit und deswegen frage ich euch jetzt,

Florian: wie geht es euch jetzt, nachdem ihr das alles mit ein bisschen Abstand betrachten

Florian: könnt, denn es ist jetzt schon ein paar Monate her, seit der Bericht veröffentlicht worden ist.

Florian: Wie geht es euch jetzt mit dieser Situation? Seid ihr froh, dass ihr es gemacht habt?

Florian: War es der Aufwand wert, das alles zu machen und diese doch sehr,

Florian: sehr stressige Zeit durchzuleben?

Daniel: Wir haben das lustigerweise direkt am Tag der Pressekonferenz diskutiert und

Daniel: sind dort innerhalb der Coaches oder einiger Coaches, die da dabei waren und

Daniel: der Technical Support Unit, alle zu dem Entschluss gekommen oder zu der Analyse,

Daniel: ja, wir würden es nochmal machen.

Daniel: Es war ungefähr genauso aufwendig und zerrüttend teilweise, wie wir es uns erwartet haben.

Daniel: Aber ich glaube, unterm Strich war es schon ein guter Prozess und ein sehr gutes

Daniel: Produkt, das da herausgekommen ist.

Daniel: Und was auch nicht so unterschätzend ist, dass wir auch innerhalb des Teams

Daniel: bis zum Ende eine gute Stimmung aufrechterhalten haben.

Margreth: Also es hat natürlich Auf und Abs gegeben, besonders wenn wir mit Deadlines

Margreth: gekommen sind und die auch eingefordert haben, dass da geliefert wird.

Margreth: Aber bei uns auch mit dem Team, also das Autorinnen-Team in Innsbruck haben

Margreth: wir einen Workshop gehabt im April.

Margreth: Das war sehr positiv in die Richtung, wir haben jetzt Feedback bekommen,

Margreth: weil unsere Autorinnen nicht immer alle Teile gelesen haben.

Margreth: Du setzt Claudia und du jetzt mit in einer kleinen Gruppe von Personen,

Margreth: die das, glaube ich, rauf und runter gelesen haben.

Margreth: Alle Kapitel und die Zusammenfassungen und andere kennen Teilaspekte und die

Margreth: lernen das jetzt auch kennen.

Margreth: Und was, glaube ich, auch sehr positiv für uns als Wissenschaftlerinnen und

Margreth: Wissenschaftler ist, dass wir als Community zusammengewachsen sind.

Margreth: Wir waren alle Kapitel sehr interdisziplinär aufgestellt und es haben sich viele

Margreth: Personen neu kennengelernt, die sich nicht kannten.

Margreth: Es wurden bereits neue Projekte eingereicht und genehmigt.

Margreth: Das heißt, es ist ja auch neben dem, dass wir sehr viel Wissen gemeinsam aus

Margreth: unterschiedlichen Perspektiven aufbereitet haben und hoffentlich so,

Margreth: dass es für jene, die Entscheidungen treffen müssen,

Margreth: Auch hilfreich ist, dass es für uns auch viele Vorteile gegeben hat.

Margreth: Und das ist auch ein sehr positiver Nebeneffekt.

Florian: Ich habe auch ab und zu mal im wissenschaftlichen und nicht wissenschaftlichen

Florian: Bereich in größeren Gruppen größere Dokumente erstellen müssen.

Florian: Und meistens war das am Ende so, dass ich mir gedacht habe, ich möchte es jetzt

Florian: nicht mehr machen. Vielen Dank.

Daniel: Ja, gedacht haben wir uns das, glaube ich, alle ein oder zweimal in den letzten Jahren.

Daniel: Aber dadurch, dass wir eben vier Co-Vorsitzende waren, die von den administrativen

Daniel: Aufgaben und auch von den inhaltlichen Aspekten gut aufgeteilt waren.

Daniel: Wir hatten eine Technical Support Unit, wir hatten die Chapter Scientists,

Daniel: die die einzelnen Kapitel unterstützt haben.

Daniel: Und dadurch war halt eine Struktur da, die das gut bis zum Ende durchgetragen hat.

Daniel: Und ohne dem wäre es auch nicht möglich gewesen.

Florian: Jetzt gibt es diesen Bericht und wir haben ja schon gehört, dass die Reaktionen

Florian: positiv waren, die da gekommen sind.

Florian: Gibt es etwas, das habe ich dich Daniel, glaube ich, oder Claudia hat es nicht

Florian: gefragt, wie du das erste Mal da warst.

Florian: Gibt es etwas, was ihr euch wünscht, was jetzt passieren soll?

Florian: Gibt es etwas, wo ihr sagt oder wo ihr schon vorher gesagt habt,

Florian: wenn dieser Bericht erscheint, dann wünschen wir uns, dass das passiert, irgendwas Konkretes.

Florian: Außer, dass irgendwie die Leute ihn lesen, klar, dafür schreibt man ja,

Florian: aber gibt es irgendwas Konkretes, wo er sich so öffentlich oder insgeheim gedacht

Florian: hat, das wäre cool, wenn das passiert, wenn der Bericht veröffentlicht ist.

Daniel: Ich habe die Frage ja schon einmal beantwortet, deswegen muss Margret jetzt zuerst was sagen.

Margreth: Also aus meiner Sicht spontan fällt mir ein, es wird ja jetzt dieses Klimagesetz

Margreth: neu gemacht und das Klimaschutz und Anpassung und ich würde mir echt wünschen,

Margreth: dass diese wissenschaftlichen Grundlagen, die hier erarbeitet wurden,

Margreth: berücksichtigt werden.

Margreth: Dass man in Austausch und Diskussion tritt, wenn es unklar ist oder wenn man

Margreth: unterschiedliche Optionen sieht, was das bedeutet und dass das eine wesentliche Grundlage ist,

Margreth: um dieses Gesetz zu machen und dann auch in die Umsetzung zu gehen.

Margreth: Also mit dem sind wir angetreten.

Margreth: Viele Kollegen und Kolleginnen haben zu uns gesagt, warum tust du dir das überhaupt an?

Margreth: Klimakommunikation gibt es schon sehr viele und auch vom ersten Assessment Report,

Margreth: Kolleginnen und Kollegen, die da mitgearbeitet haben, haben das gemacht und

Margreth: haben nicht viel erreicht und jetzt macht ihr wieder weiter.

Margreth: Wir sind mit dem angetreten und deswegen auch diese Kommunikation und Stakeholder-Bereich,

Margreth: was wir von Anfang an mitgedacht haben, zu sagen, dass wir es weit tragen können.

Margreth: Wenn es jetzt die Bundesregierung nicht aufnimmt, dann haben wir noch die Länder,

Margreth: da haben wir viele Organisationen, NGOs, die hier beitragen können.

Margreth: Und wo wir uns vielleicht gemeinsam auf eine Basis stützen können.

Margreth: Das wäre eigentlich ein Wunsch. Ich weiß, etwas Utopie, aber...

Florian: Ja, ich wollte gerade sagen, es ist eigentlich ein absolut plausibler Wunsch,

Florian: dass man sagt, in Österreich soll ein Klimaschutzgesetz gemacht werden.

Florian: Wir brauchen ein Klimaschutzgesetz.

Florian: Es wird schon lange, lange angekündigt, dass es ein Klimaschutzgesetz geben wird.

Florian: Und wir schreiben jetzt den Bericht, wo alles Relevante über das Klima in Österreich

Florian: drinsteht, dann ist es ja eigentlich absolut logisch und direkt folgend,

Florian: dass diejenigen, die ein Klimaschutzgesetz für Österreich machen,

Florian: sich vorher in dem Bericht informieren, der die Klimakrise für Österreich zusammenfasst.

Florian: Aber ja, angesichts der österreichischen Politik ist ja nicht alles so straightforward,

Florian: wie es vielleicht sein sollte. Aber man kann hoffen.

Daniel: Man kann hoffen, man muss hoffen. Der Martin Puntigam war in unserer Science

Daniel: Busters-Folge ja noch um einiges zynischer, als du das jetzt angedeutet hast.

Daniel: Aber ich glaube, als Wissenschaftlerin hat man halt auch eine gewisse Verantwortung

Daniel: an so einem Prozess, wenn man kann, teilzunehmen, um damit die Transformation

Daniel: und die Verbreitung des Wissens zu unterstützen.

Florian: Ja, auf jeden Fall. Bevor es jetzt noch deprimierender wird,

Florian: lassen wir die Politik sein.

Florian: Ich habe noch zwei Fragen zum Abschluss, die persönlich wissenschaftliche Fragen

Florian: sind, insofern persönlich, als dass ich eure persönliche Meinung haben will

Florian: und insofern wissenschaftlich, als dass es um den Bericht geht.

Florian: Und die erste lautet, wenn ihr jetzt nur einen wirklich kurzen Satz oder vielleicht

Florian: zwei, drei Sätze sagen könnt.

Florian: Wenn ihr euch immer fragt, ich lese das ganze Teil jetzt nicht,

Florian: aber was sind die zwei Sätze, die ich wissen muss?

Florian: Was ist das Wichtigste, das man aus diesem Bericht mitnehmen soll,

Florian: beziehungsweise über den Bericht wissen soll?

Florian: Wenn die Leute alles vergessen, was sie gelesen haben, welchen Satz sollen sie

Florian: nicht vergessen aus dem Bericht? Oder welche Aussage? Muss das kein Zitat sein?

Daniel: Ich zitiere dich. Sofortige Maßnahmen sind, wie hast du es gesagt, unbedingt notwendig.

Florian: Sofortige Maßnahmen sind dringend erforderlich.

Margreth: Genau, ich würde mich dem eigentlich anschließen und wenn mehr Details gewünscht

Margreth: sind, nachher sind wir gerne bereit, das zu erläutern in der großen Breite und

Margreth: Ausführung, was wir gehabt haben.

Margreth: Aber auch wenn ich aus dem Bereich der Anpassung komme und wir müssen hier auch einiges machen.

Margreth: Wir müssen zuerst den Klimaschutz machen und die Emissionen reduzieren,

Margreth: weil sonst werden wir an die Grenzen stoßen und

Margreth: Da dieses Thema in der Öffentlichkeit scheinbar, was mir Medienvertreter gesagt haben,

Margreth: leichter zu kommunizieren ist, wenn jetzt irgendwo eine Mure runtergeht oder die Hitze ist,

Margreth: weil das spüren alle, man kann das besser kommunizieren, ist es für mich wichtig,

Margreth: wir müssen wirklich in der Reduktion der Emotionen rasch und sofort ansetzen,

Margreth: ansonsten werden wir in ein Riesenproblem laufen.

Florian: Okay, sofortige Maßnahmen sind dringend erforderlich.

Daniel: Ich möchte aber trotzdem noch einen zweiten Satz anfügen, weil natürlich sofortige

Daniel: Maßnahmen, aber dann weiß man ja noch nicht, welche.

Daniel: Und ich glaube, was man da immer dazu sagen muss, ist, wir haben alle Optionen,

Daniel: um Klimaneutralität bis 2040 zu erreichen.

Daniel: Es ist nicht etwas, wir müssen halt jetzt irgendetwas tun, wir wissen aber nicht

Daniel: was, sondern was man dann immer dazu sagen muss, Wir wissen eigentlich auch

Daniel: ziemlich genau, was man tun müsste, um dieses Ziel zu erreichen.

Daniel: Und wenn wir es sinnvoll umsetzen, dann hat es auch viele positive Auswirkungen

Daniel: auf unsere Lebensqualität, auf unseren Wohlstand.

Daniel: Marc hat vorhin schon Gesundheit als ein Beispiel genannt, das massiv unterschätzt wird.

Daniel: Also es gibt hier viele Synergien und viele Co-Benefits, die man gewinnen könnte,

Daniel: wenn man es sinnvoll macht.

Florian: Okay, dann erweitern wir diesen Satz zu, sofortige Maßnahmen sind dringend erforderlich

Florian: und wir wissen, welche es sind und es wird super werden. Genau.

Margreth: Für alle Bereiche, auch für die Wirtschaft, was wir jetzt nicht erwähnt haben,

Margreth: die auch sehr große Vorteile daraus haben kann.

Florian: Gut, und dann will Claudia noch wissen, sie hat mir extra gesagt,

Florian: ich soll euch auch diese Frage stellen, welche Abbildung findet ihr besonders wichtig?

Florian: Wie gesagt, wir sind ein Podcast, da kann man keine Bilder sehen,

Florian: aber in den Show Notes kann man alle Bilder sehen und in dem freizuglichen Bericht

Florian: auch. Die Abbildungen sind auch das, was man sich meistens als erstes anschaut.

Florian: So liest man typischerweise wissenschaftliche Texte. Man liest den Titel,

Florian: man liest die Zusammenfassung, man liest den Schluss und dann schaut man sich die Bilder an.

Florian: Und deswegen machen wir das jetzt auch zum Schluss. Welches Bild,

Florian: welche Abbildung ist aus eurer Sicht die, die man sich auf jeden Fall anschauen soll?

Daniel: Also ich muss halt meiner Disziplin treu bleiben und über Emissionen reden.

Daniel: Die erste Abbildung in der Zusammenfassung, die haben wir gemeinsam genannt.

Daniel: Zwei Personen vom Klima-Dashboard entwickelt, wo man die historische Entwicklung

Daniel: der Emissionen über die letzten 70 Jahre sieht,

Daniel: wie unsere Emissionen gestiegen sind und jetzt fast 30 Jahre lang auf sehr hohem

Daniel: Niveau verblieben sind und wie dann die verschiedenen Szenarien des Umweltbundesamts zeigen,

Daniel: wie die Emissionen in den nächsten Jahren sinken könnten,

Daniel: je nachdem, welche Maßnahmen wir umsetzen.

Daniel: Und was ich an dieser Grafik sehr schön finde, ist, dass sie mit dem Panel A

Daniel: anfängt, wo man mal die Gesamtübersicht sieht und dann in verschiedene Teilaspekte

Daniel: aufgedröselt wird, wo man dann die einzelnen Sektoren sieht,

Daniel: wo man den Vergleich Produktions- versus Konsumbasierte Emissionen sieht und

Daniel: dann die verschiedenen Szenarien,

Daniel: wie könnte es weitergehen für Gesamtemissionen und auch für die Emissionen,

Daniel: die nicht im EU-Emissionshandelssystem inkludiert sind.

Daniel: Wo eben diese minus 48 Prozent bis 2030, dieses EU-Ziel, relevant ist.

Florian: Okay, also Abbildung 1, schaut euch die an, sie kommt in die Shownotes.

Florian: Und dann frage ich Margret auch noch, was Ihre Lieblingsabbildung ist oder die

Florian: wichtigste, muss die Lieblingsabbildung sein.

Margreth: Ja, es sind eigentlich alle wichtig, was hier in Handen ist.

Margreth: Aber um in meinen Bereich zu kommen, das sind die Risiken. Da würde ich das

Margreth: Burning-Ember-Diagramm nehmen, weil es veranschaulicht, wenn die Temperaturen weiter anstehen.

Margreth: Also wenn wir das nicht machen, was in den Emissionen dargestellt wird und die

Margreth: Optionen, was auch in der Grafik dargestellt ist, dass man das umsetzen kann, was das bedeutet.

Margreth: Und es ist eine grafische Darstellung, wo umso dünkler die Farbe wird,

Margreth: umso höher sind diese Schlüsselrisiken und so weniger können wir uns anpassen

Margreth: oder die Auswirkungen sind sehr gravierend.

Margreth: Und es ist vielleicht ein Ansatzpunkt, Personen darauf zu stoßen,

Margreth: dass das sehr wichtige Themen sind, die uns alle betreffen und nicht nur wenige,

Margreth: wo wir sehr große Auswirkungen haben.

Margreth: Und wenn man bedenkt, wenn wir jetzt Geld investieren, um die Emissionen zu

Margreth: reduzieren, dann sparen wir uns dann ganz viele Kosten für Schäden.

Margreth: Und diese Grafik zeigt das für einige Schlüsselrisiken.

Margreth: Wir konnten das nicht für alle machen, aber für einige zu sagen,

Margreth: wo wird es wirklich schwierig und wo sind wir jetzt schon schwierig,

Margreth: wo wir uns jetzt schon eigentlich sehr stark handeln müssten.

Margreth: Was wollen wir nicht machen? Ja, aber immer mit dem Hintergedanken.

Margreth: Wir müssen zuerst die Emissionen reduzieren, damit wir dort nicht hinkommen,

Margreth: was auf dieser Grafik dann in dunkelrot oder violett dargestellt wird.

Florian: Ja, auch die Grafik gibt es dann in den Show Notes und im Bericht natürlich

Florian: alles verlinkt und man könnte fast meinen, ihr habt euch abgesprochen oder ich

Florian: hätte euch vorher gesagt, dass ich was über die Grafiken wissen will,

Florian: weil es ist eine schöne Klammer.

Florian: Die eine Grafik zeigt uns die Risiken und wo es schwierig wird und die andere

Florian: Grafik zeigt uns den Weg in eine Zukunft, wo es dann vielleicht besser sein würde.

Florian: Also insofern ist es eine schöne Klammer für diese zehn Folgen,

Florian: die wir jetzt über den zweiten österreichischen Sachstandsbericht zur Klimakrise gemacht haben.

Florian: Könnt gerne nochmal bei der ersten anfangen. Es sind nur zehn Stück und euch

Florian: alle anhören, weil man neigt dazu, Dinge zu vergessen.

Florian: Es lohnt sich, sich damit zu beschäftigen, weil am Ende haben alle was davon, auch die Wirtschaft.

Florian: Lest den Bericht, schaut euch das an, hört euch gerne nochmal die Podcast-Folgen

Florian: an, schaut euch die Videos an, die zu dem Bericht produziert worden sind.

Florian: Und nutzt die Möglichkeit, euch mit dem Wissen zu beschäftigen,

Florian: das hier geschaffen wurde, weil es ist relevantes Wissen.

Florian: Man sollte darüber Bescheid wissen, wenn man in Österreich in der Zukunft leben

Florian: möchte und diese Zukunft vielleicht mitgestalten möchte.

Florian: Und deswegen, wenn ich jetzt schon zwei der Co-Vorsitzenden da habe,

Florian: könnt ihr vielleicht nochmal kurz, ja nicht alle Menschen aufzählen,

Florian: die beteiligt waren bei dem Bericht.

Florian: Das wird vielleicht doch ein bisschen zu weit führen. Ich sage mal unbekannterweise

Florian: vielen Dank an alle, die mitgearbeitet haben und ihr könnt es vielleicht ein

Florian: bisschen ausführlicher sagen.

Margreth: Ja, eigentlich unseren ganzen Autoren, die wir zu danken, aber auch insbesondere

Margreth: unser Technical Support Unit und die Chapter Scientist.

Margreth: Wir haben auch viele Reviewer und Revieweditoren kamen, die diesen ganzen Bericht darstellen.

Margreth: Dazu geführt haben, dass die Qualität gut ist, dass es lesbar ist, auch den Stakeholdern.

Margreth: Hier haben wir sehr viel gemacht, auch unseren zwei anderen Coaches,

Margreth: die heute nicht da sind, Kevan Riai von IASA und Harald Rieder von Boku,

Margreth: dass wir hier eigentlich im Core-Team und im gesamten Team extrem super zusammengearbeitet

Margreth: haben, über die vier Jahre und auch die sehr anstrengende Zeit zum Schluss gut gemeistert haben.

Daniel: Ja, die letzten Wochen waren dann tatsächlich sehr intensiv.

Daniel: Aber da möchte ich dann auch noch bei der Melanie Bartos unseren Dank aussprechen

Daniel: von der Uni Innsbruck, die uns, was die Kommunikation und Medienarbeit betrifft, unterstützt hat.

Daniel: Das Team vom Klimafonds, die uns da auch gut begleitet haben.

Daniel: Und dann möchte ich mich auch bedanken bei Ines Oman, Willi Haas und Jill Jäger,

Daniel: die den Stakeholder-Prozess konzeptionalisiert und dann auch umgesetzt haben.

Florian: Und ich auch im Namen von Claudia sage danke an euch beide, dass ihr euch hier

Florian: mit uns getroffen habt und uns die Möglichkeit auch gegeben habt,

Florian: diesen Bericht durchzubesprechen.

Florian: Das war eine sehr interessante Erfahrung, vor allem nachdem wir ja zuerst den

Florian: globalen Bericht besprochen haben und jetzt das Ganze auf österreichischer Ebene.

Florian: Claudia hat auch sehr viel gelernt.

Florian: Sie weiß jetzt, wo Vordelberg ist und was das Montafon ist und so.

Florian: Also es ist auch gemeint, sie hat sehr, sehr viel über Österreich gelernt.

Florian: Also es war von allen Seiten eine sehr interessante Erfahrung.

Florian: Und wenn ihr uns auch etwas sagen wollt, mit ihr meine ich jetzt euch,

Florian: die uns zuhört, wenn ihr uns etwas schreiben wollt, ihr wisst,

Florian: wie das geht, an podcast.dasklima.fm.

Florian: Spezifische Fragen an Daniel und Margret werde ich entsprechend weiterleiten.

Florian: Und wenn ihr die Bilder sehen wollt oder weiterführende Links,

Florian: dann geht auf dasklima.fm. Da gibt es die Shownotes mit allen Informationen.

Florian: Und ansonsten geht es dann in zwei Wochen ab jetzt wieder weiter mit dem,

Florian: was wir auch gemacht haben, bevor wir den österreichischen Bericht besprochen haben.

Florian: In zwei Wochen geht es vermutlich mit Klima weiter.

Florian: Das ist klar, weil der Podcast so heißt. Wir wissen noch nicht genau,

Florian: was in Klimasachen, Klimaforschung passieren wird, aber es wird etwas geben.

Florian: Und wenn ihr das hören wollt, dann müsst ihr euch die nächste Folge auch wieder

Florian: runterladen und anhören.

Florian: Und ansonsten war es das aus Sicht des österreichischen Sachstandsberichts zum

Florian: Klimawandel. Und wir verabschieden uns.

Florian: Ich sage Tschüss und ihr sagt vermutlich was Ähnliches oder was anderes.

Daniel: Vielen Dank.

Margreth: Danke für die Einladung und Servus.

Florian: Apropos aktive, nachhaltige Mobilität. Ich habe gar nicht erwähnt,

Florian: dass wir hier in Luxemburg aufnehmen am IASA-Institut für, ach Gott,

Florian: ich vergesse immer, Institut, sagst du.

Daniel: Das Internationale Institut für Angewandte Systemanalyse.

Neuer Kommentar