DK148: Windrad statt Gipfelkreuz: Die Alpen in der Klimakrise

Shownotes

DK148: Die Alpen in der Klimakrise

Und: Gibt es bald Alpenrüben?

"Das Klima”, der Podcast zur Wissenschaft hinter der Krise. Wir lesen und erklären den aktuellen Österreichischen Sachstandsbericht zum Klimawandel.

In Folge 148 geht es in die Berge! Wir schauen uns die Alpen an, die ganz besonders wichtig für Österreich sind. Für das Land insgesamt aber natürlich auch angesichts der Klimakrise. Wir diskutieren, was sich dort in der Natur verändert, aber auch die Auswirkungen auf die Alpen als Wirtschafts- und Lebensraum.

Wer den Podcast unterstützen will, kann das gerne tun: https://steadyhq.com/de/dasklima/ und https://www.paypal.me/florianfreistetter.

Hier ist der Link zum siebten Kapitel des Sachstandsberichts.

Die Alpen im Klimawandel: Ein umfassender Überblick

Kapitel 7 des österreichischen Sachstandsberichts zum Klimawandel beleuchtet die alpinen Regionen unter verschiedenen Aspekten – als Naturraum, Wirtschafts- und Versorgungsraum sowie als Lebensraum für Menschen. Wie gehen auf die klimatischen, ökologischen und gesellschaftlichen Herausforderungen ein, die sich in den Alpenregionen durch den Klimawandel ergeben.

Österreich und die Alpen

Österreich besitzt mit 29 % den größten Flächenanteil der Alpen, rund 65 % der Landesfläche sind alpin geprägt. Dennoch leben dort nur etwa 40 % der Bevölkerung – mit regionalen Unterschieden: Während die Westregionen wie Tirol und Vorarlberg wachsen, sind viele östliche Seitentäler von Abwanderung betroffen. Die räumliche Enge, hohe Grundstückspreise und Herausforderungen bei der Infrastrukturplanung machen die alpine Siedlungsentwicklung besonders komplex. Der Begriff „Dauersiedlungsraum“ (DSR) hilft dabei, jene Gebiete zu beschreiben, die ganzjährig bewohnt und bewohnbar sind – ein wichtiger sozioökonomischer Faktor.

Dreifacher Blick auf die Alpen: Natur, Wirtschaft, Lebensraum

Die Betrachtung der Alpen erfolgt aus drei Perspektiven:

- Naturraum – mit Fokus auf Ökosysteme, Artenvielfalt und Naturgefahren.

- Wirtschafts- und Versorgungsraum – etwa durch Tourismus, Energie und Landwirtschaft.

- Lebensraum für Menschen – inklusive Mobilität und Siedlungsstrukturen.

Die Alpen sind ein Biodiversitäts-Hotspot: 40 % der europäischen Flora sind hier beheimatet, darunter viele endemische Arten. Ihre besondere Geografie mit starken Temperatur- und Höhenunterschieden auf engem Raum macht sie besonders anfällig für klimatische Veränderungen.

Klimatische Entwicklungen: Mehr als Gletscherverlust

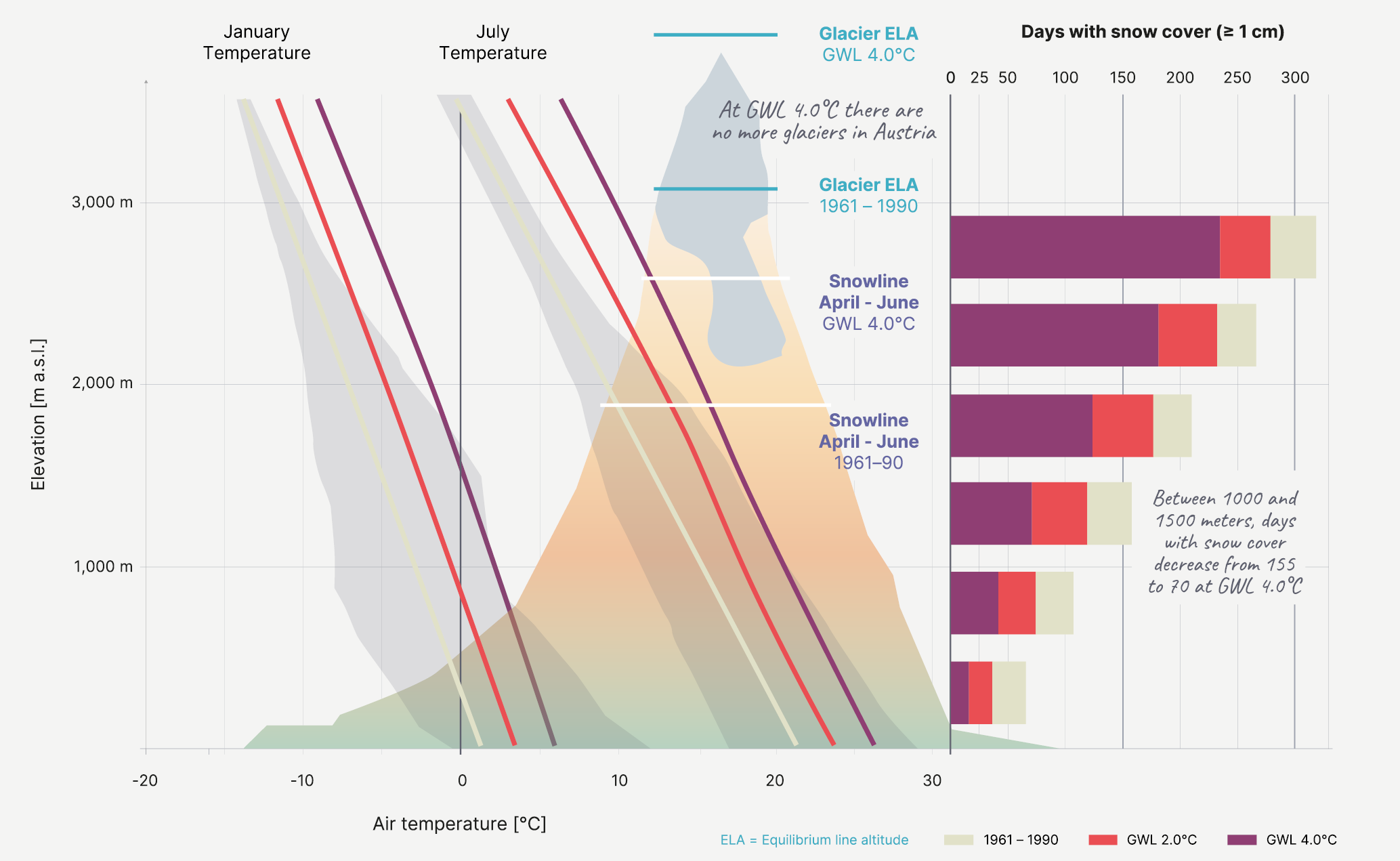

Die durchschnittliche Temperatur in den Alpen ist bereits um 3,1 °C gestiegen – doppelt so viel wie im globalen Durchschnitt. Die Null-Grad-Grenze verschiebt sich derzeit um rund 130 Meter pro Jahrzehnt nach oben, was weitreichende Folgen für Schnee, Niederschlag und Gletscher hat. Auch die Schneefallgrenze steigt: Im Süden um bis zu 88 Meter pro Jahrzehnt. Die Folge sind verkürzte Schneedeckendauern und eine deutliche Reduktion der Skisaisonen, wie man in Abbildung 7.3 sehen kann:

Schon bei 4 °C globaler Erwärmung verschwinden die Gletscher nahezu vollständig. In Regionen wie Obergurgl könnte sich die Skisaison bis 2100 um bis zu 80 % verkürzen – ohne Kunstschnee.

Schon bei 4 °C globaler Erwärmung verschwinden die Gletscher nahezu vollständig. In Regionen wie Obergurgl könnte sich die Skisaison bis 2100 um bis zu 80 % verkürzen – ohne Kunstschnee.

Auswirkungen auf Wasser, Biodiversität und Naturgefahren

Der Rückgang der Gletscher hat weitreichende Konsequenzen für die Wasserversorgung Mitteleuropas. Frühere Hochwässer im Winter, längere Niedrigwasserphasen im Sommer und zunehmende Felsinstabilität durch tauenden Permafrost gefährden sowohl Ökologie als auch Infrastruktur. In den Alpen wird man sich an den Begriff: „GLOF“ – Glacial Lake Outburst Floods gewöhnen müssen. Solche Gletscherseeausbrüche, stellen eine wachsende Bedrohung dar.

Wärmeliebende Arten verdrängen kälteangepasste wie das Schneehuhn. Gleichzeitig verschiebt sich die Baumgrenze nach oben, wodurch ein „Greening“ in 77 % der Alpen über der bisherigen Waldgrenze beobachtet wird. Ob kälteresistente Arten in sogenannten „Kälterefugien“ überleben können, ist Gegenstand aktueller Forschung.

Tourismus und Wirtschaft im Wandel

Der Alpenraum ist überdurchschnittlich vom Tourismus abhängig – in Tirol machen tourismusnahe Einnahmen bis zu 20 % des BIP aus. Mit dem Verlust der Schneesicherheit ist der klassische Wintertourismus gefährdet. Alternativen wie Ganzjahrestourismus (Wandern, Radfahren) gewinnen an Bedeutung, setzen aber ehrenamtliche Strukturen – z. B. im Alpenverein – unter zunehmenden Druck.

Auch die Landwirtschaft wird sich verändern: Weideland schrumpft, Möglichkeiten für Ackerbau nehmen theoretisch zu. In der Forstwirtschaft drohen vermehrte Schäden durch Borkenkäfer, Stürme und Nährstoffmangel – mit negativen Folgen für die Schutzfunktion der Wälder gegen Erosion und Lawinen.

Im Bereich Energie liegt großes Potenzial in Photovoltaik (hohe Strahlung in Höhenlagen) und Windkraft (vor allem im Westen). Doch auch hier stehen gesellschaftliche Widerstände im Raum. Wasserkraft wird durch sich ändernde Abflussmuster eingeschränkt.

Lebensraum Alpen: Resilienz, Mobilität und Infrastruktur

Die steigenden Naturgefahren, wirtschaftlichen Unsicherheiten und touristischen Umwälzungen erhöhen die Verwundbarkeit vieler alpiner Regionen. Abwanderung, saisonale Übernutzung und unzureichende Infrastruktur verschärfen die Situation. Besonders die Mobilität stellt eine Herausforderung dar: Durch die Topografie sind viele Orte auf das Auto angewiesen. Öffentlicher Verkehr muss gezielt mit E-Mobilität und besserer Planung ergänzt werden.

Straßen und Bahntrassen, oft für Kälte konzipiert, müssen an neue Hitzeverhältnisse angepasst werden. Frühwarnsysteme, Monitoring und Notfallpläne sind essenziell, um Risiken wie GLOFs, Muren und Hangrutschungen besser begegnen zu können.

Empfehlungen und Transformationsbedarf

Das Kapitel endet mit einem Blick auf notwendige Maßnahmen und Transformationen. Besonders hervorgehoben wird die Bedeutung naturbasierter Lösungen wie dem Erhalt von Schutzwäldern oder angepasstem Hochwasserschutz durch Begrünung und Retentionsflächen. Auch soziale Maßnahmen – etwa Versicherungen und Bewusstseinsarbeit – sind notwendig. Alle Details findet man in Tabelle 7.1 – Vermeidbare Risiken, notwendige Anpassungen und Verbesserungen

Fazit: Früh handeln, gezielt unterstützen

Die Alpen sind vom Klimawandel überdurchschnittlich betroffen. Aufgrund der enormen regionalen Unterschiede ist differenzierte Planung entscheidend. Frühzeitige Investitionen in Infrastruktur, Natur- und Katastrophenschutz, soziale Netze sowie Transformation der Tourismus- und Energiewirtschaft sind essenziell, um langfristige Schäden und Kosten zu vermeiden. Das Kapitel bietet eine ausgezeichnete Synthese der Herausforderungen und Chancen für den Alpenraum – auch über Österreich hinaus relevant.

Transparenz-Hinweis Die Podcastfolgen zum Zweiten Österreichischen Sachstandsbericht zum Klimawandel sind in Zusammenarbeit mit dem Koordinationsteam des AAR2 entstanden und wurde vom Klima- und Energiefonds finanziell unterstützt. Live Shows Tickets für die Sternengeschichten Live Tour 2025 von Florian gibt es unter sternengeschichten.live.

Werbung und Unterstützung

Ein kleiner Hinweis: In “Das Klima” gibt es keine Werbung. Wenn ihr Werbung hört, dann liegt das nicht an uns; dann hat jemand unerlaubt und ohne unser Wissen den Podcast-Feed kopiert und Werbung eingefügt. Wir machen keine Werbung - aber man kann uns gerne was spenden, geht auch bei PayPal.

Kontakt und weitere Projekte

Wenn ihr Fragen oder Feedback habt, dann schickt uns einfach eine Email an podcast@dasklima.fm. Alle Folgen und alle Shownotes findet ihr unter https://dasklima.fm.

Florian könnt ihr in seinem Podcast “Sternengeschichten” zuhören, zum Beispiel hier: https://sternengeschichten.podigee.io/ oder bei Spotify - und überall sonst wo es Podcasts gibt. Außerdem ist er auch noch regelmäßig im Science Busters Podcast und bei WRINT Wissenschaft”-Podcast zu hören (den es ebenfalls bei Spotify gibt). Mit der Astronomin Ruth Grützbauch veröffentlicht er den Podcast “Das Universum”.

Claudia forscht und lehrt an der TH Köln rund um Wissenschaftskommunikation und Bibliotheken und plaudert im Twitch-Stream “Forschungstrom” ab und an über Wissenschaft.

Ansonsten findet ihr uns in den üblichen sozialen Medien:

Instagram Florian| Facebook Florian| Instagram Claudia

Bluesky Florian| Bluesky Claudia

Mastodon Florian| Mastodon Claudia

Blog Florian| Homepage Florian| [Veranstaltungen Florian](https://www.florian-freistetter.at/show_content.php?hid=2

Transkript anzeigen

Claudia: Hier ist das Klima, der Podcast zur Wissenschaft hinter der Krise.

Claudia: Wir lesen und erklären den aktuellen österreichischen Sachstandsbericht zum

Claudia: Klimawandel jeden Montag mit Florian Freistetter.

Florian: Und mit Claudia Frick. Wir sind fast am Ende des österreichischen Sachstandsberichts angekommen.

Florian: Ging schneller als beim letzten Sachstandsbericht. Da haben wir 75 Folgen gebraucht.

Florian: Jetzt sind wir schon in Folge 148 bzw.

Florian: Folge Nummer 8 und Kapitel 7 unserer Österreich-Ausgabe.

Florian: Und heute wird es sehr, sehr österreichisch. Aber bevor es sehr,

Florian: sehr österreichisch wird, schauen wir nochmal auf die letzte Folge.

Florian: Da war es auch österreichisch, aber da war es eher politisch.

Florian: Da haben wir über die Politik in Österreich gesprochen und alles,

Florian: was mit Politik und Klima zusammenhängt.

Florian: Und wir haben festgestellt, dass es sehr, sehr viele politische Maßnahmen gäbe,

Florian: die man machen könnte, um Österreich klimafit zu machen, aber dass nichts davon

Florian: oder fast nichts davon gemacht wird.

Florian: Wir haben über Medien gesprochen, wir haben über Bildung gesprochen,

Florian: wir haben über ganz, ganz viele spannende Politikthemen gesprochen,

Florian: aber heute wird es wieder ein bisschen ideologisch einfacher,

Florian: weil heute kommt die Natur und nicht die Politik.

Claudia: Ein bisschen, ja. Also der Fokus liegt woanders, weil Kapitel 7 heißt einfach

Claudia: die österreichischen Alpen.

Florian: Da haben wir viel davon.

Claudia: Ja, das habe ich auch gelernt. Überraschende Sachen. Das ist natürlich ein bisschen

Claudia: schwierig, dass ich jetzt das Alpenkapitel vorstelle.

Claudia: Mein Bezug zu den Alpen ist, dass sie hübsch aussehen.

Claudia: Nein, natürlich habe ich mehr Bezug dazu. Aber ich habe nicht so einen Bezug

Claudia: dazu wie du oder wie generell einfach Österreich.

Florian: Ja, aber du hast doch Meteorologie studiert. Auch in Deutschland müssen vermutlich

Florian: irgendwo die Alpen eine Rolle spielen, oder? Wenn man Meteorologie in Deutschland verstehen will.

Claudia: Definitiv. Definitiv. Ich bin nur nicht so nah dran.

Florian: Okay, ja, das stimmt.

Claudia: Genau, also ich bin geografisch näher am Meer als an den Alpen.

Claudia: Ich habe eine Zeit lang da gewohnt und ich habe natürlich sehr viel mythologische

Claudia: Ahnung davon, aber ich habe nicht so den persönlichen Lebensbezug dazu.

Claudia: Aber Österreich schon und das ist ja auch ein wichtiger Teil.

Florian: Genau, es ist natürlich Österreich ein Land, das von den Alpen dominiert wird,

Florian: aber nicht alle Menschen, die in Österreich leben, leben auf irgendwelchen Berghütten.

Florian: Das sind die Vorteile, wo es mal irgendwie los war.

Claudia: Ach so, ja.

Florian: Also natürlich spielen die Alpen immer eine Rolle. Ich wohne quasi am Rand der

Florian: Alpen, die fangen gerade da an, Aber ich wohne gerade nur in dem Eck von Österreich,

Florian: wo es dann in die ungarische Tiefebene übergeht. Also da, wo ich bin, ist es eher flach.

Florian: Aber es stimmt schon, Alpen sind wichtig in Österreich.

Claudia: Ja, also tatsächlich 65 Prozent in Österreich sind Alpen, Teil der Alpen.

Claudia: Also es ist doch eine deutliche Mehrheit, so zwei Drittel.

Claudia: Natürlich macht das was. Und ich wusste auch nicht, also den Fakt wusste ich

Claudia: tatsächlich auch nicht, so Österreich hat den größten Anteil an der Gesamtfläche der Alpen.

Florian: Ja, also ich habe es mal, glaube ich, am Anfang einer unserer ersten Österreich-Folgen

Florian: erwähnt. Es kommt davon, wie man es genau definiert.

Claudia: Ja, genau.

Florian: Die Menschen oder die Fläche. Also es gibt ja so Länder wie Lichtenstein oder

Florian: Monaco, die sind so 100 Prozent Alpen und da wohnen 100 Prozent drin.

Florian: Aber Monaco hat zwei Quadratkilometer Alpen und Lichtenstein hat 160 Quadratkilometer Alpen.

Florian: Österreich hat 54.000 Quadratkilometer Alpen. Also das ist schon ein bisschen

Florian: was anderes. Wir haben die meisten Quadratkilometer Alpen, die man haben kann.

Claudia: Exakt, genau. Es sind nämlich, warte, 29 Prozent der Alpen sind österreichisch.

Claudia: Das heißt, ihr habt dann natürlich auch einen großen Anteil daran,

Claudia: ihr die Alpen gestalten könnt.

Florian: Vergisst man auch, Italien ist das Land mit dem zweithöchsten Anteil.

Florian: Da denkt man auch nicht sofort dran, Italien, dass Italien auch ein alpines Land ist.

Claudia: Ja, für viele Enden quasi die Alpen irgendwie so österreichische Landesgrenze. Flupp, vorbei.

Florian: Nee, da ist sehr, sehr viele Alpen. Fragt die Leute, die da beim Giro d'Italia

Florian: Rad fahren. Die würden sich freuen, wenn da weniger Alpen sind.

Claudia: Okay, das stimmt. Ja, also es geht natürlich um Natur. jetzt und um weniger

Claudia: ideologisch aufgeladen ist, wie du es so schön gesagt hast.

Claudia: Aber die Alpen werden schon so aus drei Perspektiven betrachtet in dem Kapitel.

Claudia: Nämlich zum einen mal als natürlich oder naturnahe Umwelt, also so Ökosystem,

Claudia: Artenvielfalt, Naturgefahren.

Claudia: Als zweites dann aber auch als Wirtschafts- und Versorgungsraum,

Claudia: also Tourismus, Energie, Landwirtschaft.

Claudia: Und als drittes aus der Perspektive des Lebensraums für Menschen,

Claudia: also Siedlungsentwicklung, Mobilität.

Claudia: Es kommen schon wieder mehrere Sachen zusammen. Nichts davon haben wir noch nicht angesprochen.

Claudia: Also das ist ja das Spannende an diesen Berichten immer.

Claudia: Die Kapitel sind thematisch zusammengefasste Aspekte.

Claudia: Aber natürlich haben wir schon über Mobilität und Siedlungsentwicklung und Tourismus

Claudia: gesprochen und Ortenvielfalt.

Claudia: Jetzt reduziert sich aber alles auf die Alpen. Das geht an ganz vielen Stellen auch.

Claudia: Da braucht man ja nicht Studien, die ganz Österreich betreffen,

Claudia: sondern Studien, die die Alpen beziehen. Und das versuchen sie an den möglichst

Claudia: vielen Stellen durchzuziehen.

Claudia: Einer der wichtigsten Punkte, die dann natürlich noch hinzukommen sind,

Claudia: wenn wir jetzt über die Alpen reden wollen, ist ja, dass die Alpen nun auch nicht die Alpen sind.

Claudia: Also es gibt da ja sehr, sehr viele unterschiedliche Formen der Landschaft,

Claudia: sehr unterschiedliche Höhen.

Claudia: Die Höhen ändern sich sehr stark auf sehr kurzem Raum.

Florian: Ich glaube, das definierende Elemente eines Gebirges. Exakt.

Claudia: Also du hast starke Gradienten über Temperatur und ähnliches und natürlich auch

Claudia: sehr starke Sensitivität dementsprechend über irgendwelche Veränderungen bei

Claudia: Temperaturen. Es ist eine ganz andere Sensitivität auf Klimaveränderungen.

Claudia: Und da die Alpen nun mal auch so ein Hotspot für die Biodiversität sind.

Claudia: Ich habe tatsächlich nachgelesen, dass 40 Prozent der europäischen Flora in

Claudia: den Alpen zu finden sind.

Claudia: Und darunter auch sehr, sehr viele Arten, die es also nur dort gibt.

Claudia: Dementsprechend ist es auch wirklich sehr wichtig, sich genau den Teil einfach nochmal anzuschauen.

Claudia: Und diese schnellen Veränderungen auf kleinem Raum sind natürlich für alles

Claudia: relevant. Also du kannst ja in einem einzigen Tal aufgrund der Höhenunterschiede

Claudia: Standorte haben mit komplett unterschiedlichen Klimabedingungen.

Claudia: Also da hast du an der einen Seite irgendwie Weinbau, Klima am Talboden und

Claudia: weiter oben hast du dann Permafrost in der Gipfellage und das ist aber immer noch ein Tal.

Claudia: Das macht halt natürlich so Prognosen zum Thema Klimawandel auf so einem kleinen

Claudia: Gebiet total schwierig.

Claudia: Also du kannst da nicht sagen, in dem Tal passiert das, weil das Tal an sich

Claudia: ist schon komplette Klimazonen.

Claudia: Also das ist wirklich total interessant, aber macht es einfach auch super schwierig

Claudia: für diesen Bericht oder generell für die Wissenschaft, sich das anzuschauen. Aber sehr spannend.

Claudia: Dann haben wir, neuer Begriff übrigens, den ich gelernt habe,

Claudia: DSR, Dauersiedlungsräume.

Florian: Okay, ja gut, man weiß, was es ist, aber ich habe den jetzt als Fachbegriff noch nicht gehört.

Claudia: Kannte ich auch nicht, vor allem nicht mit Abkürzung.

Florian: Obwohl in den Alpen macht es Sinn, weil da gibt es ja auch ganz viele so Hütten

Florian: und sowas, die halt nur saisonal bewohnt sind, entweder durch Tourismus oder

Florian: durch, keine Ahnung, dieser Albenbetrieb.

Florian: Und in einer Stadt wie Innsbruck, die ist auch in den Alpen,

Florian: da wohnt man das ganze Jahr über. Ja, macht Sinn, das in den Alpen zu verwenden.

Claudia: Ja, ist nicht das ganze Jahr über auch tatsächlich irgendwie bewohnbar oder

Claudia: eben bewohnt, eins von beidem.

Claudia: Und zwei Drittel von Österreich sind Alpen, flächenmäßig, aber es leben natürlich

Claudia: deutlich weniger Prozent der Bevölkerung dort, nur grob 40.

Florian: Die meisten wohnen in Wien.

Claudia: Genau. Aber genau, sowas ist natürlich auch nochmal zu beachten,

Claudia: dass die Dauersiedlungsräume sind weniger.

Claudia: Zum Beispiel, wenn du dir Tirol anguckst, sind nur zwölf Prozent sind Dauersiedlungsräume

Claudia: dort, wo du das ganze Jahr über gut leben kannst.

Claudia: Und das ist natürlich auch nochmal relevant zu wissen, dass gar nicht alles

Claudia: davon wirklich bewohnbar ist, um das sozioökonomische Setting zu sehen.

Claudia: Und du hast unfassbare räumliche Enge natürlich durch Gebirge,

Claudia: also hast stark verdichtete Siedlungen entlang dieser Haupttäler.

Claudia: Du hast auf sehr engem Raum eine hohe Versiedlung, wo wirklich die Oberfläche

Claudia: versiedelt wird. Oh, du hast hohe Grundstückspreise, habe ich gehört.

Florian: Ja, ja, ja, durchaus.

Claudia: Ja, und du hast natürlich, habe ich auch gehört, besonders hohe Herausforderungen

Claudia: für die Infrastruktur, weil du kannst nicht einfach so eine gerade Straße bauen.

Claudia: Alles relevant, du hast ganz urbane Täler natürlich, wie so Innsbruck,

Claudia: also das ist ja richtig urbane Gegend.

Claudia: Und dann hast du natürlich auch so ganz komplett zerstreute Hangdörfer mit einzelnen

Claudia: Häusern, die sich so lose zu einem Dorf zusammenfügen.

Claudia: Und das macht es natürlich auch nochmal unterschiedlich. Also nicht nur du hast

Claudia: ganz viel Klimadiversität in einem Tal, sondern du hast auch ganz unterschiedliche

Claudia: Siedlungsstrukturen und Lebensräume auf sehr engem Raum.

Claudia: Und ihr habt verschiedene Bevölkerungsveränderungen.

Claudia: Also offensichtlich gibt es eine Zunahme im Westen, also Vorarlberg, Tirol.

Claudia: Da wächst es quasi so in den Haupttälern und Städten. Und im östlichen Bereich

Claudia: und in den Seitentälern, da geht eher die Bevölkerung zurück.

Claudia: Also da ziehen die Leute eher weg. Wusste ich auch nicht.

Claudia: Das heißt, auch da ist schon Bewegung drin und Sachen verändern sich.

Claudia: Das hängt jetzt nicht direkt mit der Klimakrise zusammen, aber so eine Veränderung einfach passiert.

Claudia: Das heißt, da wird gebaut, da verändert sich was, ist nicht außen vor von all

Claudia: den Veränderungen, die wir sonst so auf der Welt und in verschiedenen Ländern sehen.

Claudia: Wie Urbanisierung zum Beispiel, das habt ihr auch.

Claudia: Wobei, das heißt dann Mikro-Ubanisierung.

Florian: Ja gut, das ist ja nicht für Platz für große Urbanisierung in den Alpen.

Claudia: Ja, das stimmt. Und was man natürlich beim sozioökonomischen Setting,

Claudia: wenn man jetzt sagt, was ist denn sonst noch irgendwie davon besonders,

Claudia: ist natürlich, dass die Alpenregion überdurchschnittlich vom Tourismus abhängt.

Florian: Ja klar, das ist doch ja einer der Haupteinnahmequellen, die es doch gibt.

Claudia: Ich glaube, bei eben Tirol war der Wert 20 Prozent direkt und indirekt vom Inlandsprodukt

Claudia: hängen eben vom Tourismus ab.

Claudia: Was natürlich auch bedeutet, total geprägt von Saisonarbeit,

Claudia: Teilzeitarbeit und schwierigen Wohnbedingungen, also konkurrierende Hotels und

Claudia: einheimische, begrenzter Baugrund.

Florian: Du hast Dörfer in den Alpen, da wohnen vielleicht als echte EinwohnerInnen,

Florian: keine Ahnung, 1000 Leute, 2000

Florian: Leute, aber du hast in der Hauptsaison irgendwie 20.000 Touristen dort.

Florian: Also das ist natürlich eine Herausforderung für alles.

Claudia: Ja, mit allen Problemen, die es mit sich bringt, weil gleichzeitig zu den vielen

Claudia: Menschen, die kommen und dann schön bezahlen für teure Hotels oder so,

Claudia: hast du natürlich aber auch Saisonkräfte, die eigentlich kommen sollen und supporten

Claudia: sollen, aber die finden gar keinen Wohnraum.

Claudia: Und dann gibt es jetzt ein Unterkapitel in dem Kapitel 7, nachdem ich jetzt

Claudia: so versucht habe, grob zu erzählen, was die Alp so ausmacht,

Claudia: sozioökonomisch und von der Natur und von den Klimazonen, wo sie noch einmal

Claudia: darauf eingehen, was ist jetzt eigentlich wirklich so umwelttechnisch,

Claudia: klimaveränderungstechnisch dort passiert.

Claudia: Also was bisher passiert, wie wird es sich künftig auswirken?

Claudia: Und ja, die Alpen sind überdurchschnittlich stark vom Klimawandel betroffen.

Claudia: Das hatten wir schon mal gesagt.

Claudia: Und der Trend setzt sich auch in Zukunft fort.

Claudia: Also die Veränderung des Klimas zeigt sich dort ganz extrem und nicht nur bei den Gletschern.

Claudia: Also in den Alpen hat sich tatsächlich die Lufttemperatur um 3,1 Grad erhöht.

Florian: Das ist viel.

Claudia: Ja, das ist doppelt so viel wie der globale Durchschnitt. Also im Vergleich

Claudia: zur vorindustriellen Zeit sind die Alpen einfach doppelt so warm geworden.

Florian: Da habe ich jetzt eine Frage und ich weiß nicht, ob du sie beantworten kannst

Florian: oder nicht, aber wir haben ja auch schon festgestellt, dass Österreich deutlich

Florian: wärmer ist als der globale Durchschnitt.

Florian: Liegt das daran, dass die Alpen aus irgendeinem klimatechnischen Grund so viel

Florian: wärmer werden oder sind die Alpen halt so viel wärmer, weil halt Österreich

Florian: aus irgendeinem klimatechnischen Grund so viel wärmer ist?

Florian: Also heben die Alpen den Durchschnitt von Österreich oder Österreich den Schnitt der Alpen?

Claudia: Okay, also da Österreich keine geografische Gegebenheit ist,

Claudia: sondern eine Linie, die mal jemand gezogen hat, ist es also auf jeden Fall andersrum.

Claudia: Also dass die Alpen da sind, wo sie sind, macht aus, dass Land innerhalb der

Claudia: Grenzen tatsächlich eben auch so einen höheren Durchschnitt hat.

Florian: Okay, dann müssen wir jetzt herausfinden, warum die Alpen so viel wärmer sind. Weiß man das?

Claudia: Ja, also auf verschiedenen Gründen und die werden jetzt natürlich auch unter

Claudia: anderem genannt. Und sie fangen an mit mittleren Aussagen.

Claudia: Also zum Beispiel sowas wie, man kann das gar nicht so verallgemeinern auf die

Claudia: Alpen, weil man eben so unterschiedliche Höhen auf so engem Raum hat.

Claudia: Also man hat regional sehr, sehr unterschiedliche Sachen und man hat natürlich

Claudia: auch saisonal sehr unterschiedliche Entwicklungen.

Claudia: Also es ist super abhängig von den Jahreszeiten, wie sich auch was verändert.

Claudia: Wir gucken uns übrigens immer an, also das finde ich nochmal ganz interessant

Claudia: über Vergangenheit und Zukunft, man guckt sich immer einmal an Temperaturniederschlag

Claudia: und diesmal immer Schnee.

Claudia: Das hatten wir jetzt ja nicht immer an allen Stellen, jedenfalls nicht im globalen

Claudia: Klimabericht, aber bei euch ist immer Temperaturniederschlag und dann nochmal

Claudia: extra Schnee und natürlich Gletscher.

Claudia: Also das ist natürlich irgendwie auch dabei. Und in der Vergangenheit hat sich

Claudia: neben den 3,1 Grad mehr, hat sich natürlich zum Beispiel die Null-Grad-Grenze nach oben verschoben.

Claudia: Also da, wo die Null-Grad-Celsius-Grenze ist, die ist ja auf einer bestimmten

Claudia: Höhe immer irgendwie so im Mittel.

Claudia: Und dadurch, dass es wärmer wird, logischerweise verschiebt die sich nach oben.

Claudia: So ungefähr 133 Meter pro zehn Jahre hat sie sich nach oben verschoben.

Claudia: Im Norden, also im nördlichen Teil der Alpen, im südlichen Teil der Alpen waren

Claudia: es nur 118 Meter pro zehn Jahre, aber das ist ja schon einiges.

Claudia: Also sollte man nicht weitermachen.

Florian: Ja, ich habe gelesen oder in den Nachrichten gehört, dass Ende Juni ist Mont

Florian: Blanc, also wirklich dem höchsten Punkt der Alpen, außerhalb von Österreich.

Florian: Das sind, was ist da, 4700 Meter, glaube ich, ist das Ding hoch.

Florian: Da hatten sie Plusgrade, was eigentlich auch nie vorkommt.

Claudia: Sollte nicht vorkommen, haben sie jetzt. Ja, genau. Und ich meine,

Claudia: das ist ein Teil, das sieht man dann später, wenn man dann klimatisch über eine

Claudia: längere Zeit diese Null-Grad-Grenze mittelt.

Claudia: Dann sieht man natürlich auch, dass solche extremen Ereignisse wie Plus-Temperaturen

Claudia: diese Null-Grad-Grenze natürlich eben verschieben.

Claudia: Und logischerweise verschiebt sich nicht nur diese Null-Grad-Grenze.

Claudia: Also das ist jetzt keine Grenze, die wir sofort spüren, so persönlich am Körper.

Claudia: Mal abgesehen davon, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass der Niederschlag anders fällt.

Florian: Ja klar.

Claudia: Genau, aber die Schneefallgrenze hat sich ein bisschen anders verschoben.

Claudia: Weil fällt jetzt der Niederschlag als Schnee oder als Regen,

Claudia: hängt von mehr ab als nur Null-Grad.

Claudia: Hängt auch von Luftfeuchtigkeit ab und von Partikeln in der Luft und so ähnlichem.

Claudia: Also da sind noch ein paar mehr Sachen drin.

Claudia: Und die hat sich auch nach oben verschoben, die Schneefallgrenze.

Claudia: Und zwar im Norden sind es 42 Meter pro zehn Jahre gewesen.

Claudia: Also das ist deutlich weniger als jetzt die Null-Grad-Grenze.

Claudia: Und im Süden 88 Meter pro zehn Jahre. Also da hat sie sich mehr verschoben.

Claudia: Also die Null-Grad-Grenze war im Norden deutlich mehr nach oben verschoben.

Claudia: Und die Schneefallgrenze hat sich aber im Süden deutlich weiter nach oben verschoben.

Claudia: Eben weil da noch sehr viele andere Bedingungen mit dranhängen.

Claudia: Die Schneehöhe hat sich verändert.

Claudia: Aber da war jetzt keine Studie explizit für die Alpen, sondern da haben sie

Claudia: eher gesagt, das ist österreichweit einfach drei Zentimeter pro Jahrzehnt gesunken,

Claudia: die mittlere Schneehöhe, die ihr hattet.

Claudia: Der Hauptteil des Schnees fällt natürlich in den Alpen, habe ich gehört.

Claudia: Kann man sich jetzt schon denken, was sich so verändert hat?

Claudia: Man muss zum Beispiel einfach die Skipiste ein bisschen höher ansetzen.

Florian: Ja, genau, kein Problem.

Claudia: Ja, man kann ja immer weiter nach. So, und dann geht es jetzt um die zukünftigen Klimaveränderungen.

Claudia: Das haben wir im Prinzip alles schon mal gesagt, aber ich sage es nochmal,

Claudia: die Temperatur wird weiter steigen. Wie genau und stark Sie weiter ansteigen,

Claudia: das hängt natürlich total von

Claudia: dem Emissionspfad ab, auf den wir uns als Menschheit so begeben möchten.

Claudia: Und wenn wir uns dazu entscheiden, global auf 4 Grad Temperaturerhöhung hinzuzusteuern,

Claudia: was wir ja irgendwie gefühlt tun, dann sieht es in den Alpen relativ düster aus oder anders aus.

Claudia: Und da kann man sich, kannst du dir mal Abbildung 7.3 raus suchen?

Florian: Ja, Abbildung 7.3 habe ich.

Claudia: Also es ist ein Querschnitt durch einen Berg.

Florian: Ja, hat sowas Alexander von Humboldt-mäßiges. Der war der Erste,

Florian: der solche Diagramme in den Bergen gezeichnet hat und die Klimazonen in den Bergen entlang.

Claudia: Ja, es ist halt sehr simplifiziert. Also ich wollte gerade sagen,

Claudia: es ist ein Querschnitt durch die Alpen, aber es ist halt einfach nur ein Berg.

Florian: Sehr, sehr steiler. Da würde ich weder raufgehen noch mal einen Ski runterfahren.

Claudia: Ja, exakt. Also würde ich auch nicht machen. Und dann sieht man zum einen erstmal so schräge Linien.

Claudia: Die uns anzeigen, wie die Temperatur im Januar und im Juli ist, also Winter und Sommer.

Claudia: Und wir haben unten auf der Achse die Lufttemperatur. Also es ist nicht nur

Claudia: ein Querschnitt hinten dran mit den Bergen, sondern man sieht auch die Lufttemperatur.

Florian: Gut, also ich sehe hier zum Beispiel bei einem Erwärmungslevel von 2 Grad hat

Florian: es im Tal im Sommer 25 Grad und oben auf, was ist das hier, 3.500,

Florian: 4.000 Meter, was sind das, 5 Grad, wenn ich es richtig interpretiert habe.

Florian: Die gehen sowieso quer durch und dann kann man da ablesen, welche Temperatur

Florian: in welcher Höhe herrscht.

Claudia: Exakt, genau. Und dann sieht man einfach, dass das verändert mit dem globalen

Claudia: Erwärmungslevel, was ja auch irgendwie klar ist.

Claudia: Also zum Beispiel beim Erwärmungslevel letztendlich von 4 Grad Celsius,

Claudia: da haben wir im Winter schon so 6 Grad auf 0 Meter, also tatsächlich am Boden.

Claudia: Und wenn man dann eben weiter nach oben geht, dann erreichen wir aber auch wirklich

Claudia: so auf den höchsten Spitzen nicht mal mehr minus 10 Grad, was vorher eher so

Claudia: im Bereich minus 15 Grad war.

Claudia: Da merkt man schon, das sind schon ein bisschen mehr als das,

Claudia: was man beim Global Warming Level erwarten würde.

Claudia: Und dann haben wir aber noch so horizontale Linien.

Claudia: Und das sind die Schneelinie einmal in weiß, die uns anzeigt,

Claudia: okay, also zwischen unserem Referenzzeitraum 1961 bis 90,

Claudia: da war die Schneelinie zwischen April und Juni lag so knapp unter 2000 Meter.

Claudia: Also bis dahin war Schnee zu erwarten und dann für Global Warning Level auf

Claudia: 4 Grad Celsius, also wenn wir 4 Grad Celsius, wenn wir uns so weit erwärmen,

Claudia: dann liegt die schon eher so bei 2600 Meter.

Florian: Da habt ihr in Deutschland schon Probleme dann, weil da sind nicht mehr viele Berge drüber.

Claudia: Genau, da ist schon nicht mehr viel mit Schnee und bei euch bedeutet das übrigens

Claudia: auch, das sind die zwei Linien oben drüber, da sind nämlich noch eine hellblaue

Claudia: Linie für Gletscher. Ja, ab 4 Grad gibt es ja keine Gletscher mehr.

Florian: Ja, das haben wir auch schon früher mal in anderen Folgen festgestellt, die Gletscher sind weg.

Claudia: Die sind weg und ich finde es aber sehr schön, weil sie haben die Linie trotzdem

Claudia: noch eingezeichnet. Also die vier Grad, die haben sie noch eingezeichnet, die ist halt

Claudia: Ich sag mal so ungefähr 100 Meter, knappe 100 Meter über der Bergspitze.

Florian: Dann wären wir wohl die Berge aufschütten müssen.

Claudia: Ja, das wollte ich auch gerade vorschlagen. Neue Anpassungsmaßnahme,

Claudia: mach doch die Alpen höher.

Florian: Ja.

Claudia: Vielleicht hilft es. Also das finde ich nochmal schön, um sich das zu visualisieren,

Claudia: dass man sieht, ich wohne jetzt irgendwie auf 1500 Meter.

Claudia: Was verändert sich denn jetzt für mich im Januar und im Juli an Temperatur?

Claudia: Und wo liegt denn mein Lieblingsskigebiet? Wo ist denn die Schneelinie bei vier

Claudia: Grad? Ach, okay, da ist es raus.

Claudia: Dann kann ich da nicht mehr hinfahren. Also das kann man sich auf der Abbildung

Claudia: nochmal schön anschauen.

Claudia: Und man sieht halt den Referenzwert, den Global Warning Level von 2 Grad,

Claudia: den wir ja gerade so haben, und dann 4 Grad.

Claudia: Die Tage mit Schneebedeckung kann man sich auch noch anschauen, wenn man möchte.

Claudia: Und niederschlagsmäßig bedeutet das jetzt, ich sage es ganz platt, Regen statt Schnee.

Claudia: Willkommen in meiner Welt. Und natürlich auch im Winter hauptsächlich Regen statt Schnee.

Claudia: Und im Sommer weniger Niederschlag eigentlich, dafür aber häufiger Starkregenereignisse.

Claudia: Das habt ihr ja auch schon gemerkt und haben wir ja auch schon gesagt.

Claudia: Also Unwetter und definitiv weniger Schnee im Sommer auch in den Alpen.

Claudia: Die Schneedeckendauer, die sinkt natürlich auch. Also nicht nur ab wo haben

Claudia: wir eigentlich eine Schneedecke, sondern auch wie lang ist sie eigentlich da.

Claudia: Die sinkt natürlich auch. Bei 2 Grad Celsius global sind das 10 bis 15 Tage

Claudia: weniger Schnee in den Alpen. Und bei 4 sind das 60 bis 80 Tage weniger.

Florian: Da bleibt nicht mehr viel übrig.

Claudia: Ja, ich glaube, wir hatten ja schon mal gesagt, dass die Saisonlänge sich ein

Claudia: bisschen verkürzt. Und da gibt es eine Studie zum Thema, zum Skigebiet Obergurgel.

Florian: Obergurgel, ja, das gibt es.

Claudia: Obergurgel, ja. Also 2100 hat sich 80 Prozent verkürzt, Saisonlänge, ohne Kunstschnee.

Claudia: Also wenn ihr noch mit Kunstschnee wieder arbeiten wollt, aber da haben wir

Claudia: ja auch schon über die Probleme gesprochen. Das bedeutet natürlich so ein Teil,

Claudia: dass ich bisher auf so Winterbetrieb verlassen konnte.

Claudia: Also so Tourismus und Winterbetrieb muss sich in Zukunft wirtschaftlich ein bisschen umstellen.

Claudia: Das so zu den klimatischen Veränderungen, die jetzt eher physikalisch sind,

Claudia: wie hast du es so schön gesagt, ideologisch nicht so oft gesagt.

Claudia: Und dann gehen wir jetzt auf die Effekte, die das hat. Und da geht es eben um

Claudia: diese drei Teile, die ich genannt habe.

Claudia: Einmal Naturraum, dann den Versorgungs- und Wirtschaftsraum und dann den Lebensraum für die Menschen.

Claudia: Und das ist so das große Hauptkapitel hier.

Claudia: Also das ist wirklich unter Kapitel 7.4, das großen Raum einnimmt und da einzelne

Claudia: Aspekte durchspricht. Also zum Beispiel Naturraum.

Claudia: Das ist alles miteinander gekoppelt. Also du kannst den Naturraum quasi ja gar

Claudia: nicht von dem Versorgungsraum wirklich trennen.

Florian: Ja klar, das haben wir in der Folge über die Produktionssysteme klar diskutiert.

Claudia: Genau. Und da die Alpen so eine zentrale Rolle haben für die Wasserversorgung

Claudia: von Gesamtmitteleuropa,

Claudia: nicht nur Österreichs, sondern Gesamtmitteleuropa, das speist ja so viele Flüsse,

Claudia: Donau, Rhein, Po, sind die Auswirkungen, der Klimawandel auf den Naturraum hat

Claudia: und damit die Wasserversorgung natürlich auch relevant für alle anderen.

Claudia: Deswegen sollten sich ja alle auch dafür interessieren.

Claudia: So, was verändert sich denn so von der Natur her? Wir haben schon gesagt,

Claudia: Niederschlag verlagert sich saisonal.

Claudia: Das heißt, wir haben mehr im Winter, weniger im Sommer.

Claudia: Durch die Saisonveränderung und die Erwärmung jahreszeitlich verschieben sich

Claudia: die Hochwässer in den Winter. Sie werden kommen früher.

Claudia: Sie starten einfach früher. Das gleiche gilt übrigens auch für so typische Sachen

Claudia: wie eben niedriger Wasserstand in den Flüssen, die im Sommer ja kommt.

Claudia: Der ist ja auch sehr typisch. Der kommt auch früher, einfach weil es eben wärmer ist.

Claudia: Und das heißt, umso früher werden die Flüsse leider sehr niedrig und der Wasserstand sinkt.

Florian: Ja, tut er jetzt im Sommer auch. Also ich habe das jetzt gesehen,

Florian: der Fluss, der hier durch unsere Stadt fließt, den muss man schon suchen, aktuell.

Claudia: Ja, und ich meine, das ist eine ganz logische Konsequenz.

Claudia: Wenn die Gletscher zurückgehen, dann verschärfen sich im Sommer die Niedrigwasserphasen.

Claudia: Und es verringert ja den Wasserspeicher auch für spätere Monate.

Claudia: Grundsätzlich ist dann einfach der Anteil des Gletscherschmelzwassers am Abfluss

Claudia: geringer, weil da nicht so vieles aus abschmelzen kann.

Claudia: Das bedeutet übrigens auch natürlich, da kommen wir gleich auch nochmal zu,

Claudia: dass das bedeutet, dass man Permafrost natürlich auch zurückgehen hat.

Claudia: Was macht das übrigens, dass Gestein ein bisschen instabil wird und man mehr Felsstürze bekommt?

Claudia: Nicht so angenehm. Gleichzeitig gibt es so Sachen wie, also den Begriff kannte

Claudia: ich schon, aber ich wusste nicht, dass das jetzt auch tatsächlich in Österreich ein Thema ist.

Claudia: Rock Gletscher, also so Blockgletscher.

Florian: Okay, ja, ich bin jetzt kein Gletscher-Experte. Ich kenne die nur so Eis halt.

Florian: Das ist mein Wissen über Gletscher.

Florian: Also den Teils kenne ich nicht.

Claudia: Okay, Blockgletscher sind so Schutteis-Gemenge.

Florian: Okay.

Claudia: Die sich so infolge von so einem gefrorenen Kern, also wenn du so Permafrost

Claudia: hast, die sich so mischen mit Steinsbrocken und Steinen.

Florian: Also ein schmutziger Gletscher.

Claudia: Ja, nennen wir es schmutzigen Gletscher. Und die gibt es, die werden aber immer

Claudia: wichtiger, weil die halten länger durch.

Florian: Ah, okay. Ja klar, es ist weder steiner schmelzen schlecht. Oder schon,

Florian: aber da muss noch ein bisschen mehr passieren, klimatechnisch.

Claudia: Genau, also die haben einfach andere Bedingungen als nur einen Block aus Eis.

Claudia: Und die werden halt natürlich dann immer wichtiger für die österreichische Wasserversorgung,

Claudia: generell die Wasserversorgung in Europa.

Claudia: Die enthalten da auch schon viel Wasser, was sie zurückhalten können,

Claudia: aber die können nicht die kompletten Gletscher ersetzen.

Claudia: Und wenn man noch mal so ein paar Zahlen will, und ich finde das immer ganz,

Claudia: ganz gut, dass sie da so wirklich bei einzelnen Studien so aus einzelnen Sachen

Claudia: haben, dann steht da der Gletscher im Ötztal, der speist ja den Inn, habe ich gelernt.

Claudia: Und in 30 Jahren wird sein Beitrag im Sommer halt einfach so richtig,

Claudia: richtig gering sein an dem Wasser, das da einfach in den Inn reinfließt.

Florian: Das hat dann auch Auswirkungen auf die Donau, weil die eigentlich,

Florian: das ist ja wieder so eine alte typische Kontroverse, eigentlich ist die Donau

Florian: da innen, weil da, wo Donau zusammenfließen, ist der innen sehr viel größer als die Donau.

Claudia: Ach nein.

Florian: Ja.

Claudia: Oh, wie kontrovers.

Florian: Ja.

Claudia: Okay, das ist ja gemein. Wurde der innen dann quasi so um seinen Namen betrogen.

Claudia: Ja, so ungefähr. Ja, also Sie versuchen das hier natürlich alles abzugrenzen,

Claudia: deswegen ist jetzt hier quasi so das Ende zum Thema Hydrosphäre und Kryosphäre,

Claudia: also Wasser auf Schnee, Eis, Gletscher. Ich habe versucht, am Anfang das Kapitel

Claudia: dann so ein bisschen umzustellen, dass wir immer dann die Sachen zusammen behandeln können.

Claudia: Aber ich finde es ein bisschen schwierig, weil die schon sehr gut sind in dem, was sie machen.

Claudia: Ich kann das nur nochmal betonen, die haben einen roten Faden,

Claudia: das ist unglaublich. Deswegen gehen wir jetzt zur Biosphäre,

Claudia: über die wir ja auch schon einiges gesprochen haben.

Claudia: Und gerade die Alpen sind natürlich genau der Bereich, über den wir gesprochen

Claudia: haben, dass die Baumgrenze nach oben wandert, dass die Arten deswegen nach oben

Claudia: wandern, also Pflanzen und Tiere sich in die kühleren Lagen,

Claudia: Schutzraum nach oben ziehen und dass die Biodiversität leidet.

Claudia: Und das ist natürlich genau der Fokus. Alpen, genau das ist das Thema.

Claudia: Und es werden wahrscheinlich die kälteangepassten Arten jetzt dann nicht mehr

Claudia: so viele sein oder sich eben komplett nach oben zurückziehen.

Claudia: Und dann gibt es halt eben Konkurrenzarten, die besser für die Wärme geeignet

Claudia: sind, die das Ganze dann verdrängen oder übernehmen.

Claudia: Arme Schneehuhn, sage ich dazu noch.

Florian: Ich habe noch nie in meinem Leben einen Schneehuhn gesehen.

Florian: Zumindest nicht wissentlich.

Claudia: Also auf Bildern.

Florian: Ja gut, ja. Auf Bildern habe ich alles Mögliche gesehen. Das schaut ja unscheinbar aus.

Claudia: Ich habe das so im Kopf, dass es so ein bisschen aussieht wie eine sehr weiße Taube.

Florian: Ich wollte gerade sagen, ich würde es vermutlich, wenn ich es sehen würde,

Florian: irgendwo für eine Taube halten.

Claudia: Ja, und das Schneehuhn wird wahrscheinlich eben ein bisschen der Thermophilisierung

Claudia: zum Opfer fallen, also das Wärmelieben der Arten dann anfangen zu dominieren.

Florian: Dann kriegen wir wirklich Tauben in den Alpen.

Claudia: Gott, ja. Ja, ihr kriegt so ein Greening und dann importieren wir einfach die

Claudia: Tauben aus Deutschland zu euch, dann habt ihr so schöne Tauben,

Claudia: die sich mit dem Schneehuhn zusammentun.

Florian: Okay, gut von mir aus.

Claudia: Auch in den Alpen ganz klar, dass sich der Vegetationszeitraum verlängert.

Claudia: Also da kann natürlich dann über längere Zeit etwas wachsen.

Claudia: Das gehört zu dem Greening auch ein bisschen dazu.

Claudia: Und man sich überlegt, und das sagen sie auch noch mal, man bekommt wirklich

Claudia: diese Vergrünung, also Greening, in 77% der europäischen Alpen über der aktuellen

Claudia: Baumlinie passiert dieses Vergrünung der Alpen.

Claudia: Das war irgendwie schon so klar. Und jetzt habe ich mir einen Satz hervorgehoben,

Claudia: von dem ich gar nicht mehr weiß, warum ich mir den hervorgehoben habe.

Claudia: Ich lese den jetzt einfach mal vor. Vielleicht erschließt er sich für uns beide.

Claudia: Das ist ein Zitat aus dem Text. There is some debate regarding the extent and

Claudia: immediacy of the threat to high mountain species from climate change.

Florian: Ja, das ist ein interessanter Satz, weil Debatte in der Wissenschaft ist immer gut.

Claudia: Genau, weil tatsächlich einige Forschende sagen, dass die Topografie es ja ermöglicht,

Claudia: dass sie sich ja in Schatten, zum Beispiel also schattige Bereiche des Tals

Claudia: oder sowas zurückziehen oder des Berges zurückziehen und sich entsprechend in

Claudia: so Kälterefugien zurückziehen können oder nur so ein bisschen nach oben müssen oder gucken,

Claudia: dass sie halt nicht so in der Sonnenseite unterwegs sind.

Claudia: Und da ist dann tatsächlich eben noch nicht klar, funktioniert das?

Claudia: Oder funktioniert das nicht? Ist das ein theoretisches Konzept oder ist das

Claudia: tatsächlich eine praktische Sache, die passiert?

Claudia: Und was dann natürlich damit auch einhergeht, selbst wenn das passiert,

Claudia: ist natürlich, dass der Austausch zwischen diesen Kälterefugien ist ja dann nicht mehr gegeben.

Claudia: Also du hast ja dann so eine Isolierung von Populationen.

Florian: Wenn die alle irgendwo im Schatten von einem Stein hocken, dann,

Florian: ja, das weiß ich nicht, ja.

Claudia: Ich kenne das nur, das Konzept beim Thema Wildwechsel, also das über bestimmte Grüne Korridore.

Claudia: Exakt, genau. Und das würde da ja fehlen, wenn das tatsächlich so wirklich so

Claudia: kältere Refugien sind, die so isoliert sind.

Claudia: Das geht damit einher. Aber da ist quasi noch so ein Punkt, wo man jetzt noch

Claudia: nicht so genau weiß, was genau passiert mit diesen wirklich ganz weit oben lebenden Spezien.

Claudia: Das zum Thema Biosphäre.

Claudia: Jetzt gehen Sie rüber zu den Naturgefahren. Ich mache das nur ganz kurz.

Claudia: Weil wir das ja im Prinzip schon hatten, also auch in den Alpen verändern sich

Claudia: die Dinge, wie wir es schon kennen. Mehr Flusshochwasser, vor allem im Sommer.

Claudia: Mehr Starkregen bedeutet auch mehr, den Begriff kennen wir schon,

Claudia: pluviale Überschwemmung.

Claudia: Weil es nicht abfließen kann, sondern sich aufstaut, weil der Boden ist zu feucht

Claudia: oder der Boden ist versiedelt.

Claudia: Oder es ist einfach zu viel für die kurze Zeit und es kann nicht schnell genug sickern.

Claudia: Auch ein Punkt, der zu diesen pluvialen Überschwemmungen führt.

Claudia: Die Böden sind unterschiedlich.

Claudia: Gut im Wasser nach unten abführen.

Claudia: Und man will ja einerseits natürlich, dass eigentlich Wasser nicht total schnell

Claudia: nach unten wegsickert, sondern dass die Pflanzen noch was davon haben.

Claudia: Andererseits sollte es natürlich schnell genug versickern in solchen Situationen,

Claudia: dass es eben nicht zu Überschwemmungen kommt.

Claudia: Was damit einhergeht mit den Veränderungen dieser Naturkatastrophen ist,

Claudia: was ich jetzt schon gesagt habe, wenn die Gletscher und der Permafrost sich

Claudia: zurückziehen, wir haben mehr Instabilität in Form von Hangrutschen und Muren,

Claudia: weil wir haben nicht mehr das Eis, das das zusammenhält.

Claudia: Das wird alles instabil. Das sind ja alles darauf ausgelegt,

Claudia: dass da gefrorenes Wasser die Sachen zusammenhält.

Claudia: Es hat einen bestimmten Druck, der dann ausgeübt wird. Und wenn man den wegnimmt, dann passiert es.

Claudia: Und dann habe ich übrigens noch einen Begriff gelernt, den ich noch nicht kannte. Glof.

Florian: Glof.

Claudia: G-L-O-F. Glof. Glacial Lake Outburst Floods.

Florian: Okay, nee. Gut, das Wort erklärt sich dann, wenn man weiß, wo das Akronym steht.

Florian: Aber Glof habe ich auch in meinem Leben noch nicht gehört.

Claudia: Ich auch nicht Glof. Ja, Glofs ist die Überschrift von diesem Teilkapitel.

Claudia: Also wir haben die Freilegung von zuvor bedeckten Felsböden nach dem Gletscherrückgang,

Claudia: was dann eben die Hänge so entfestigt und dazu führt, dass eben so Steinschläge passieren können.

Claudia: Und Steinschläge können natürlich auch so ganze Felsstürze sein,

Claudia: also da kann ja viel auf einmal abgehen und ein Gloff entsteht quasi...

Claudia: Durch die Überflutung aufgrund von Felsstürzen in Seen können auch durch Dammbrüche

Claudia: entstehen, aber so ein richtiger Felssturz in See.

Florian: Fuff. Gletscherseeausbruch ist ein schöner deutscher Begriff dafür, lese ich gerade. Genau.

Claudia: Es geht tatsächlich ja darum, dass du hast diese Gletscherseen,

Claudia: die entstehen natürlich, wenn du Gletscher schmilzt.

Claudia: Die haben wir mehr, wir haben aber auch mehr Steinschläge und wir haben natürlich

Claudia: auch mehr Erosion und ähnliches. Und wenn die dann tatsächlich brechen,

Claudia: also zum Beispiel werden ja auch manche Seen tatsächlich zurückgehalten vom Gletscher selbst.

Claudia: Also das Eis ist noch da, es bildet sich obendrauf im Gletschersee und dann

Claudia: bricht aber vorne das Eis weg, das quasi das Wasser jetzt noch zurückgehalten

Claudia: hat und der Damm bricht quasi, der natürliche Damm in dem Fall natürlich.

Claudia: Ja, schlecht. Ja, definitiv.

Claudia: Wildfires sind auch ein Thema. Ich weiß gar nicht, ist das bisher überhaupt

Claudia: ein großes Thema in Österreich?

Florian: Waldbrände und Brände.

Claudia: Ja, Großflächenbrand.

Florian: Ja, natürlich. Also haben wir jetzt auch immer wieder mal, also jetzt in den

Florian: aktuellen Sommer zumindest bis zum Zeitpunkt der Aufnahme, der ist ja noch ein

Florian: bisschen früher als der Zeitpunkt der Veröffentlichung,

Florian: hatten wir ein paar kleinere, aber ich erinnere mich vor ein paar Jahren,

Florian: das müssen so zwei, drei Jahre gewesen sein, da hat hier so um die Ecke deutlich mehr gebrannt.

Florian: Da war größerer Brand, da so Semmering in der Gegend dort, was auch schon Alpen

Florian: sind. Also ja, das kommt schon vor bei uns.

Claudia: Ja, und bisher war es tatsächlich so, wird wahrscheinlich auch in Zukunft noch

Claudia: so bleiben, also dass die meisten entsprechenden Waldbrände ja hauptsächlich

Claudia: Menschen gemacht sind in Österreich. 85 Prozent.

Florian: Ja, ja, also die meisten Waldbrände sind, glaube ich, auf die eine oder andere

Florian: Art Menschen gemacht, weil natürlich schlägt der Blitz ein.

Florian: Das kann passieren. Von selbst fängt er jetzt nicht an zu brennen.

Florian: Da muss schon irgendwas passieren. Das kann entweder Blitzschlag sein oder halt,

Florian: ja, ich glaube, aktive Brandstiftungen.

Florian: Weiß ich jetzt nicht, ob das das der Hauptmotiv ist, sondern eher blöde Leute,

Florian: die irgendwo mit dem Motorrad, mit dem heißen Auspuff da rumstehen oder Kippe

Florian: wegschmeißen oder grillen oder sonst irgendwie Quatsch machen.

Claudia: Genau, grillen. Also Tourismus, Freizeitaktivitäten, solche Sachen sind so die Hauptursache.

Claudia: Und es wird natürlich auch einfach mehr Tage geben, die dieses typische Feuerwetter

Claudia: haben. Also die das ermöglichen in Zukunft.

Claudia: In Tirol wird sich tatsächlich das Ganze um mehr als 40 Tage erhöhen.

Claudia: Also im Jahr 2100 wird es 40 Tage mehr im Jahr geben, in denen es in Tirol wunderbar

Claudia: brennen könnte. Die Bedingungen da sind, dass das sich frei ausbreiten kann.

Claudia: Und ganz viele Gegenden, gerade in den Alpen, die bisher gar nicht Waldbrände

Claudia: ausgesetzt waren, weil, hallo, wir verschieben die Baumgrenze nach oben,

Claudia: die werden natürlich jetzt auch diesem Risiko ausgesetzt.

Claudia: Und andere, in denen das jetzt bisher auch noch nicht so der Fall war,

Claudia: die bekommen das auch. Aber es gibt noch keine so richtige Studie, die so...

Claudia: Ausschließlich nur auf den Alpenraum bezieht.

Florian: Ja, das ist interessant. Das hast du gesagt, das ändert sich.

Claudia: Ja, genau, das ändert sich. Da muss man jetzt mal hinschauen.

Claudia: Ja, und das wäre jetzt Natur, der Naturbereich. Also was bedeutet das für die Alpen als Naturraum?

Claudia: Und jetzt kommt der Bereich, ja, was bedeutet das jetzt für die Alpen,

Claudia: die uns ja mit Dingen versorgen?

Claudia: Also die Provider of Services, Goods and Livelihood.

Florian: Afrischie, teure Cocktails, schlechter Musik.

Claudia: Ich dachte mehr so an Land- und Forstwirtschaft, Energiegewinnung, aber auch Tourismus.

Claudia: Und da gibt es einige Sachen, die sich verändern. Es gibt natürlich auch,

Claudia: wie bei allem, viele Chancen für Anpassung und Transformation.

Claudia: Also natürlich für die Forstwirtschaft, wie wir das gerade gesagt haben,

Claudia: Waldbrände werden ein Thema sein, aber generell einfach höhere Temperaturen, häufigere Dürren.

Claudia: Die verändern natürlich die Baumartenverteilung und also die Zusammensetzung

Claudia: des Waldes einfach und wo befinden die sich.

Claudia: Wir bekommen auch in den Alpen das Thema Schädlingsbefall.

Claudia: Borkenkäfer mögen doch es auch in den Alpen dann sehr gerne.

Claudia: Die Sturmereignisse verändern natürlich auch einiges an den Bäumen.

Claudia: Das wird mehr umkippen können, einfach durch die höhere Sturmgefahr.

Claudia: Nährstoffmangel wird auch Thema für die Forstwirtschaft. Also die Bäume in den

Claudia: Alpen werden durch diesen Verschieben der Temperatur und der Nullgradgrenze

Claudia: von all diesen Dingen werden auch solche Themen relevant.

Claudia: Ja, und das ist natürlich ein bisschen problematisch, weil die Wälder natürlich

Claudia: diese Schutzfunktion haben gegen Lawinen und Steinschlag und Erosion.

Claudia: Und das wird diese Schutzfunktion des Waldes einfach massiv beeinträchtigen.

Claudia: Und gerade unterhalb von 1000 Metern, also in dem Bereich Alpen,

Claudia: der bis zu einem Kilometer Höhe geht.

Claudia: Also diese Schutzwälder oder diese Wälder, die diese Schutzfunktion haben,

Claudia: die sind ja verschiedene unregelmäßig gepflanzte Bäume aus verschiedenen Baumarten,

Claudia: die dadurch, dass sie eben so divers sind und so ungleich stehen.

Claudia: Ganz besonders gut eben solche Steinschläge aufhalten können,

Claudia: weil manche Bäume sind dicker, manche sind dünner.

Claudia: Aber so ein Mischwald, der komplett durchmischt ist, hat da so eine hohe Schutzfunktion.

Claudia: Und wenn die natürlich weniger werden oder sich verändern, fällt die weg.

Claudia: Was übrigens auch in den Alpen der Fall ist, so wie in allen anderen Bereichen

Claudia: auch, ist, dass natürlich dieser Abmilderungseffekt den Wälder haben.

Claudia: Also Wälder, die eben das CO2 aufnehmen, was ja wirklich auch nur temporär ist

Claudia: in den Alpen, weil die Erwärmungstrends einfach die Aufnahmekapazität der Wälder

Claudia: deutlich absenken werden.

Claudia: Auch durch die Veränderung der Baumzusammensetzung.

Claudia: So viel zur Forstwirtschaft in den Alpen.

Claudia: Landwirtschaft, gut, Landwirtschaft in den Alpen, da könnten jetzt so manche

Claudia: denken dann vielleicht so, hä, was soll denn da noch an Landwirtschaft gemacht werden?

Claudia: Aber Weideland ist auch Landwirtschaft eben, genau, gehört auch dazu.

Claudia: Ihr habt jetzt die tolle Chance, das finde ich auch sehr schön,

Claudia: ein Climate Change would allow a shift towards cropland.

Claudia: Also wollt ihr Landwirtschaft betreiben in Form von...

Claudia: Möchtet ihr Weizen anbauen? Aber das würde natürlich bedeuten,

Claudia: wenn man so sagt, ja, okay, man könnte jetzt anstatt Weideland,

Claudia: könnte man eben tatsächlich irgendwie, warte mal, Rüben anbauen.

Claudia: Keine Ahnung, ob das funktioniert. Aber könntet ihr machen?

Florian: Gerübten Alpenrüben.

Claudia: Hey, ich komme hier aus Düren. Wir fahren immer Rübenlaster rum.

Claudia: Deswegen dachte ich als erstes.

Claudia: Aber das bedeutet halt zum Beispiel, auch wenn ihr weniger Gras habt,

Claudia: werdet ihr natürlich ein bisschen weniger von der Milchproduktion abhängig.

Claudia: So, also von Milchprodukten generell.

Claudia: Wenn man aber das sagt, ja okay, wir machen vielleicht dann doch bei einigen

Claudia: jetzt Rüben, würde sich natürlich das auch diversifizieren, von welchen Produkten

Claudia: die Region abhängig ist.

Claudia: Aber das ist halt wirklich einer der Hauptpunkte.

Claudia: Es war bisher hauptsächlich oder dominant Weideland.

Claudia: Das wird sich wahrscheinlich in Zukunft ändern, weil Weideland natürlich auch

Claudia: schwierig zu erhalten ist.

Claudia: Ich gucke jetzt raus und sehe schon, dass bei hier ist wiesemäßig,

Claudia: ist hier nichts. Ist alles braun.

Florian: Das mögen die Tiere nicht so gern.

Claudia: Nee, ist nicht so gut zum Essen. Man kann natürlich auch durch technologische

Claudia: Veränderungen, also irgendwie Bewässerung und sowas kann man das ja auch irgendwie

Claudia: erhalten, aber vielleicht nicht in allen Ecken.

Claudia: Und das heißt, die landwirtschaftliche Zusammensetzung in den Alpen wird sich

Claudia: auf jeden Fall verändern. Energiemäßig?

Florian: Ja, da haben wir viel Wasserkraft in den Alpen.

Claudia: Ja, da gibt es viel Wasserkraft und es werden natürlich die Abflussmuster sich verändern.

Claudia: Frühere Schneepfelser, hatte ich ja schon gesagt, das wird auch die Stromerzeugung

Claudia: ein bisschen verändern.

Claudia: Also zum Beispiel die häufigeren Niedrigwasser im Sommer schränkt vielleicht

Claudia: ein bisschen die Stromerzeugung ein.

Claudia: Andere Energieformen werden aber dann natürlich auch relevant.

Claudia: Also das Potenzial für Photovoltaik steigt.

Florian: Können die Rüben bergrunterschmeißen über Turbinen.

Claudia: Ja, das stimmt. Mach das doch. Bord doch da oben Rüben an und dann macht ihr so Rübenstrom.

Florian: Ja, aber Photovoltaik, ja klar, in den Alpen. Ich meine, gut,

Florian: da muss man dann gucken, wie man es genau macht, wenn du jetzt alle Alpengipfel

Florian: mit Solarzellen vollplasterst.

Florian: Das ist ein bisschen schwierig vermutlich, dann wieder Konflikt mit Tourismus und so.

Florian: Aber prinzipiell, ja klar, da hast du dann vermutlich neue Möglichkeiten.

Claudia: Ja, ich meine, du hast höhere Strahlung auf den Höhenlagen. Also Photovoltaik,

Claudia: hey, schon eine gute Idee.

Claudia: Windkraft hingegen ist sehr standortspezifisch, wo man das vielleicht aufstellen

Claudia: kann und auch wieder kritisch mit Menschen und will man das wirklich. Aber die,

Claudia: Alpen beinhalten das größte Potenzial für Windkraft in Österreich.

Florian: Ja, und wie wir in der vorletzten, nee, nicht vorletzten, das ist eine der letzten

Florian: Folgen, wo es um Energie und Städte ging, glaube ich, oder das Versorgungssystem

Florian: und Energie ging, wie wir da erfahren haben,

Florian: Westösterreich, da wo die meisten Alpen sind, ist nicht unbedingt das Land,

Florian: wo wir bis jetzt in Österreich sehr viele Windräder aufgestellt haben.

Florian: Nicht aus physikalischen Gründen, wie du gerade gesagt hast,

Florian: sondern eher aus gesellschaftlichen, politischen Gründen.

Claudia: Exakt. Ja, und da muss man sich dann halt natürlich so ein bisschen überlegen,

Claudia: Was macht man denn damit, wenn man die Möglichkeit der Wasserkraft abnimmt in

Claudia: bestimmten Zeiten im Jahr?

Claudia: Müssen wir dann vielleicht doch

Claudia: das machen, auch wenn wir das jetzt nicht ästhetisch finden und ähnliches.

Claudia: Also auch rein aus pragmatischen Gründen. Nicht nur für, wir würden gerne Emissionen

Claudia: reduzieren, weil das ist ja bei Wasserkraft gar nicht der Fall.

Claudia: Also es sind ja alles grüne Technologien.

Florian: Dem ästhetischen Wert ändert sich auch, wenn man bestellt auf jeden Berg riesige

Florian: Kreuze rauf. Da können wir auch Windräder raufstellen. Ich meine,

Florian: das kann man kombinieren.

Florian: Gibt es aber kein Gipfelkreuzer, Gipfelwindrad. Fertig.

Claudia: Gipfelwindrad, ja. Wenn du ein Windrad anhältst, dann hat es nur drei. Na ja, okay, gut.

Claudia: Also für diese Energiewirtschaft, da gibt es Potenzial, Dinge zu verändern.

Claudia: Aber Wasserkraft hat durchaus das Problem einfach durch die abschmelzenden Gletscher.

Claudia: Da wird es ein Problem geben.

Claudia: Es gibt aber viel Auswahlmöglichkeiten tatsächlich auch für Photovoltaik und

Claudia: auch Windkraft, wenn man möchte. Da habt ihr eigentlich dann einen guten Standpunkt.

Claudia: Ja, Tourismus muss ich glaube ich nicht mehr so viel zu sagen.

Claudia: Verkürzte Skisaison, plötzlich gibt es Kunstschnee.

Claudia: Das wird schon wirtschaftliche Einbußen bringen, wenn man da jetzt nicht reagiert.

Claudia: Also Wintertourismus mäßig auf jeden Fall. Also der klassischen Wintertourismus,

Claudia: was natürlich Konsequenzen in jeder Form hat.

Claudia: Also von steigender Arbeitslosigkeit und keine Saisonarbeit mehr. Das,

Claudia: Also das wird es einfach geben. Sommer und ganz Jahrestourismus hingegen könnte

Claudia: man dann eben zum Ausgleich nutzen. Also die profitieren jetzt eher davon.

Claudia: Hitze in den Städten, wer will das schon haben, also gehen wir doch lieber.

Florian: Macht was so wie früher, fährt man auf Sommerfrische in Simmering oder sonst wo in die Alpen.

Claudia: Genau, wandern, klettern, Radfahren, was möchte man gerne tun.

Claudia: Also das ist auf jeden Fall Potenzial. Natürlich, seit Referenz nochmal auf

Claudia: vorhin Naturgefahren durch Steinschlag und gefährdete Infrastruktur dadurch ist dann gegeben.

Claudia: Was übrigens dann auch noch ganz interessant war für mich, war ganz Jahrestourismus,

Claudia: dass tatsächlich so Wanderwege und Ausbau von Wanderwegen, Pflege von Wanderwegen

Claudia: und sowas ganz stark auf diesen ehrenamtlichen Strukturen beruht.

Florian: Genau, das ist der Alpenverein und so, das wird alles zum großen Teil ehrenamtlich gemacht, das stimmt.

Claudia: Exakt und die werden dann ihre Grenzen stoßen, sagen die da und man muss da

Claudia: definitiv finanziell supporten und man muss da mehr reinstecken jetzt.

Florian: Genau, da sind wir dann auch wieder bei einer Folge von früher,

Florian: wo wir über Arbeit und den Unterschied zwischen bezahlter Arbeit und Kehrarbeit,

Florian: Ehrenamt gesprochen haben und wie das alles mit dem Klima zu tun hat.

Florian: Also die Verknüpfungen gibt es.

Claudia: Ja, definitiv. Ja, und das bedeutet natürlich, also all diese Sachen,

Claudia: also dass man jetzt dann eben Sommertourismus hat, dass man auf andere Arten

Claudia: von Tourismus setzt und dass man Naturgefahren dabei hat, bedeutet natürlich,

Claudia: dass man bestimmte Sachen irgendwie tun muss.

Claudia: Also man will vielleicht andere Gebäude bauen, andere Infrastruktur bauen,

Claudia: Gebäude vielleicht absichern für bestimmte Gefahren. Übrigens gibt es da zwischendrin

Claudia: so eine Abmilderungsmaßnahme, die die Deutsche Bahn beinhaltet.

Claudia: Da musste ich ein bisschen lachen. Also ich wusste das natürlich,

Claudia: aber da ging es um die, dass der Deutsche Bahn aufgehört hat,

Claudia: die Nachtzüge zu machen, irgendwie 2016 oder so und das dann eure ÖBB übernommen hat,

Claudia: zumindest Teile, nicht alles. Und das hat...

Claudia: Der ÖBB hat offensichtlich ganz gut getan.

Florian: Ja, die haben da sehr, sehr viel gemacht und haben auch ihre Nachtlinien ausgebaut

Florian: so sehr, dass jetzt, glaube ich, die deutsche Bahn auch wieder zurück will.

Florian: Also ich bin früher oft, wie ich noch in Deutschland gewohnt habe,

Florian: oft Nachtzug gefahren zwischen Deutschland und Österreich.

Florian: Und wenn ich so renken müsste, die besten Nachtzüge, das waren die tschechischen

Florian: übrigens, da bin ich am liebsten mitgefahren, die da über Prag durchgefahren sind nach Österreich.

Florian: Die zweitbesten, das war tatsächlich die ÖBB.

Florian: Ja, mit den deutschen Nachtzügen bin ich am wenigsten gern gefahren damals.

Florian: Aber da passiert einiges auf dem Nachtzugsektor, was sehr, sehr gut ist.

Claudia: Ja, das ist so eine super Maßnahme, um Flieberwandel abzumildern und trotzdem

Claudia: den Tourismus zu erhalten und Sommertourismus zu fördern.

Claudia: Also solche infrastrukturfördernden Veränderungen, bessere Nachtzüge.

Claudia: Was übrigens auch noch erwähnt wird, sind, dass man es natürlich auch versuchen

Claudia: kann, ein bisschen in die Richtung zu gehen, dass die Leute länger bleiben.

Claudia: Ja, das hast du auch schon.

Florian: Ja.

Claudia: Also, dass nicht so viel die An- und Abreisen quasi erstens die Straßen,

Claudia: den begrenzten Raum auf den Straßen oder den Schienen blockieren,

Claudia: sondern auch, dass wir weniger reisend sind.

Claudia: Also nicht irgendwie drei Wochenenden, sondern vielleicht einmal eine Woche.

Claudia: Das sind auch so Maßnahmen, die helfen können. Aber es gibt natürlich einfach

Claudia: viel, gerade in dem Alpenrecht, der da eine sehr große Verwundbarkeit einfach hat.

Claudia: Also zum Beispiel gibt es offensichtlich ja auch sehr, sehr viele Familienbetriebe,

Claudia: die einfach sehr stark von diesem Betrieb abhängen.

Claudia: Und die sich umstellen zu lassen,

Claudia: die haben natürlich nicht das hohe Großkapital, um das so einfach zu tun.

Claudia: Für die ist das schon eine Hürde. Die brauchen auch wieder Support und die brauchen

Claudia: Alternativen, wie man das gut umstellen kann.

Claudia: Vielleicht auch Alternativen außerhalb von Tourismus. Vielen Dank.

Claudia: Muss man sich eben ansehen. Und im Moment ist es leider noch nicht so,

Claudia: dass der Sommertourismus und die Einnahmen von dort das irgendwie kompensieren,

Claudia: was im Moment an Verlust im Winter gefahren wird. Und in Zukunft wird es nicht besser.

Claudia: Ja, und ich meine, das spielt jetzt quasi wieder direkt rein in den letzten,

Claudia: also diesen dritten Teil mit den Alpen als Lebensraum für Menschen.

Claudia: Für Gemeinschaften, weil da eben sehr viele Herausforderungen sind,

Claudia: die eben durch die Unsicherheit im Tourismus kommen, durch die steigende Natur

Claudia: Gefahren, durch die verändernde Natur

Claudia: und Temperaturen, wo man sehr viel Resilienzbildung eigentlich braucht.

Claudia: Also viele Regionen leiden ja auch einfach grundsätzlich unter Abwanderung.

Claudia: Also ich meine, das ist natürlich hauptsächlich durch irgendwie so sozioökonomische Faktoren getrieben.

Claudia: Aber trotzdem macht das natürlich, dass die Einwohnernzahl so weit runter geht.

Claudia: Dann bedeutet das natürlich auch, dass es mehr Immobilien für Feriensachen gäbe,

Claudia: die wieder saisonbedingt Leute hinzubringen, aber auch nicht.

Claudia: Die müssen anreisen und abreisen. Die lokale Infrastruktur und die sozialen

Claudia: Netze, die sozialen Netzwerke verändern sich dadurch ja auch.

Claudia: Also eine eher starkere Verletzbarkeit, noch weniger Menschen,

Claudia: die da dauerhaft sind. Ich kenne da nur aus deutscher Perspektive Sylt.

Florian: Ja, ja, okay.

Claudia: Da gibt es einfach in der Saison so viele Leute, wie du vorhin gesagt hast.

Claudia: Und im Winter ist die Grundversorgung nicht mehr mehr gesichert für die Leute,

Claudia: die dort das ganze Jahr leben. Es ist kein Arzt mehr.

Florian: Wir haben genau solche Orte wie Sylt auch in Österreich.

Claudia: Da gibt es jetzt noch keine Belege dafür, dass da irgendwie diese Veränderungen,

Claudia: diese demografischen Veränderungen irgendwie wirklich mit dem Klimawandel zusammenhängen in den Alpen.

Claudia: Aber sie verändern sich eben doch und es bringt eine bestimmte Verwundbarkeit

Claudia: rein. Ist natürlich auch regional unterschiedlich.

Claudia: Also die, wieder die in den Alpen, in den Flusszielein, in den sich konzentrierenden

Claudia: Städte oder Dörfer, die nehmen eher zu und diese Einzelhäuschen,

Claudia: kleiner, mini, verstreuten Sachen werden eben weniger.

Claudia: Das hat nicht direkt was mit dem Klimawandel zu tun, aber natürlich verändert

Claudia: es die Verbundbarkeit von Menschen.

Claudia: Wenn es ein Hochwasser gibt, genau in dem Gebiet, das jetzt gerade richtig heftig

Claudia: bewohnt wird, sind eben mehr Menschen davon betroffen.

Claudia: Das steckt einfach irgendwie so ein bisschen mit da drin.

Claudia: Ja, und über die Mobilität und Infrastruktur für Mobilität haben wir ja auch schon gesprochen.

Claudia: Und das ist natürlich in den Alpen ein großes Thema. Es überlappen sich übrigens

Claudia: auch tatsächlich so die täglichen Pendelsachen für die lokale Bevölkerung,

Claudia: die irgendwie arbeiten fährt.

Claudia: Die touristischen Sachen mit

Claudia: dem Transport, der tatsächlich ja Güter transportiert. Also Lebensmittel.

Florian: Ja klar, das muss ja alles da durch.

Claudia: Alles wirklich, genau. Das überlagert sich natürlich total krass und durch die

Claudia: topografischen Bedingungen und die Täler und so weiter gibt es nicht viele Alternativen.

Claudia: Also teilweise gibt es auch eine starke Abhängigkeit vom Auto,

Claudia: also in wirklich abgelegenen Regionen, was übrigens nochmal mehr auch für den

Claudia: Tourismus relevant ist.

Claudia: Also die abgelegenen Regionen, die werden ja gerne angefahren touristisch und

Claudia: da ist halt fast alles mit dem Auto.

Claudia: Das ist schon problematisch. Also du kannst gar nicht alles auf den Zug umlegen.

Florian: Ja klar, Schienen durch die Alpen bauen, ist auch nicht einfach.

Claudia: Eben, genau, also du kannst dann so viel nicht unbedingt, das heißt,

Claudia: du hast eine starke Abhängigkeit vom Auto, das heißt, dort ist es umso wichtiger,

Claudia: auf Elektrifizierung von Autos zu setzen,

Claudia: weil du kannst es an vielen Stellen nicht abschaffen, weil das einfach die topografische

Claudia: Gegebenheit erfordert und um weiterhin die Mobilität zu erhalten und die Leute

Claudia: tatsächlich irgendwie auch in der Region zu halten,

Claudia: damit sie zur Arbeit kommen, brauchst du Autos und dann musst du total stark

Claudia: auf Elektrifizierung setzen.

Claudia: Das ist einer dieser Punkte, wo Leute immer sagen, alle umsteigen auf die Öffis.

Claudia: Nee, also überall, also Alpen jetzt wirklich nicht. Also es ist wirklich eine

Claudia: schwierige Situation, geht nicht.

Claudia: Also das ist nochmal so ein bisschen relevant. Was natürlich auch jetzt dazu

Claudia: kommt, das ist ein Spezifikum in den Alpen, Schäden durch Temperaturen.

Claudia: Da wurden jetzt Straßen gebaut mit Blick auf, sie müssen viel Kälte aushalten. Jetzt kommt da Wärme.

Claudia: Teilweise sogar Hitze. Darauf ist der Teer nicht ausgelegt. Die Schienen auch

Claudia: nicht. Also das ist schon durchaus ein Problem.

Claudia: Hier gibt es zum Beispiel in der Region durchaus Asphaltstraßen,

Claudia: die besonders gut sind, um Wasser durchzulassen. Also ich meine,

Claudia: Asphalt ist immer noch Shit.

Claudia: Aber es gibt Asphaltstraßen, die besser sind, das Wasser abzuführen zu den Seiten und so.

Claudia: Darauf wurde ja auch nicht geachtet beim Bau. Das heißt, man muss diese Infrastrukturen

Claudia: jetzt auch an die Sachen anpassen, damit sich der Teer nicht wählt im Sommer.

Florian: Ja, das war auch schlecht.

Claudia: Keine Ausweisrouten. Wenn das passiert, haben die Leute wirklich ein Problem

Claudia: und der Tourismus hat ein Problem und die Lebensgrundlage da hat ein Problem.

Claudia: Also du kannst einiges auf die Schiene verlagern, wo es geht, macht das.

Claudia: Aber öffentliche Verkehrsmittel in Form von Bussen oder Mitfahrgelegenheiten,

Claudia: die sollte man eher auch einsetzen und die muss man auch einsetzen. Gut, das dazu.

Claudia: Und jetzt gab es noch so ein ganzes Kapitel, das will ich jetzt nicht im Detail anschauen.

Claudia: Da ging es um gezielte Anpassungsstrategien für die Alpenregionen,

Claudia: die aber alle, also das fasst es quasi nochmal zusammen, die aber alle schon

Claudia: in dem Vorher natürlich irgendwie drinstecken.

Claudia: Hier ging es dann zum Beispiel nochmal darum, dass man sagt,

Claudia: ja, all diese Naturkatastrophen, die passieren, man braucht ein besseres Monitoring dafür.

Claudia: Lückenlos, damit man auch bessere Frühwarnsysteme haben kann.

Florian: Das auf jeden Fall, ja. Frühwarn ist immer gut.

Claudia: Das ist total relevant, um sich darauf vorbereiten zu können,

Claudia: um Menschenleben zu schützen.

Claudia: Aber sie gehen natürlich nochmal auf all die verschiedenen Risiken ein,

Claudia: aber die Quintessenz ist monitoren, Vorhersagen, Frühwarnung,

Claudia: Risikobewertung und Maßnahmenplanen.

Claudia: Habt Maßnahmenpläne in den Schubladen, die ihr kennt.

Claudia: Dann gibt es auch noch so einen Teil zum Thema Transformation,

Claudia: also das neue Wirtschaftsmodelle braucht, neue räumliche Planung und solche

Claudia: Aspekte, also nicht mehr so sehr vom Skitourismus Abhängigkeit haben,

Claudia: sondern Diversifizierung.

Claudia: Aber das Thema Transformation kommt auch nochmal in der nächsten Folge,

Claudia: deswegen dazu nicht so viel.

Claudia: Entsprechende andere Maßnahmen, die sagen so an sowas wie naturbasierte Lösungen,

Claudia: also Lawinenschutz durch Wälder, die aufgeforstet werden und erhalten werden,

Claudia: ist deutlich günstiger als andere Alternativen.

Claudia: Also man kann da ja auch andere Lawinenschütze anbringen, aber die sind auch nicht so hübsch.

Claudia: Oder auch Hochwasserschutz durch eben Ausgleichsflächen und besondere Bepflanzung.

Claudia: Also solche Sachen sind super gut für die Alpen.

Claudia: Ja, und dann gibt es natürlich auch so nicht strukturelle Maßnahmen,

Claudia: die Bewusstseinsarbeit für Notfallmaßnahmen oder Versicherungen,

Claudia: die man den Leuten aber auch anbieten muss.

Florian: Hilft nichts, wenn man nur sagt, wir könnten das machen, sondern man muss es

Florian: auch machen. Hatten wir bei der Politik am letzten Mal auch. Exakt.

Claudia: Dann kommen Sie quasi zum Fazit und ich komme auch zum Fazit.

Claudia: Also die Alpen sind schon besonders vom Klimawandel betroffen.

Claudia: Dadurch, dass aber eben Österreich zu sehr großen Teilen Alpen ist,

Claudia: doppelt sich natürlich viel.

Claudia: Und es gibt, wie du so schön gesagt hast, was beeinflusst denn jetzt was?

Claudia: Österreich, die Alpen oder die Alpen Österreich? Deswegen hat sich da für mich auch viel...

Claudia: Einfach nochmal zusammengetragen von dem, was wir schon hatten.

Claudia: Aber man muss regional wirklich dort differenzieren, weil die Täler sind unterschiedlich.

Claudia: Die Orientierung der Täler Nord, Süd, West, Ost sind unterschiedlich.

Claudia: Oder um es kurz zu sagen, so Ost-Tirol ist nicht das Montafon oder so.

Claudia: Genau, da gibt es Unterschiede. Man muss aber super frühzeitig handeln.

Claudia: Also gerade diese ganzen infrastrukturellen Maßnahmen, andere Straßen,

Claudia: andere Gebäude, Schutzmaßnahmen, die muss man früh starten, jetzt starten am besten.

Claudia: Die ehrenamtlichen NGOs, die diese touristischen Sachen pflegen,

Claudia: frühzeitig supporten, um später die hohen Kosten zu vermeiden.

Claudia: Und beenden würde ich die Folge mit dem Hinweis, dass es eine Tabelle gibt,

Claudia: die ich jetzt nicht durchsprechen will, weil die ist detailliert und voll.

Claudia: Aber Tabelle 7.1, da wird nämlich aufgelistet, was zu vermeiden ist,

Claudia: was zu verändern ist und was zu verbessern ist.

Claudia: Und wir hatten das jetzt alles schon, habe ich alles verstreut,

Claudia: ist hier in der Folge mit drin. Aber wenn man das mal so ganz konkret auf so

Claudia: einem kleinen Zettel haben will, dann geht man Tabelle 7.1 und sagt,

Claudia: aha, das sollten wir also nicht machen.

Claudia: So, das wollte ich noch mitgeben. Und damit endet Folge zu den Alpen.

Florian: Interessant. Ich bin Österreicher, ich kenne die Alpen, ich war in den Alpen.

Florian: Ich habe natürlich durch die österreichischen Medien immer wieder Informationen über die Alpen.

Florian: Aber es war interessant, auch mal aus Klimasicht die Alpen kennenzulernen und

Florian: vor allem auch die entsprechende Aufarbeitung in so einem Kapitel.

Florian: Ich meine, da hat man einmal wirklich eine große Übersicht über alles,

Florian: aber ich habe jetzt nicht das Gefühl gehabt, dass irgendwas fundamental nicht

Florian: angesprochen wurde in den Alpen.

Florian: Das heißt, ich fand das ein sehr schönes, zusammenfassendes Kapitel.

Florian: Ich habe viel gelernt, auch wenn ich aus einem Alpenland oder dem Alpenland,

Florian: wie wir gelernt haben, stamme.

Claudia: Ja, und ich finde es auch wirklich, wie gesagt, super, dass es halt dieses Kapitel einfach gibt.

Claudia: Wie bei all diesen Berichten, Sachen doppeln sich, aber wenn man sich explizit

Claudia: für die Alpen interessiert, ist das Kapitel einfach die Quintessenz.

Claudia: So, dann nimmst du dir nur das und du hast alles drin, was du brauchst.

Florian: Schaut euch das gerne an, wenn ihr wollt, weil das gibt.

Florian: Öffentlich zugänglich für alle, die es gerne sehen wollen und lesen wollen und

Florian: natürlich, wir verlinken es in den Show Notes, genauso wie die Tabellen und

Florian: Bilder und alles, was wir besprochen haben in diesem vorletzten Kapitel des