DK146: Wie wir als Individuen eine klimafreundliche Gesellschaft formen können

Shownotes

DK146: Wie wir als Individuen eine klimafreundliche Gesellschaft formen können

Und: Wann kommt der soziale Kipppunkt?

"Das Klima”, der Podcast zur Wissenschaft hinter der Krise. Wir lesen und erklären den aktuellen Österreichischen Sachstandsbericht zum Klimawandel.

In Folge 146 geht es um das, was wir tun können, um der Klimakrise sinnvoll zu begegnen. Wir schauen uns das fünfte Kapitel des Sachstandsbericht an, in dem es um die Wechselwirkung zwischen individuellen Entscheidungen und einer gesellschaftlichen Transformation geht. Und da lässt sich überraschend viel machen!

Wer den Podcast unterstützen will, kann das gerne tun: https://steadyhq.com/de/dasklima/ und https://www.paypal.me/florianfreistetter.

Hier ist der Link zum fünften Kapitel des Sachstandsberichts.

Vom individuellen Verhalten zum gesellschaftlichen Wandel

Ein zentrales Thema des fünften Kapitel des Sachstandsberichts ist die Wechselwirkung zwischen individuellen Entscheidungen und strukturellen Rahmenbedingungen. Einzelpersonen treffen Entscheidungen nicht isoliert, sondern eingebettet in soziale, kulturelle und infrastrukturelle Kontexte. Das Kapitel verwendet zwei zentrale Modelle:

- COM-B-Modell: Betrachtet Fähigkeiten (Capabilities), Möglichkeiten (Opportunities) und Motivation (Motivation) als Einflussfaktoren für Verhaltensänderungen.

- Soziale Kipppunkte: Beschreiben, wie neue Praktiken durch kollektives Handeln und soziale Normveränderungen in die Breite wirken können.

Wohlbefinden und Klimaschutz

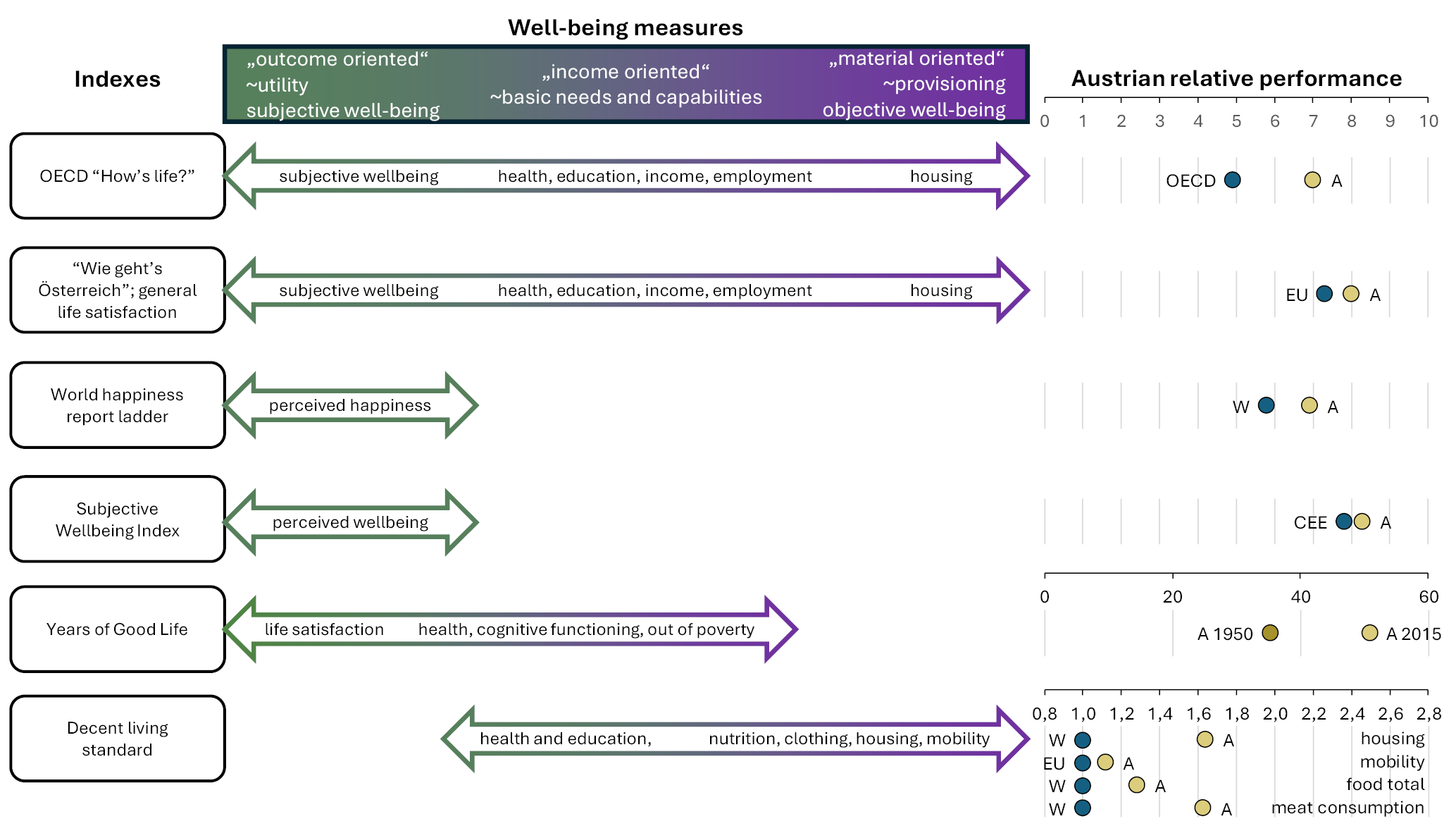

Wie hängt unser individuelles Wohlbefinden mit klimafreundlichem Verhalten zusammen. In der Abbildung 5.1 werden verschiedene Indikatoren für Wohlbefinden verglichen, darunter der OECD-Index „House Life“ und der „World Happiness Report“.

Österreich schneidet im internationalen Vergleich in allen Bereichen überdurchschnittlich gut ab. Gleichzeitig wird betont, dass sich Wohlbefinden durchaus steigern lässt, ohne die Klimakrise zu verschärfen – etwa durch gemeinschaftliche Wohnformen, reduzierte Wohnflächen oder aktiven Klimaschutz. Tatsächlich kann ein Engagement für den Klimaschutz das subjektive Wohlbefinden sogar erhöhen. Ungleichheiten und Energiearmut Obwohl Österreich insgesamt gut aufgestellt ist, bestehen weiterhin soziale Ungleichheiten, insbesondere im Bereich der Energiearmut. Menschen mit niedrigerem Einkommen, Alleinerziehende oder Personen mit Migrationshintergrund sind besonders anfällig. Der Bericht mahnt, dass die Energiewende auch Verteilungsfragen berücksichtigen muss, um niemanden zurückzulassen. Einfluss von Lebensstil und Konsum Verhaltensänderungen entstehen nicht allein durch Wissen. Vielmehr braucht es unterstützende Strukturen, positive soziale Rückmeldung und neue soziale Normen. Faktoren wie der „Present Bias“ (Gegenwartspräferenz) oder Verlustängste beeinflussen unsere Entscheidungen. Auch Nudging-Maßnahmen wie voreingestellte Eco-Programme können helfen, klimafreundliches Verhalten zu fördern – vorausgesetzt, sie sind transparent und ethisch vertretbar. Kollektives Handeln: Wie gemeinsames Engagement entsteht

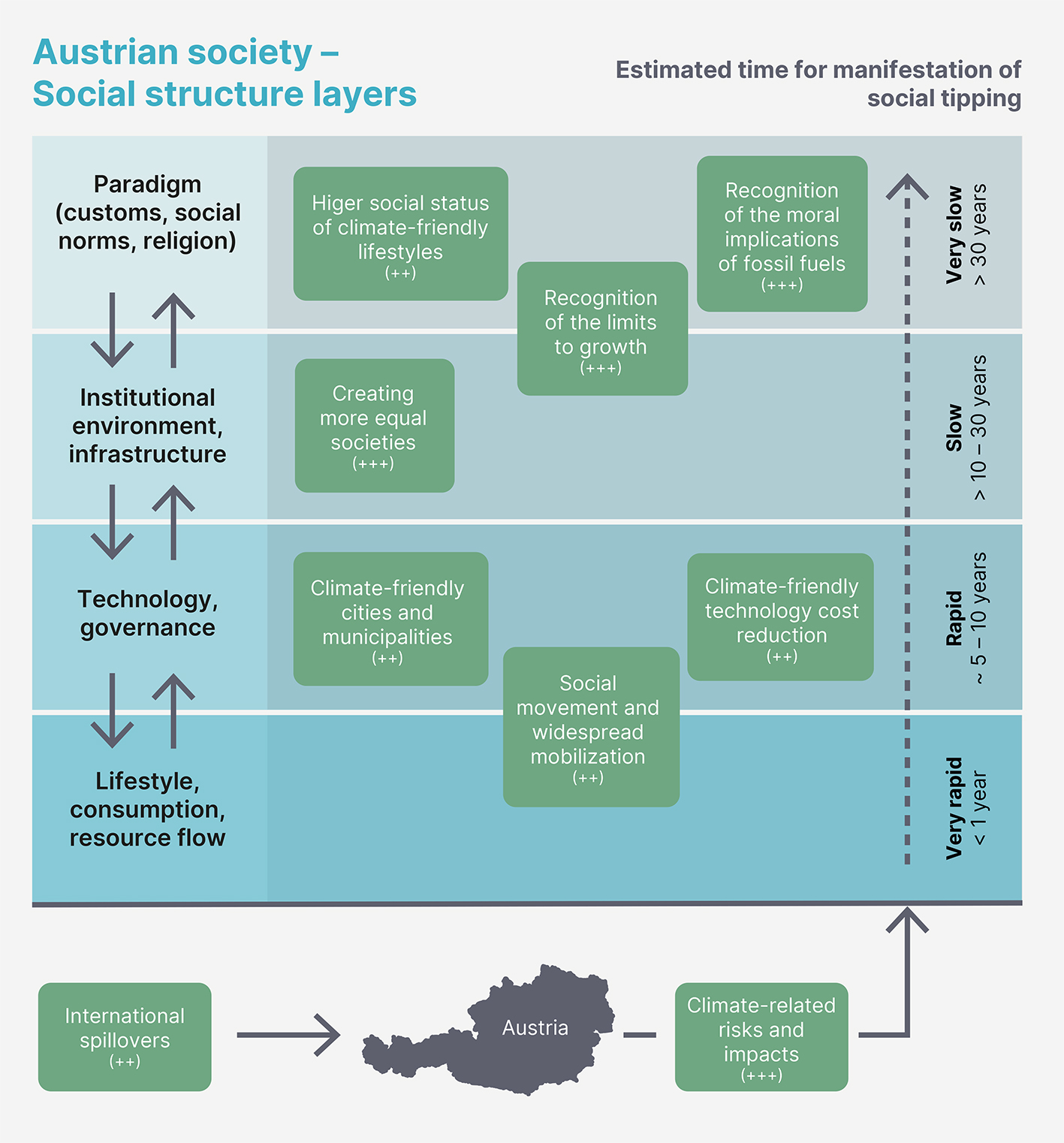

In Abbildung 5.4 wird der Weg kollektiven Handelns dargestellt – von der Entstehung über Organisation bis hin zum transformativen Einfluss.

Förderliche Faktoren wie Vertrauen, Umweltbewusstsein und Bildung stehen hemmenden wie fehlenden Ressourcen oder Unsicherheit gegenüber. Maßnahmen wie inklusive Projektgestaltung und transparente Kommunikation stärken kollektive Prozesse. Organisationen als Agenten des Wandels Organisationen – von Unternehmen über Hochschulen bis zu NGOs – können als Agents of Change wirken. In Österreich übernehmen viele bereits Verantwortung. Der Bericht hält jedoch fest: Nur 46 % der großen österreichischen Firmen veröffentlichen Nachhaltigkeitsberichte. Und dabei gilt: Nicht-Handeln verursacht jährlich einen geschätzten Schaden von 2,5 bis 5,2 Milliarden Euro bis 2030.

Energiegemeinschaften als Baustein der Transformation

Ein ausführlicher Abschnitt widmet sich Energiegemeinschaften, bei denen Bürger*innen gemeinsam Strom erzeugen und nutzen. Trotz hoher bürokratischer Einstiegshürden bergen diese Modelle enormes Potenzial. Der Bericht unterscheidet zwischen *Citizen Energy Communities* und Renewable Energy Communities und betont die Notwendigkeit besserer Informations- und Unterstützungsstrukturen.

Circular und Sharing Economy: Beispiele aus Österreich

Sehr interessant ist Tabelle 5.1, die das Avoid-Shift-Improve-Framework auf zehn Strategien zur Ressourcenschonung anwendet – von „Refuse“ bis „Recover“ und anhand praktischer Beispiele illustriert. Darunter finden sich Plattformen wie Zero Waste Austria, unverschwendet.at, Vinted.at oder Refurbed.at.

Risiken und Rebound-Effekte

Das Kapitel thematisiert auch mögliche Rebound-Effekte, z. B. wenn eingesparte Kosten durch nachhaltigen Konsum für emissionsintensive Aktivitäten verwendet werden. Auch der Einsatz von KI, Big Data und IoT wird ambivalent betrachtet – einerseits effizient, andererseits energieintensiv oder datenschutzproblematisch.

Soziale Kipppunkte und Paradigmenwechsel

Die Abbildung 5.6 zeigt verschiedene Ebenen gesellschaftlicher Veränderung – von individuellen Lebensstilentscheidungen (sehr schnell veränderbar) bis zu kulturellen Paradigmen (sehr langsam veränderbar). Der Bericht betont die Wirkung von sozialen Bewegungen und breiter Mobilisierung auf politische und technologische Entwicklungen.

Soziale Gerechtigkeit und politische Akzeptanz

Der Bericht verfolgt einen pragmatischen Ansatz: Nicht was sollte getan werden, sondern was kann getan werden – und wie. Verteilungsgerechtigkeit bedeutet dabei, dass Kosten,

Transparenz-Hinweis

Die Podcastfolgen zum Zweiten Österreichischen Sachstandsbericht zum Klimawandel sind in Zusammenarbeit mit dem Koordinationsteam des AAR2 entstanden und wurde vom Klima- und Energiefonds finanziell unterstützt.

Live Shows

Tickets für die Sternengeschichten Live Tour 2025 von Florian gibt es unter sternengeschichten.live.

Soziale Gerechtigkeit und politische Akzeptanz

Der Bericht verfolgt einen pragmatischen Ansatz: Nicht was sollte getan werden, sondern was kann getan werden – und wie. Verteilungsgerechtigkeit bedeutet dabei, dass Kosten,

Transparenz-Hinweis

Die Podcastfolgen zum Zweiten Österreichischen Sachstandsbericht zum Klimawandel sind in Zusammenarbeit mit dem Koordinationsteam des AAR2 entstanden und wurde vom Klima- und Energiefonds finanziell unterstützt.

Live Shows

Tickets für die Sternengeschichten Live Tour 2025 von Florian gibt es unter sternengeschichten.live.

Werbung und Unterstützung

Ein kleiner Hinweis: In “Das Klima” gibt es keine Werbung. Wenn ihr Werbung hört, dann liegt das nicht an uns; dann hat jemand unerlaubt und ohne unser Wissen den Podcast-Feed kopiert und Werbung eingefügt. Wir machen keine Werbung - aber man kann uns gerne was spenden, geht auch bei PayPal.

Kontakt und weitere Projekte

Wenn ihr Fragen oder Feedback habt, dann schickt uns einfach eine Email an podcast@dasklima.fm. Alle Folgen und alle Shownotes findet ihr unter https://dasklima.fm.

Florian könnt ihr in seinem Podcast “Sternengeschichten” zuhören, zum Beispiel hier: https://sternengeschichten.podigee.io/ oder bei Spotify - und überall sonst wo es Podcasts gibt. Außerdem ist er auch noch regelmäßig im Science Busters Podcast und bei WRINT Wissenschaft”-Podcast zu hören (den es ebenfalls bei Spotify gibt). Mit der Astronomin Ruth Grützbauch veröffentlicht er den Podcast “Das Universum”.

Claudia forscht und lehrt an der TH Köln rund um Wissenschaftskommunikation und Bibliotheken und plaudert im Twitch-Stream “Forschungstrom” ab und an über Wissenschaft.

Ansonsten findet ihr uns in den üblichen sozialen Medien:

Instagram Florian| Facebook Florian| Instagram Claudia

Bluesky Florian| Bluesky Claudia

Mastodon Florian| Mastodon Claudia

Blog Florian| Homepage Florian| [Veranstaltungen Florian](https://www.florian-freistetter.at/show_content.php?hid=2

Transkript anzeigen

Claudia: Hier ist das Klima, der Podcast zur Wissenschaft hinter der Krise.

Claudia: Wir lesen und erklären den aktuellen österreichischen Sachstandsbericht zum

Claudia: Klimawandel jeden Montag mit Florian Freistetter.

Florian: Und mit Claudia Frick. Wir haben die Hälfte schon durch vom Bericht und jetzt

Florian: mit der zweiten Hälfte los.

Claudia: Es ging wahnsinnig schnell. Was hatten wir letzte Folge nochmal?

Florian: Letzte Folge hatten wir uns ganz viel beschäftigt mit allem quasi.

Florian: Wir hatten die Materialflüsse, wir hatten alles Zeug, was so existiert.

Florian: Wir haben über Provision of Goods and Services gesprochen.

Florian: Das heißt, wir haben zum Beispiel über Tourismus gesprochen und Klimawandel.

Florian: Wir haben aber auch über Industrie gesprochen.

Florian: Wir hatten über Energieversorgung gesprochen, was ja natürlich auch ein durchaus

Florian: relevantes Thema im Rahmen der Klimakrise ist. Also wir haben über sehr, sehr viel gesprochen.

Florian: Wir haben über die ökologische Sphäre gesprochen, in die die Gesellschaftssphäre

Florian: eingebettet ist und in das eingebettet ist das Provisionssystem,

Florian: wo halt so Dinge passieren.

Florian: Dinge ist, glaube ich, das beste Wort, das man verwenden kann.

Florian: Wir haben uns da wirklich schön angeschaut, was alles so an Zeug in Österreich

Florian: hineinfließt und was hinausfließt und was dazwischendurch mit Klima passiert.

Florian: Also es war ein durchaus umfangreiches Kapitel und ich weiß nicht,

Florian: ob es jetzt weniger umfassend wird oder mehr.

Claudia: Mehr, mehr, mehr. Ich weiß ja nicht, wie sie es geschafft haben,

Claudia: so viel Inhalt in so ein kleines Kapitel zu fliegen, aber sie haben es geschafft.

Claudia: Ja, wir bewegen uns ja jetzt zu der Frage der Demand-Side-Transformations,

Claudia: also der bedarfsseitigen Transformation, also von Leuten, die Bedarfe äußern

Claudia: und Dinge nutzen und konsumieren und wie wir auf Net Zero kommen durch menschliches

Claudia: Verhalten, menschliche Entscheidungen.

Florian: Das klingt jetzt noch ein bisschen generisch, weil jedes Verhalten ist menschliches

Florian: Verhalten und alles, was getan wird, wird vom menschlichen Verhalten getan,

Florian: weil es wird nicht so sein, dass irgendwo eine Strategie ist,

Florian: dass wir darauf warten, dass nichtmenschliche Wesen kommen und das für uns regeln.

Florian: Also ich glaube kaum, dass das eine valide Strategie ist.

Florian: Also du musst vielleicht ein bisschen genauer erklären, was jetzt mit menschlichen

Florian: Entscheidungen gemeint ist.

Claudia: Aber du hast es schon ganz gut zusammengefasst. Also normalerweise,

Claudia: wenn man aus Sicht des Bedarfs und der Konsumierenden und sowas betrachtet,

Claudia: meistens liegt der Fokus so auf den Einzelentscheidungen beim Kauf oder beim Konsum.

Claudia: Und das Kapitel macht aber mehr so genau in die Richtung, wie du das gesagt hast.

Claudia: Also Menschen sind ja nicht nur in ihrer Rolle als Einzelperson mit Einzelentscheidungen

Claudia: unterwegs, sondern sie sind ja auch Angestellte, InvestorInnen,

Claudia: sie sind Chefs, sie sitzen in NGOs,

Claudia: sie leiten Firmen, sie sind aber auch BürgerInnen und sie sind in Regierungen.

Claudia: Also ich habe gehört, da sitzen auch Menschen.

Claudia: Also das heißt tatsächlich, das alles ist schon damit gemeint.

Claudia: Also menschliche Entscheidung bezieht tatsächlich Entscheidungen auf allen Arten

Claudia: und Ebenen mit ein. Und das eine individuell, aber auch

Claudia: In Institutionen, in Firmen, in Gemeinschaften, in Gesellschaften.

Florian: Okay, dann bin ich gespannt, wie du das sortierst oder wie es sortiert wurde im Bericht.

Claudia: Ich muss sagen, Sie haben das extrem gut sortiert. Das Kapitel hat mich vielleicht

Claudia: ein bisschen sehr geflasht.

Claudia: Also ich hatte es sehr gut zusammengefasst und strukturiert.

Claudia: Also ich bin fast dazu geneigt, es einfach von vorne bis hinten so quasi anzuschauen.

Claudia: Nicht alles, das schaffen wir nicht.

Claudia: Da sind wir hier vier Stunden beschäftigt. Aber so in der Struktur mal zu bleiben

Claudia: und ein bisschen nach vorne so durchzugehen.

Claudia: Also grob gesagt untersucht das Kapitel ja alles, wie menschliches Verhalten,

Claudia: Lebensstile, soziale Kontexte es schaffen, den Übergang zu einer klimaneutralen

Claudia: Gesellschaft zu beeinflussen, positiv und negativ.

Claudia: Und bezieht sich dann natürlich darauf, dass individuelle Entscheidungen immer

Claudia: irgendwie in strukturelle und soziale, kulturelle Kontexte eingebettet sind.

Claudia: Und Verhaltensänderungen jetzt alleine nicht zwingend ausreichen,

Claudia: um eine systematische Veränderung in der Infrastruktur, Institutionen oder Normen hinzukriegen.

Claudia: Aber sie gehören dazu. Ohne geht es auch nicht.

Florian: Ja, also es geht jetzt nicht darum, dass dieses Kapitel uns erzählt,

Florian: dass wir jetzt in Zukunft alle Müll trennen müssen und keine Plastiksträume

Florian: verwenden und die Welt ist gerettet. sondern es muss doch im Jahr passieren.

Claudia: Ja, genau. So einfach ist es tatsächlich nicht. Also genauso wie Einzelentscheidungen,

Claudia: also zum Beispiel, wenn jetzt irgendwie eine Kleinstadt in Österreich keine

Claudia: Radwege gebaut hat, ja, und dann benutzen halt alle irgendwie ihr Auto,

Claudia: obwohl sie jetzt grundsätzlich eigentlich zum Fahrradfahren bereit wären.

Florian: Ich kenne solche Städte.

Claudia: Genau, so. Dann passiert jetzt erstmal nichts, weil einfach die Entscheidung,

Claudia: sie ist eben in diesem Kontext eingebettet, da sind gar keine sicheren Radwege.

Claudia: Da gibt es überhaupt keine. Das heißt, da beeinflusst jetzt Infrastruktur Entscheidungen,

Claudia: aber gleichzeitig kann ja jetzt die Entscheidung auch Infrastruktur verändern

Claudia: durch die genannten Kontexte, in denen wir uns nochmal bewegen.

Claudia: Und wenn wir alle irgendwie unser Verhalten ändern, ne, kollektiv,

Claudia: dann passiert schon was und genau damit beschäftigen wir uns.

Claudia: Ich fand es aber übrigens, muss ich ganz kurz am Rande sagen,

Claudia: ich weiß nicht, ob es mir in dem anderen Kapitel einfach nur nicht aufgefallen

Claudia: ist oder ob das jetzt in dem explizit war.

Claudia: Die schreiben ja wir, also we focus on, ich weiß gar nicht, war das in den anderen Kapiteln auch so?

Florian: Ich kann mich jetzt natürlich spontan nicht erinnern.

Claudia: Okay, müsste ich nochmal nachgucken. Aber ich wollte es einmal kurz hervorheben,

Claudia: weil ich finde es sehr transparent im Schreiben, dass man eben ganz klar sagt,

Claudia: also wir fokussieren uns jetzt hier auf den und den Bereich und beschreiben

Claudia: das aus einer bestimmten Perspektive.

Claudia: Fand ich super. Ist nicht immer üblich. Ich kann mich erinnern,

Claudia: dass das im IPCC-Bericht nicht der Fall war.

Claudia: Jetzt gehen wir mal ein bisschen rein ins Detail.

Claudia: Was Sie tatsächlich erstmal so hervorheben am Anfang ist, dass es einige gibt,

Claudia: die sagen, Verhaltensänderung von Menschen und Systemänderung,

Claudia: also Veränderung im Gesamtsystem, das sind so zwei separate Dinge.

Claudia: Und Sie sagen, nee, nee, das sind ja dieselben Menschen.

Florian: Ja, hätte ich es auch gesagt.

Claudia: Genau, es hängt zusammen und deswegen betrachten wir das als zwei sich komplementierende

Claudia: Perspektiven in diesem Text, dass wir ziehen das auch nicht auseinander und

Claudia: das wird auch nicht auseinandergezogen, sondern das bleibt immer auf der Ebene,

Claudia: dass das zusammenhängt.

Claudia: Und das sind ja auch Feedback-Loops, so kommen wir ja gar nicht weg.

Claudia: Und es gibt Top-Down-Sachen, die funktionieren.

Claudia: Es gibt Bottom-Up-Sachen, die funktionieren. Also wenn irgendwas von Einzelpersonen

Claudia: und BürgerInnen kommt, aber auch wenn was von oben aus einer strukturellen Ebene kommt.

Claudia: Und Sie nehmen keine dieser zwei Perspektiven als einzige oder richtige ein,

Claudia: sondern beschreiben sie quasi.

Claudia: Und kommen dann mit einem Modell, das Sie uns vorstellen, was ich ganz gut finde.

Claudia: Also Sie haben zwei Rahmen, mit denen wir uns jetzt hier bewegen.

Claudia: Und der erste ist das Kombi-Model. Darüber haben wir schon mal gesprochen.

Florian: Ich wollte gerade fragen, was ist das? Aber es ist blöd, wenn ich das jetzt

Florian: frage, wenn du sagst, ich habe schon mal gesprochen.

Claudia: Ich glaube, wir haben schon mal drüber gesprochen. Aber ich meine,

Claudia: wie viele Modelle haben wir schon

Claudia: gehört? Ich dachte mir, hier hat es wahrscheinlich noch niemand gehört.

Claudia: Das COM-B-Model-COM wird es geschrieben.

Claudia: Es steht für Capabilities, Opportunities and Motivation for Behavior Change.

Claudia: Also die Fähigkeiten, die Möglichkeiten und die Motivation zur Verhaltensänderung.

Claudia: Und das sind so die drei Faktoren, Faktoren, die eben Verhalten verändern können.

Claudia: Also, was sind meine Fähigkeiten, um irgendwie was zu machen?

Claudia: Welche Wissen habe ich? Welche Fähigkeiten habe ich? Zum Beispiel kann ich Fahrrad fahren?

Florian: Okay, ja.

Claudia: So, kann ich das überhaupt? Und dann ist das Zweite, habe ich die Möglichkeit,

Claudia: das zu tun? Also, habe ich ein Fahrrad? Gibt sichere Fahrradwege?

Claudia: Also, das eine ist mehr so intern, die eigenen Fähigkeiten. Das andere ist mehr

Claudia: so extern, die Möglichkeiten.

Claudia: Und dann gibt es eben noch die Motivation, das M, dass sich mehr so oft die

Claudia: Trigger, die möglichen Auslöser für Veränderungen und unsere eigene Einstellung,

Claudia: unsere Reflexion beinhaltet.

Claudia: Und die drei Sachen sollte man sich immer irgendwie im Hinterkopf behalten,

Claudia: wenn man so menschliche Entscheidungen betrachtet.

Claudia: Man sollte sie nicht einfach rausnehmen und sagen, ja du hier,

Claudia: du fährst kein Fahrrad, schlecht.

Claudia: Ja gut, ich kann vielleicht halt auch einfach kein Fahrrad fahren.

Claudia: Dann kann man daran was ändern.

Claudia: Also irgendwie so kann man ansetzen. Und das zweite Modell oder der zweite Rahmen,

Claudia: den sie setzen, und das finde ich jetzt wieder sehr spannend,

Claudia: Und das sind die sozialen Kipppunkte, über die wir auch schon mal gesprochen haben.

Florian: Die haben wir schon öfter gehabt, ja.

Claudia: Exakt. Also wie soziale Normen oder Verhalten oder Technologien sich ausbreiten

Claudia: können von erstens nur ein paar wenige bis hin plötzlich macht es die gesamte Gesellschaft.

Claudia: Sowas wie zum Beispiel bestimmte Ernährungsweisen. Vorher waren es vielleicht

Claudia: nur einzelne, jetzt machen es so viele, dass es tatsächlich genug Angebot auch

Claudia: dafür gibt und dann werden es immer mehr.

Claudia: Also irgendwann kippt es so und wir haben so einen neuen Standardzustand erreicht.

Claudia: Und sobald der irgendwie erreicht ist, dann funktioniert das System auch wieder

Claudia: gut. Aber es muss erst mal so einen Schubs geben.

Claudia: Das sind die zwei Sachen, die sie ansetzen und das ist halt schon so ein sehr

Claudia: pragmatischer Ansatz, einfach, sagen sie auch selber, ein very pragmatic view,

Claudia: diese Sachen anzugehen und zu betrachten, weil das alles nochmal einen klaren Kontext setzt.

Claudia: Ja, und dann gibt es einen sehr guten Startpunkt, der sich mit unserem Wohlbefinden beschäftigt.

Florian: Mit unserem persönlich? Stehen da wir drinnen?

Claudia: Ach so, wir zwei. Ich glaube nicht, aber du bist mit drinnen.

Claudia: Also du bist mit gemeint, weil es geht um Österreich.

Florian: Ah ja, okay.

Claudia: Ich bin nicht mit gemeint. Du schon? Ja, weil das ist natürlich,

Claudia: wenn wir über Fähigkeiten und Möglichkeiten und so weiter reden,

Claudia: dann ist natürlich, und auch Motivation ist natürlich immer,

Claudia: wie gut geht es uns eigentlich irgendwie immer ein Faktor, der mitspielt.

Florian: Ist natürlich sehr, sehr subjektiv. Also das muss man irgendwie,

Florian: bin ich gespannt, wie Sie das messen oder bestimmen oder definieren, wie gut es mir geht.

Florian: Weil da haben unterschiedliche Menschen deutlich unterschiedliche Auffassungen.

Claudia: Du auch. Jeden Tag eine andere.

Florian: Genau.

Claudia: Ja, es gibt ganz, ganz viele verschiedene Arten, das zu messen.

Claudia: Die listen sie auch auf, wenn du Abbildung oder wenn ihr Abbildung 5.1 aufmachen

Claudia: wollt. Müsst ihr nicht, ich beschreibe sie auch.

Florian: Und das gibt es in den Shownotes.

Claudia: Ja, gibt es auch in den Shownotes. Da müsst ihr nicht durch das ganze Dokument scrollen.

Claudia: Da sieht man auf der linken Seite verschiedene Indizes für Wohlbefinden,

Claudia: also wie die gemessen werden.

Claudia: Also gibt es von der OECD einen Indikator, der ist House Life. Wie ist das Leben?

Claudia: Wie geht es Österreich? Wer der Nächste?

Florian: Ich habe ja nie was gehört, interessant.

Claudia: Ja, muss man mal gucken. Dann gibt es den World Happiness Report Letter,

Claudia: Subjective Wellbeing Index,

Claudia: Years of good life und dann als letztes die Decent Living Standards.

Claudia: Das sind so Frameworks und Indizes, mit denen man arbeiten kann.

Claudia: Und ganz spannend ist, also da gibt es auch viel, was da jetzt gemessen wird.

Claudia: In der Mitte sind so Pfeile, aber rechts kannst du sehen, wo liegt die Welt

Claudia: oder beziehungsweise die gesamte befragte Grundgesamtheit, wo liegt Österreich.

Claudia: Bei dem OECD zum Beispiel, wenn ihr fragt, House Life, da ist Österreich deutlich

Claudia: besser. Also euch geht es besser.

Claudia: Euer Leben ist ein bisschen house life, da sagt ihr besser.

Florian: In Österreich geht es ja nicht schlecht. Wenn man es jetzt irgendwie objektiv

Florian: betrachtet, dann ist es ja nicht schlecht in Österreich.

Florian: Ich meine, es ist sehr viel schlecht und es ist sehr viel auch individuell schlecht.

Florian: Also jetzt wird Menschen geben, wir sagen, mir geht es definitiv nicht gut in Österreich.

Florian: Aber so als Land verglichen mit den anderen Ländern auf der Welt geht es uns

Florian: in Österreich sehr, sehr gut.

Claudia: Ja, und genau bei diesem OECD-Index geht es zum Beispiel auch mehr ein als nur

Claudia: die subjektive Wahrnehmung.

Claudia: Also die betrachten auch noch Gesundheitsstatistiken, Bildung,

Claudia: Einkommen, Arbeit, Arbeitsverhältnisse, Lebensstandards, Häuser, also wie wohnt ihr?

Claudia: Genau, also da ist mehr drin als dieses Subjektive.

Claudia: Wenn man hingegen jetzt mal zum Beispiel zu diesem World Happiness Report Letter

Claudia: Teil geht, da geht es ausschließlich um die wahrgenommene Zufriedenheit quasi.

Claudia: Aber auch da seid ihr besser als die Welt. Fühlt euch auch besser.

Claudia: Genau, also das kann man sich so ein bisschen anschauen. Und dann gibt es ganz

Claudia: unten, und die werden halt öfter mal benutzt, die Decent Living Standards.

Claudia: Das ist so ein Framework, das sagt,

Claudia: Das sind so universelle, minimale Anforderungen, die erfüllt sein müssen,

Claudia: damit es ein gutes Leben geben kann.

Florian: Also sowas objektive Standards jetzt nicht, irgendwie subjektive Befragung. Wie geht es mir?

Claudia: Exakt, die fallen weg. Also der Teil ist weg, da ist dann Gesundheit,

Claudia: Bildung, Ernährung, Kleidung, Haus, habt ihr Heizung, gibt es Licht,

Claudia: kann ich kochen, habe ich einen Kühlschrank,

Claudia: habe ich Internet, habe ich Zugang zu Medien, kann ich mich fortbewegen in irgendeiner

Claudia: Form von Transportmittel.

Florian: Ich habe mir jetzt gerade diese Grafik natürlich auch angesehen.

Florian: Und in diesem Decent Living Standard Teil ist ein Punkt dabei,

Florian: der heißt Meat Consumption, Fleischkonsum.

Florian: Das irritiert mich ein bisschen, dass das ein Wohlbefindensindikator ist.

Florian: Gut, in Österreich und Deutschland, ja, wird es viele Menschen geben,

Florian: die sagen, wenn ich kein Fleisch kriege, dann geht es mir nicht gut.

Florian: Aber irritiert mich ein bisschen, dass das drin ist. Wird das motiviert irgendwo?

Florian: Oder hast du was rausgefunden dazu?

Claudia: Also es stand nichts im Bericht dazu. Es war auch so ganz leicht,

Claudia: dachte ich so, was, was. Aber ich hatte keine Zeit, das jetzt noch nachzuschauen.

Claudia: Vielleicht liefere ich das nächste Folge nochmal nach. Aber ich war so auch

Claudia: ein bisschen irritiert, vor allem, weil ihr da super viel besser seid als die Welt.

Florian: Schaut euch unsere Nationalgerichte an, Schnitzel, Kolasch.

Claudia: Ja, also meine Interpretation war jetzt erstmal, dass ihr deutlich mehr zur

Claudia: Verfügung habt und konsumiert, als es bräuchte, um eine gesunde Ernährung zu haben.

Florian: Ja gut, das sowieso, ja.

Claudia: Genau, weil es geht ja theoretisch auch ohne, habe ich gehört.

Florian: Ja, ja.

Claudia: Und dieses Framework von Decent Living Standards, also was sind so die Minimalvoraussetzungen,

Claudia: damit wir ein gutes Leben führen?

Claudia: Das ist ja schon, also es ist jetzt mehr als überleben. Also Kühlschrank,

Claudia: Kochstelle, Haus, Heizung und so, das ist wirklich das Minimale,

Claudia: was wir eigentlich hier brauchen, um angemessen leben zu können.

Florian: Und aus der Grafik kann man entnehmen, uns in Österreich geht es eh gut.

Florian: Ist das der Schluss, würde ich jetzt sagen, oder?

Claudia: Euch geht es im Moment gut aus den Zahlen her und das soll natürlich bitte auch so bleiben.

Florian: Ja, gerne. Habe ich nichts dagegen.

Claudia: Ja, und gleichzeitig möchte man ja aber nicht, dass wenn ihr eure Glücklichkeit

Claudia: und eure Zufriedenheit und euer Wohlbefinden steigert, das Auswirkungen auf

Claudia: die Klimakrise hat, im Sinne von es wird schlimmer.

Florian: Ja, oder andersrum vermutlich auch, was die Klimakrise dann an Auswirkungen

Florian: auf unser Wohlbefinden hat, weil das wird ja auch eine Rolle spielen.

Claudia: Ja, exakt genau, beides, exakt beides ist möglich.

Claudia: Also es gibt den Einfluss von dem, was man eben tut für das eigene Wohlbefinden

Claudia: und die Steigerung des Wohlbefindens. Es hat einen Einfluss auf die Klimakrise

Claudia: und gleichzeitig hat die Klimakrise einen Einfluss auf das eigene Wohlbefinden. Exakt.

Claudia: Ja, also auch wenn ihr jetzt zum Beispiel über den Basic-Levels drüber seid,

Claudia: heißt das aber natürlich, dass man schon mal hinschauen soll,

Claudia: hat eigentlich diese Steigerung des Wohlbefindens irgendwie negativer Einfluss

Claudia: gehabt auf die Klimakrise oder ist das überhaupt nicht der Fall?

Claudia: Das ist natürlich ganz interessant, weil man kann es ja auch steigern, ohne dass was passiert.

Claudia: Also nur mal so als Beispiel, wenn du ein Wohnprojekt hast, in dem du die Wohnfläche

Claudia: pro Person einfach reduzierst, weil du einfach so Gemeinschaftsräume einsetzt und nutzt,

Claudia: dann sinkt ja der Energieverbrauch deutlich, weil den Gemeinschaftsraum hast

Claudia: du nur noch einmal und nicht alle haben einen eigenen Raum noch als Wohnzimmer oder ähnliches.

Claudia: Also der Energieverbrauch sinkt, ohne dass jetzt aber zwingend das Wohlbefinden

Claudia: der BewohnerInnen irgendwie sich verringert. Und das geht.

Claudia: Also du kannst das Wohlbefinden steigern, ohne klimaschädlicher zu sein.

Claudia: Aber es ist halt nicht immer der Fall.

Claudia: Das Ganze ist natürlich auch unterschiedlich verteilt, je nach Personengruppe.

Claudia: Die Decent Living Standards sind bei einigen nicht so sehr erfüllt und bei anderen

Claudia: ist das Wohlbefinden oder die Standards sind deutlich höher.

Claudia: Das gibt es natürlich auch in jeder Gesellschaft, auch bei euch.

Claudia: Je nach Hintergrund und anderen Faktoren. Gut, ja und dann wie du schon gesagt

Claudia: hast, es gibt tatsächlich natürlich auch Einfluss von der Klimakrise auf das

Claudia: eigene Wohlbefinden, Hitzewellen, das Sicherheitsgefühl im Hochwasser,

Claudia: Klimaangst, darüber haben wir ja auch schon gesprochen.

Claudia: Und gerade irgendwie ältere Menschen, Kinder, Menschen mit niedrigem Einkommen,

Claudia: die haben tatsächlich deutlich stärker diesen Einfluss, den sie spüren.

Claudia: Also eine ältere Frau, die irgendwie alleine im Dachgeschoss wohnt und im Sommer

Claudia: die steigenden Temperaturen in ihrer Wohnung aushalten muss und keine Klimaanlage

Claudia: hat, die leidet natürlich deutlich mehr.

Claudia: Also ihre Gesundheit leidet deutlich mehr, als wenn das jetzt jemand Mitte 30 gesund und fit wäre.

Claudia: Übrigens eine schöne Randnotiz aus diesem Kapitel ist, es gibt übrigens eine

Claudia: klare Evidenz dafür, also klare Belege dafür, dass wenn man sich für die Minderung

Claudia: der Klimakrise einsetzt, dass das selber das Wohlbefinden steigern kann.

Florian: Ja, kann ich voll nachvollziehen, weil das ist natürlich auch etwas,

Florian: wo man dann so ein gewisses Maß an einerseits Selbstermächtigung fühlt,

Florian: wo man vermutlich auch einen Teil der Klimaangst reduzieren kann, weil man ja etwas tut.

Florian: Deswegen erscheint mir das absolut plausibel und wenn es plausibel sein wird,

Florian: sonst wäre es dann nicht in dem Bericht wissenschaftlich belegt drinnen,

Florian: dass es sich durchaus auch aufs Wohlbefinden positiv auswirkt,

Florian: wenn man sich für eine positive Zukunft einsetzt.

Claudia: Definitiv. Und man kann es auch nochmal einen Ticken nochmal anders sehen.

Claudia: Wenn man so sagt, ich will halt, dass wir weniger CO2 in Luft fußen,

Claudia: deswegen fahre ich jetzt Fahrrad.

Claudia: Das steigert ja auch wieder das eigene Wohlbefinden, weil man bewegt sich mehr.

Florian: Das stimmt auch, ja.

Claudia: Luftqualität steigt, weniger Lärm, man bewegt sich mehr. Das hat auch positive

Claudia: Effekte. Also es gibt viele Benefits.

Florian: Klimaaktivismus per Krankenkasse.

Claudia: Ja, ich fand schon diesen Teil, den ersten Teil dieses Kapitels sehr gut und

Claudia: sehr positiv, weil man auch tatsächlich mitnimmt, ah, okay, an den Stellen können

Claudia: wir was tun, ohne dass sich unser Wohlbefinden verändert und eigentlich sogar steigern wir es noch.

Claudia: Andererseits gibt es natürlich immer noch so ein paar Dinge,

Claudia: die auch in Österreich sind wie in der Welt.

Claudia: Also sowas wie, dass die einkommensstärksten Haushalte die höchsten Emissionen verursachen.

Florian: Ja klar, gut, warum soll das da in Österreich anders sein?

Claudia: Absolut, also so eine vierköpfige Familie mit hohem Einkommen hat einfach so

Claudia: zwei Autos, eins ist ein SUV und dann fliegt man zweimal im Jahr in Urlaub.

Florian: Vielleicht sind auch zwei SUVs, weil wir haben ja in der letzten Folge auch

Florian: darüber gesprochen, dass SUVs in Österreich extrem populär sind.

Claudia: Ja, siehst du, da hat man vielleicht auch zwei. Da hat man so ein Einfamilienhaus

Claudia: mit Gasheizung und dann hat man einfach schon einen höheren Emissionsprofil

Claudia: als der nationale Durchschnitt.

Claudia: Was übrigens nicht einkommensspezifisch ist oder nicht von dem Einkommenstärke

Claudia: des Haushalts abhängt, ist das Verhalten in Sachen Nahrung.

Claudia: Da jetzt Fleisch gegessen wird oder nicht oder regional oder nicht,

Claudia: das ist tatsächlich unabhängig vom Einkommen. Das fand ich ganz interessant.

Claudia: Das hätte ich jetzt so nicht erwartet, aber.

Florian: Interessant, ja.

Claudia: Ja, übrigens gibt es in Österreich Belege dafür, dass tatsächlich Städte geringeres

Claudia: Pro-Kopf-Emissionsverursachungspotenzial haben. Also Wien und Graz zum Beispiel.

Florian: Gut, das liegt vielleicht an den Verkehrsmitteln, die da genutzt werden.

Florian: Weiß ich jetzt gerade nicht. Wäre jetzt meine erste Vermutung.

Claudia: Ja, man braucht kein Auto im Zweifel. Genau. Allein das ist schon einiges.

Claudia: Und man ist gut angebunden mit der Bahn auch, um in die nächste Stadt oder zum

Claudia: Flughafen zu kommen, wenn man denn will.

Claudia: Aber es gibt auch andere gegenteilige Beispiele. Linz zum Beispiel,

Claudia: da ist es andersrum. Ich weiß nicht, was in Linz los ist.

Florian: Sehr viel Stahlindustrie hat Linz.

Claudia: Ja, okay, gut. Okay, das macht Sinn. Gut, lassen wir so stehen.

Claudia: Also nicht alle Städte, aber ein paar.

Claudia: Und es macht natürlich Sinn, sich genau so ein bisschen anzuschauen,

Claudia: wo liegen jetzt eigentlich die Verursachenden, um das auch später gut tacklen zu können.

Claudia: Also gut hingehen zu können. Ah, okay, wir müssen nicht in diese und jene Städte

Claudia: schauen, aber vielleicht mehr auf die oder die Industrie, wie du gerade so gut gesagt hast.

Claudia: Oder wir schauen auf, wie einkommensstarke Familien, Was sind da die Motivationsfaktoren?

Claudia: Was kann man da vielleicht ändern?

Claudia: Also so ein bisschen, wo müssen wir denn unsere Policies ansetzen?

Claudia: So, dann beschäftigen wir uns jetzt mit Lifestyle und Consumption.

Florian: Okay, ja, Lifestyle.

Claudia: Lebensstil und Konsum. Und das Erste, was das Kapitel mir mitgegeben hat,

Claudia: also was ich irgendwie auch mitnehme aus dem Kapitel, ist tatsächlich,

Claudia: was wir auch schon öfter hatten, Verhaltensänderungen im Sinne von Nachhaltigkeit

Claudia: entstehen selten durch reines Wissen.

Claudia: Also einfach durch das Wissen. sondern es braucht die unterstützenden Strukturen. Und die,

Claudia: positive soziale Rückmeldung.

Florian: Ja, kann ich beides nachvollziehen. Also wenn ich jetzt sage,

Florian: ich möchte jetzt zum Beispiel mich vegan ernähren.

Florian: Wissen wir, das ist ja der größte Hebel, den man als Individuum,

Florian: als normales Individuum hat, die Ernährung.

Florian: Ich sage, ich möchte mich jetzt gerne vegan ernähren, wenn ich dann jetzt aber

Florian: im Supermarkt nichts Vernünftiges finde, wenn ich in den Restaurants nichts

Florian: Vernünftiges finde und noch dazu von meiner Familie, meinem Umfeld ständig irgendwie

Florian: blöd angegangen werde, weil ich vegan bin, dann werde ich es immer vielleicht bleiben lassen.

Claudia: Ja, das ist immer so leicht gesagt, da musst du doch drüberstehen oder da musst

Claudia: du doch aushalten können. Das ist aber sehr leicht gesagt. Ich glaube,

Claudia: so einfach kann man es sich wirklich nicht machen.

Claudia: Und so einfach macht es ich selber richtig jetzt auch nicht.

Claudia: Das ist schon mal gut. Ganz spannend, dass auch was als normal gilt.

Claudia: Also wie wir gerade so gesagt hatten, ja, normal, ganz schwieriges Wort,

Claudia: aber was als normal gilt oder als der Standard, hat natürlich einen Einfluss

Claudia: auf unsere eigenen Praktiken, unser eigenes Verhalten und wie attraktiv wir

Claudia: das vielleicht wahrnehmen.

Claudia: Also wenn man so eine Familie hat, die immer fragt, so, ja, vegan, wirklich?

Claudia: Dann wird das ja klar suggeriert, dass das nicht normal ist.

Claudia: Und wenn ich aber in meinem anderen Alltag abseits davon tatsächlich ganz viele

Claudia: Leute um mich herum haben, die einfach vegan leben, dann ist das für mich normal.

Claudia: Und dann hat das einen Einfluss auf meine eigene Ernährung in dem Fall.

Florian: Ja, da gab es mal vor einiger Zeit eine kleine politische Diskussion,

Florian: weil unser damaliger Bundeskanzler erklärt hat in irgendeiner Rede,

Florian: was normal ist und was nicht normal ist. Und dann gab es eine Normaldebatte,

Florian: hieß das dann in den Medien.

Florian: Da haben alle in den Medien und der Politik diskutiert, was denn jetzt,

Florian: was ist normal und was ist nicht.

Florian: Und wer darf bestimmen, was normal ist und was nicht. Aber ich hoffe,

Florian: dass wir jetzt hier trotzdem auf die wissenschaftliche Sache beziehen und nicht

Florian: auf das, was die Politik da aus Wahlkampfgründen oder anderen Gründen erzählt hat.

Claudia: Ja, bitte nicht. Vielleicht möchte die Regierung bei euch hier vielleicht mit Elmshorn sprechen.

Claudia: Elmshorn, so eine kleine Stadt bei uns im Norden, die hat den Slogan super normal als Stadtslogan.

Claudia: Aber normal meint jetzt tatsächlich auch im ganz kleinen, lokalen Sinne.

Claudia: Also wenn du in einem Wohnviertel lebst, in dem große SUVs voller Statussymbol sind,

Claudia: Dann fällt es dir schwerer, den SUV aufzugeben und auf ÖPNV umzusteigen.

Florian: Ja, klar.

Claudia: Selbst wenn du es weißt und es definitiv für umweltfreundlich erhältst.

Claudia: Das ist gemeint. Also es ist nicht großes Normal, was irgendwie gesamtgesellschaftlich

Claudia: irgendwie angesehen ist, sondern es kann auch ganz, ganz klein sein.

Claudia: Was ist im Freundinnenkreis normal?

Claudia: Das kann ja schon einen Einfluss haben. Was übrigens auch einen Einfluss hat,

Claudia: das fand ich noch ganz interessant, war, dass man dieses typische,

Claudia: ach, da gibt es Leute, die machen überhaupt nichts, aber die haben dann einen

Claudia: Benefit davon, wenn ich mich einschränke. So dieses Gefühl von,

Claudia: ah, da haben wir so einen Freerider.

Florian: Ah, okay.

Claudia: Ja, das gibt es natürlich im Großen. Also im Großen sind das die Argumente wie,

Claudia: ja, warum sollte Österreich sich einschränken, wenn doch China?

Claudia: Und im Kleinen ist das natürlich auch so, jetzt, ich schränke mich ein und esse

Claudia: hier vegan. Und hier Onkel Herbert, der isst immer noch Schnitzel.

Claudia: Auch das kann im Kleinen tatsächlich so ein bisschen Einfluss haben.

Claudia: Das fand ich eine schöne Randnotiz, das auch nochmal mir vor Augen zu führen,

Claudia: dass natürlich auch ich im Kleinen manchmal sowas vielleicht denken mag.

Claudia: Da kommt eine ganze Auflistung verschiedener Sachen, die zum Beispiel dazu führen,

Claudia: dass wir uns anders verhalten, zum Beispiel der Present Bias,

Claudia: also der Bias zur aktuellen Sein, zum Jetzt, dass man das, was man jetzt hat

Claudia: und tun kann, ein bisschen mehr bewältigen.

Claudia: Wichtiger und wertvoller findet als das, was vielleicht in der Zukunft kommt

Claudia: und dann die Entscheidung darauf basiert.

Claudia: Oder dass man so eine Verlustablehnung hat.

Claudia: Man möchte ja nicht verlieren den Lebensstandard, den man gerade hat.

Claudia: Das möchte man eigentlich nicht wieder aufgeben. Deswegen gibt es ja auch so

Claudia: eine Ablehnungshaltung von.

Claudia: Das sind natürlich so Aspekte, die fand ich jetzt noch ganz interessant,

Claudia: die sich nochmal anzuschauen, neben den sozialen Normen, die es so irgendwie

Claudia: gibt im Großen und Kleinen.

Claudia: Aber andererseits ist natürlich wirklich so, dass alles Mögliche Einfluss darauf

Claudia: haben kann, wie wir am Ende unsere Verhaltensweisen zum Klima ändern.

Claudia: Angefangen bei, hier, Steuern.

Claudia: Höhere Steuern auf bestimmte Produkte, die eben CO2-intensiv sind oder neue

Claudia: Gesetze oder neue Einführungen von, oh Gott, das war die größte Diskussion ja

Claudia: auch in Deutschland, war euch bestimmt auch irgendwie so Veggie Days.

Florian: Ja, das hat ja niemand ernsthaft gefordert, irgendwas sowas.

Florian: So wie es zumindest immer kritisiert worden ist, dass wir jetzt alle verpflichtet

Florian: werden, irgendwas zu essen. Das ist ja nie passiert, sowas fordert niemand.

Claudia: Nö.

Florian: Ich hätte von mir aus, könnte man sowas fordern, aber ja klar,

Florian: hatten wir die Diskussion auch bei uns.

Claudia: Ja, genau. Es hat niemand wirklich gesagt, das soll verpflichtend für überall

Claudia: sein, aber plötzlich dachte ich, ja genau.

Claudia: Also sowas hat natürlich auch in einem Fall auf unser Verhalten,

Claudia: wenn wir plötzlich sehen, dass sowas irgendwie eingeführt wird oder diskutiert wird.

Claudia: Es gibt aber auch Nudging, also dass man so ein bisschen wohin gebracht wird,

Claudia: dass die eigenen Verhalten sich ein bisschen verändern.

Claudia: Also zum Beispiel, dass Standard-Setting in deiner Spülmaschine immer das Ecoprogramm

Claudia: ist. Das hatten wir auch mal irgendwann.

Florian: Oder dass die vegetarischen Optionen vorne stehen in der Speisekarte.

Claudia: Ja, exakt. Oder die Hitze- und Kühleinstellungen sind immer auf einen bestimmten

Claudia: Wert schon voreingestellt.

Claudia: Genau, also solche Sachen gehören auch dazu. Da gibt es natürlich dann so ein

Claudia: bisschen Debatten darüber, die greifen sie auch auf.

Claudia: Ist das jetzt eigentlich ethisch vertretbar, wenn wir sowas machen oder nicht?

Claudia: Und dann gibt es aber natürlich Bedingungen, unter denen das absolut in Ordnung ist.

Claudia: Und sogar wenn man ganz transparent macht, wir machen das, weil dann machen

Claudia: Leute eher, nutzen eher die Eco-Variante ihrer Spülmaschine, wenn wir das machen.

Claudia: Das hat überhaupt gar keinen, also hat keinen riesigen Einfluss darauf,

Claudia: ob die Leute das jetzt dann machen oder nicht.

Claudia: Also es ist okay, wenn man den Leuten sogar sagt, wir machen das, damit ihr das eher tut.

Claudia: Das kann man ganz transparent machen, dann ist das natürlich wieder ethisch

Claudia: deutlich in Ordnung einfach, weil man das ganz transparent darstellt.

Claudia: Das fand ich auch wieder spannend.

Claudia: So, und dann schubsen sie uns so ein bisschen rüber zu dem Thema Collective Action.

Florian: Okay, ja.

Claudia: Also wir werden jetzt von unserem Individuellen so ein bisschen auf das Kollektive

Claudia: ins Machen kommen geschoben und dazu gibt es...

Claudia: Abbildung 5.4.

Florian: Ja, bin da.

Claudia: Also was man sieht und was ihr auch sehen könnt, es ist so eine Abbildung,

Claudia: die ist einfach nur hübsch formatierter und gut platzierter Text, aber hilfreich.

Claudia: Und zwar gibt es so ein Pfeil von links nach rechts, beziehungsweise eigentlich

Claudia: so drei, was ist das, zweieinhalb Pfeile?

Florian: Ja.

Claudia: Ja, okay. Also so ein Pfeil von links nach rechts, wo links Entstehung von kollektivem Handeln steht.

Claudia: In der Mitte das Organisieren und die Nachhaltigkeit, die solche Aktionen einfach

Claudia: brauchen, um zu funktionieren.

Claudia: Und dann auf der rechten Seite vom Pfeil ganz am Ende der transformierenden

Claudia: Einfluss, den das Ganze hat.

Claudia: Und über jedem Pfeil und unter jedem Pfeil stehen bestimmte Rahmenbedingungen,

Claudia: wo wir jetzt wieder uns in diesem Bereich bewegen, was haben wir eigentlich

Claudia: für Möglichkeiten und was haben wir für Fähigkeiten, aber eben als Kollektiv, als Gemeinschaft.

Claudia: Und dann gibt es förderliche Faktoren, hinderliche Faktoren und Policies,

Claudia: die das Ganze ein bisschen unterstützen können.

Claudia: Und da kann man einfach so ein bisschen reintauchen, um sich diesen einzelnen

Claudia: Dimensionen mal genauer anzuschauen, wenn man möchte.

Claudia: Zum Beispiel, wenn es darum geht, wie formen sich eigentlich solche Netzwerke,

Claudia: sei es von AktivistInnen bis hin zu einer Stromgemeinschaft für ein gemeinsames

Claudia: Solarkraftwerk in der Wohnbauanlage, wie bildet sich das eigentlich?

Claudia: Und dann sieht man, dass die förderlichen Faktoren ganz klar sowas sind wie Einkommen.

Florian: Und Bildung.

Claudia: Wer genug Einkommen hat, um sich dafür Zeit zu nehmen oder dafür Geld zu investieren,

Claudia: auch sowas wie starker, und hier steht übrigens Glaube, sind wieder Belief, starker Umweltglaube.

Claudia: Ich bin mir nicht sicher, wie man das gut übersetzt. Strong Environmental Beliefs.

Florian: Ja, ich weiß, was gemeint ist, aber ich könnte es auch nicht spontan definieren.

Claudia: Ja, tatsächlich so ein Umweltbewusstsein, so würde ich es vielleicht mal nennen

Claudia: und Werte, die sich auf Umwelt beziehen.

Claudia: Genauso was als drittes noch Vertrauen in technische, soziale und politische

Claudia: Rahmenbedingungen, die einfach gegeben sind.

Claudia: Das sind Sachen, die fördern. Was hindert es hingegen tatsächlich nicht genug

Claudia: Ressourcen, in welcher Form auch immer.

Claudia: Also Ressourcen können Zeit sein, können aber auch fehlende Finanzen sein oder

Claudia: fehlendes Wissen, fehlende Fähigkeiten.

Claudia: Auf der anderen Seite gibt es nicht genug Umweltbewusstsein oder Vertrauen in

Claudia: lokale Lösungen oder die eigenen Fähigkeiten, etwas zu verändern,

Claudia: wenn man das nicht so hat.

Claudia: Also das sind so hinderliche Faktoren. Es gibt noch mehr. Also ich will jetzt

Claudia: nicht alles einzeln aufzählen.

Claudia: Und dann gibt es noch eben die Policies, die tatsächlich dazu führen können,

Claudia: dass es gut funktioniert, dass es sich gut formiert.

Claudia: In so einer, ja, ich weiß gar nicht, wie man das nennen möchte,

Claudia: kann ja alles möglich sein, kann ja eine Nachbarschaftsgruppe sein,

Claudia: genauso wie eine AktivistInnengruppe, kommt ja ganz auf das Setting an,

Claudia: auf was man da jetzt schaut.

Claudia: Wenn man zum Beispiel ein inklusives Projekt startet, also genau darauf schaut,

Claudia: dass alle, die sich beteiligen können sollten, einfach alle aus der Wohngemeinschaft

Claudia: oder aus dem Blog, sich auch wirklich beteiligen können,

Claudia: also inklusiv sein und alle mitdenken, ist einfach ein ganz wichtiger Faktor.

Claudia: Und dann auch Bildung und Informationen, die kein Bias hat, die einfach versucht,

Claudia: möglichst neutral Informationen dann alle zu liefern.

Claudia: Das sind Policies, die das Ganze auch noch fördern können.

Florian: Ja, klingt logisch.

Claudia: Ja, genau. Und ich finde, alles davon klingt logisch, aber man muss es sich

Claudia: echt nochmal in den Kopf mit reinnehmen, weil an ganz vielen Stellen,

Claudia: so musste ich dann doch noch fünfmal darüber nachdenken. Ich weiß die Sachen,

Claudia: aber sie sind sehr gut aufbereitet. Also gerne dann nochmal reinschauen.

Claudia: Es gibt noch einen Blog zu dem Kontext und der Information, die bereitgestellt wird,

Claudia: also die tatsächlich dafür nötig sind, dass so Aktionen gestartet werden,

Claudia: wo dann zum Beispiel ganz wichtig ist, dass eben die Peers, also die Leute,

Claudia: mit denen man unterwegs ist, da auch dabei sind und es so ein bisschen identitätsstiftend

Claudia: ist. So, das ist zum Beispiel wichtig.

Claudia: Und dann gibt es eben die Sachen, die für die Organisation wichtig sind,

Claudia: wo es dann eher darum geht, dass man sich gut auf die gemeinsamen Ziele geeinigt

Claudia: hat und gemeinsam auf diese Ziele hinarbeitet und das ganz wichtig,

Claudia: immaterielle Status und Returns.

Claudia: Also man bekommt soziales Kapital zurück.

Claudia: Also wenn du weißt, was ich meine. Das ist zum Beispiel da, wenn man sagt,

Claudia: es soll eher auch stabil bleiben und nachhaltig sein, diese Aktion,

Claudia: dann ist das zum Beispiel ein wichtiger Punkt.

Claudia: Wohingegen so eine Ungleichheit in der Verteilung des tatsächlichen materiellen

Claudia: Rückflusses oder auch des immateriellen Rückflusses wieder Probleme macht.

Claudia: Also wäre wieder eher so eine Hinderung. Das ist so diese verschiedenen Aspekte

Claudia: und ich finde es ganz schön, dass ich

Claudia: es anzuschauen und am Ende steht ja Transformative Impact, also hier das.

Florian: Das ist ja das, was wir wollen.

Claudia: Genau, was wir wollen und das steht ja erst so am Ende und wir müssen ja erstmal

Claudia: was formen, also wir müssen ja erstmal so eine Gemeinschaft haben,

Claudia: die irgendwie Solarpaneele auf ihre Dächer machen möchte, dann müssen die sich organisieren,

Claudia: stabil sein, stabil bleiben und dann hat es einen transformierenden Effekt,

Claudia: wenn wir merken, okay, zum Beispiel lernen wir gemeinsam Sachen.

Claudia: Wir lernen gemeinsam, wie das funktioniert, wie man gemeinsam so eine Solarstromanlage

Claudia: aufbaut, organisiert, finanziert, zurückstellt und das ist Social Learning.

Claudia: Was hingegen verhindert wäre, wenn wir anfangen zu streiten und uns zu polarisieren

Claudia: und sich so Fronten bilden.

Florian: Zum Glück passiert das ja nicht in der echten Welt.

Claudia: Nö, nee. Also wer jemals mit so Nachbarschaftsgemeinschaften irgendwie gesehen

Claudia: hat, der hat schon beide Enden wahrscheinlich schon mal gesehen.

Claudia: Und da ist es halt wichtig, in diesem positiven Bereich zu bleiben.

Claudia: Also sich mit Identitätsstiftung und Empowerment zu beschäftigen und nicht sich total zu zerfeinden.

Claudia: Also man muss immer versuchen, gemeinsam einen Boden zu schaffen.

Claudia: Das finde ich super interessant und da kann man auch nochmal auf die Policies schauen zum Beispiel.

Claudia: Also dass man wirklich sagt, es soll auch hier so breit wie möglich und so inklusiv wie möglich sein.

Claudia: Und das Ownership, also wem gehört das eigentlich?

Claudia: Man muss auch so gut es geht alle Personen eben mit einfassen,

Claudia: die daran beteiligt sind.

Claudia: Also die Abbildung kann ich empfehlen, wenn man nochmal in die Details einsteigen

Claudia: will, wenn man sowas plant.

Florian: Mhm.

Claudia: Schaut doch mal da rein. Es gibt noch so ein paar kleinere Kapitel da jetzt

Claudia: so zwischendrin, die ich jetzt nicht anschaue, also die sich mit so technischen

Claudia: Gegebenheiten beschäftigen oder baulichen Gegebenheiten, mit denen wir uns aber

Claudia: auch schon mal an anderen Stellen beschäftigt haben.

Claudia: Ja, dann gibt es eine Sache, die da oben auch schon so ein bisschen mit reingespielt

Claudia: hat bei den Ermöglichungs- und Verhinderungsfaktoren und das waren ja zum Beispiel

Claudia: ungleiche Verteilung von Ressourcen.

Claudia: Und da steht ein Satz in diesem Bericht, den man halt einfach erstmal so hinnehmen

Claudia: muss und dann entsprechend handeln muss.

Claudia: Da steht nämlich drin, Austria is steadily shifting to a renewable energy system.

Claudia: Positiv, sehr gut. But this transition results in significant inequalities.

Florian: Okay.

Claudia: Das führt zu signifikanten Ungleichheiten.

Florian: Das braucht Erläuterungen.

Claudia: Also Energie ist ja eine wichtige Ressource.

Florian: Ja.

Claudia: Wenn du keine Energie hast, deine Living Standards, deine Decent Living Standards

Claudia: gehen ziemlich schnell sehr runter.

Florian: Ja.

Claudia: Und sobald du irgendwie keinen Strom hast, wirst du sehr, sehr schnell in eine

Claudia: Position gebracht, in der es dir auf viele Arten nicht gut geht.

Claudia: Also soziale Interaktion funktioniert nicht, du kannst dich nicht,

Claudia: Internet funktioniert nicht, du kannst dich kochen, deine physische Gesundheit leidet.

Claudia: Und bestimmte Gruppen waren schon immer und sind auch immer noch besonders anfällig

Claudia: für solche Energiearmut, nennt man das.

Claudia: Angefangen bei den Alleinerziehenden, älteren Menschen, Personen mit Migrationshintergrund,

Claudia: die sind besonders anfällig für so eine Energiearmut.

Claudia: Oder wenn du in einem Altbau wohnst, unsanierter Altbau, keine Dämmung.

Claudia: Und du kannst dir keine neue Heizung leisten, weil du kein Geld hast,

Claudia: um eine neue Heizung einzubauen.

Florian: Wenn man zur Miete wohnt, kann man auch meistens nicht einfach eine neue Heizung einbauen.

Claudia: Ja.

Florian: Die privilegierteren Teile der Bevölkerung sind tendenziell auch eher die,

Florian: die das Haus besitzen, in dem sie wohnen.

Claudia: Also die, die schon wenig haben, müssten eigentlich irgendwie noch mehr Geld

Claudia: haben, um sich da wieder rauszuholen, also um da eine Heizung einzubauen, aber es passiert ja.

Claudia: Also zum Beispiel einen neuen Heizungseinbau müsste ja eigentlich Vermieter

Claudia: regeln, aber der Vermieter denkt sich so, naja,

Claudia: also solange mich jetzt niemand dazu überredet, diese Upgrades,

Claudia: die dann irgendwie so Energieeffizienz steigern, sind jetzt nicht die beliebtesten so bei Vermietern.

Claudia: Das heißt, da sind Abhängigkeiten bei Leuten, die sich eben kein eigenes Haus leisten können.

Claudia: Du kannst ja auch nicht auf deine Mietwohnung oder dein Miethaus einfach eine

Claudia: Solaranlage draufsetzen.

Claudia: Oder wenn du keinen Balkon hast, dir ein Balkon Solarkraftwerke bauen.

Claudia: So, das geht halt einfach nicht. Das heißt, diese Ungleichheiten mit,

Claudia: ja, dann macht die doch Solarstrom oder dann mach doch ein E-Auto und lad doch bei dir zu Hause.

Claudia: Ja, wenn ich in meiner Mietwohnung nicht mein Auto laden kann,

Claudia: weil es gar keine Ladesäule gibt und ich keinen Platz habe, um ein Solarkraftwerk

Claudia: aufzustellen, dann ist das keine Möglichkeit für mich.

Claudia: Und dann wird Ungleichheit größer. Und das muss man im Blick behalten und das

Claudia: sollte eben auch bei solchen gesetzlichen oder anderen regularischen Rahmenbedingungen

Claudia: immer mitgedacht werden.

Claudia: Also auch CO2-Preisung trifft ja auch nicht immer alle gleich.

Claudia: Wenn die CO2-Steuer das Heizen mit Öl teurer macht, dann trifft das überproportional

Claudia: Haushalte mit vielleicht geringem Einkommen, die sich eben kein nichts anderes

Claudia: als eine Ölheizung im Moment leisten können. Also die Sachen immer mitdekommen.

Claudia: Das hatten wir an vielen Stellen schon, aber auch in Österreich kommt ihr da

Claudia: nicht vorbei. Also auch ihr habt diese Ungleichheiten.

Florian: Ja klar, warum sollten gerade wir die einzige Gesellschaft der Welt sein, wo alles gleich ist?

Claudia: Ja, das stimmt. Und ich denke halt nur daran, wenn man nochmal diese Abbildung

Claudia: sieht mit den Decent Living Standards.

Claudia: Und ihr seid da schon deutlich über dem Durchschnitt.

Claudia: Aber trotzdem ist das noch da. Trotzdem habt ihr diese Energiearmutsproblematik.

Claudia: Und ihr müsst daran denken, wie das in Ländern ist, in denen die Decent Living

Claudia: Standards nicht erfüllt werden oder darunter liegen. Ihr seid schon in einer

Claudia: recht guten Position, müsst daran denken, wenn ihr jetzt die Energiewende durchführt,

Claudia: dass ihr auch in dieser guten Position bleibt und alle mitnehmt.

Claudia: Lasse ich es so stehen. Dann gehen wir jetzt zu Firmen mal rüber, also Organisationen.

Claudia: Also ich nenne es mal Organisationen, weil es sind verschiedene Sachen,

Claudia: die da jetzt reinspielen.

Claudia: Organisationen, das können zum Beispiel Unternehmen sein, Firmen, jedweder Art.

Claudia: Es können aber auch Hochschulen sein oder Nichtregierungsorganisationen oder

Claudia: Energiegenossenschaften, was man sich auch immer so vorstellen kann.

Claudia: Also sowas wirklich organisierte Gesellschaft, die sich bis hin zu einer Firma bilden kann.

Claudia: Die können viel machen. Also mit Innovationskraft, mit Bildungsarbeit,

Claudia: mit sozialer Mobilisierung, Vorbildfunktion, alles mögliche.

Claudia: Können die als Agents of Change, also Veränderungsvorbilder,

Claudia: Agents, ich weiß nicht, wie selbst übersetzt man das. Also ich finde,

Claudia: Agenten ist keine gute Übersetzung.

Florian: Das klingt ein bisschen nachgedacht, James Bond.

Claudia: Ja, oder? Finde ich auch nicht gut. Ich brauche keine gute deutsche Übersetzung

Claudia: dafür. Wir nennen sie Agents of Change.

Claudia: Ich muss dann immer auf Wind of Change denken, Entschuldigung.

Claudia: Das ist wichtig zum Beispiel, wenn wir auf Firmen gucken, die können solche Agents of Change sein.

Claudia: Über ihre Produkte, Dienstleistungen, über ihre eigene Arbeitskultur.

Claudia: Also wird es gefördert, dass man mit dem Fahrrad zur Arbeit kommt?

Claudia: Gibt es Dienstfahrräder, um von Standort A nach B zu kommen?

Claudia: Aber auch die Entscheidung, wie sie Sachen produzieren und ob sie Innovationen

Claudia: fördern, also da haben sie einen ganz, ganz großen Einfluss.

Claudia: Und in Österreich ist es tatsächlich so, das fand ich ganz interessant, das da zu lesen.

Claudia: Die meisten Firmen machen freiwillig schon mehr oder nehmen die hohen Standards

Claudia: an, die eben über dem liegen, was es bisher eigentlich so gibt. Das ist ja schön.

Claudia: Bitte weitermachen, nicht aufhören. Also da gibt es einige, die ihre Rolle ernst

Claudia: nehmen. Das finde ich wirklich super. Kann ja auch alles Mögliche bedeuten.

Florian: Werden da konkrete Firmen genannt, dass man sie über etwas forschen kann oder

Florian: ist das nur so statistische Daten?

Claudia: Oh, ich glaube, an der Stelle wurden sie noch nicht genannt.

Claudia: Es werden aber noch Beispiele genannt, aber an der Stelle noch nicht.

Claudia: Und übrigens gibt es auch wieder ein schönes Zitat aus dem Text,

Claudia: das lautet A large body of international literature shows that there is no general

Claudia: empirical support for the assumption that being green is harmful to firms.

Claudia: Es gibt keinen wissenschaftlichen Belege dafür, dass wenn du grün bist mit deiner

Claudia: Firma und auf Umwelt achtest, dass das irgendwie negativ wäre.

Florian: Ich habe gerade überlegt, ob mir zumindest ein lustiges Gegenbeispiel einfallen

Florian: würde, aber nicht mal da habe ich jetzt auf die Schande was gefunden,

Florian: wo man mitzumachen könnte.

Florian: Weil selbst für Ölfirmen würde es sich wahrscheinlich lohnen,

Florian: wenn sie einen grünen Anstrich bekommen würden.

Claudia: Greenwashing, dazu gibt es auch nochmal so einen Teil, der auch nochmal sagt,

Claudia: ja, das gibt es in Österreich auch.

Florian: Ja, natürlich gibt es das bei uns.

Claudia: Ja, also ihr seid ja auch nicht frei von. Ich habe auch gelesen,

Claudia: das fand ich auch wieder so, Also es gibt nur 46 Prozent, also ich sage jetzt

Claudia: nur, weil ich finde, es ist nur 46 der österreichischen Topfirmen,

Claudia: also die großen, eure großen, veröffentlichen überhaupt Nachhaltigkeitsberichte.

Claudia: Und ich dachte mir so, was?

Claudia: Also ich finde, das könnten schon mal 100 Prozent sein.

Florian: Ja, da müsste man wahrscheinlich wieder Regelungen und Rahmenbedingungen per

Florian: Gesetz einführen, dass das passiert.

Claudia: Ich bin ja nicht Österreicherin, darf ich das einfach fordern? Nein, okay.

Florian: Fordere das von mir.

Claudia: Macht mal. Ich fände das gut. Also ich weiß, dass die Zahlen für Deutschland

Claudia: nicht besser sind. Glaubt mir.

Claudia: Aber ich finde, es sollte überall mal 100 Prozent sein. Ich finde ja allein

Claudia: schon, dass transparent machen,

Claudia: Egal, ob das jetzt ein guter oder schlechter Bericht ist, den man da über seine

Claudia: Nachhaltigkeit zeigt, hilft doch auch einfach schon, weil dann können ja auch

Claudia: ein Dehn entwickelt werden, auch von den eigenen Mitarbeitenden.

Claudia: Also wenigstens mit denen transparent darüber reden. Und immer dran denken,

Claudia: liebe Firmen, auch nichts tun,

Claudia: kostet Geld. Da haben sie sogar hier ganz konkrete Zahlen für Österreich.

Claudia: Also es gibt so einen jährlichen Netto-Schaden, der durch die Klimakrise entsteht, wenn man nichts macht.

Claudia: Also über die Firmen, egal jetzt welcher Sektor.

Claudia: Und insgesamt werden es dann 2,5 bis 5,2 Milliarden sein bis 2030.

Florian: Okay.

Claudia: Das ist ein bisschen fies, aber das ist tatsächlich Total Annual Net Damage.

Claudia: Jedes Jahr 2,5 bis 5,2 Milliarden Verlust. Für nichts machen.

Claudia: Also wenn ihr nichts macht. Also tut was.

Florian: Ja, aber da kommt halt wahrscheinlich wieder so die typische Risiko-Aversion

Florian: hinzu. Weil vielleicht, wenn ihr was macht, vielleicht muss ich dann noch mehr zahlen.

Claudia: Risiko-Aversion, exakt. Und wieder dieses, ah ja, aber wenn die anderen ja auch nicht.

Claudia: Also ich könnte ja Trittbrettfahrer sein. Die anderen machen und ich setze mich

Claudia: so hinten drauf. Nein, nein.

Claudia: Versteckt euch nicht. Und das Verstecken kann natürlich auch sein,

Claudia: dass man keinen Nachhaltigkeitsbericht rausbringt.

Claudia: Ich will natürlich aber auch mich jetzt nicht rausnehmen, auch Hochschulen, Forschungsinstitute.

Claudia: Auch wir können was tun. Also wir sind ja nicht nur Ideenmotoren.

Claudia: Ich glaube, der Begriff steht auch irgendwo, glaube ich. Sondern wir vermitteln ja jede Menge Wissen.

Claudia: Auch an vielleicht AkteurInnen, die nicht nur bei uns studieren,

Claudia: sondern auch jenseits. Das passiert ja auch. Habe ich gehört.

Claudia: Also es gibt Leute, die machen so Kommunikation nach außen.

Claudia: Genau. Und das gleiche ja auch für die NGOs, die ganzen Nichtregierungsorganisationen,

Claudia: die politisches, kritisches Denken, Teilhabe fördern, soziale Innovation fördern.

Claudia: Die sind einfach total wichtig.

Claudia: Also egal in welcher Form. Und wenn die dann zusammenarbeiten, noch umso besser.

Claudia: Also wenn jetzt irgendwie eine Universität gemeinsam mit einer NGO so ein Reallabor

Claudia: bastelt, also diese Orte, an denen man gemeinsam überlegt, wie man Dinge verändern

Claudia: kann, zum Beispiel Mobilität in einem ländlichen Raum in einer bestimmten Region in Österreich.

Claudia: Und die Studierenden analysieren irgendwie das Pendelverhalten.

Claudia: Die NGO organisiert irgendwie eine Mitfahrbörse. Ja, und die Kommune testet

Claudia: jetzt neue Verkehrsangebote aus gleichzeitig.

Claudia: Und man macht das gemeinsam. Dann sorgt das ja für Rückhalt bei viel mehr Personen.

Claudia: Man kann gemeinsam die einzelnen Stärken einbringen in ein Projekt, das was verändert.

Claudia: So Sachen brauchen wir. Jetzt kommt so ein Riesenkapitel, da haben sie mich

Claudia: kurz verloren, weil es jetzt nicht mein größtes Thema ist. Aber es gibt ein

Claudia: großes Kapitel, relativ groß fand ich, zu Energy Communities,

Claudia: also Energiegemeinschaften.

Claudia: Die habe ich ja jetzt schon mehrfach mal so angesprochen.

Claudia: Also wo sich Leute zusammenfinden, um gemeinsam irgendwie Strom zu produzieren.

Claudia: Angefangen beim Dorf, das eine Windkraftanlage aufstellt oder eben eine Wohngemeinschaft,

Claudia: die Solaranlagen aufbaut.

Claudia: Die besprechen sie relativ groß. Also wie kann man da eigentlich interagieren?

Claudia: Was gibt es da für verschiedene Arten? Also es gibt Citizens Energy Communities

Claudia: und Renewable Energy Communities.

Claudia: Das ist ein offensichtlicher Unterschied.

Claudia: Da bin ich ein bisschen lost gewesen.

Florian: Ja, ich habe mich da auch schon ein bisschen mit beschäftigt.

Florian: Energie, Gemeinschaft, Genossenschaft und alles.

Florian: Aber das ist ja auch etwas, wo ich das Gefühl habe, wenn ich das Gefühl habe,

Florian: sondern weiß, das ist etwas sehr, sehr Gutes und das soll es öfter geben.

Florian: Aber wo ich das Gefühl habe, da ist so eine gewisse Hürde, um das Konzept und

Florian: die Bürokratie dahinter zu verstehen.

Florian: Und das kann vielleicht viele abschrecken. Also vielleicht bräuchte es da noch

Florian: irgendeine koordinierte Kommunikationsmaßnahme, dass die Menschen deutlicher

Florian: wird, was ist das und wie mache ich mit?

Claudia: Total. Also es gibt ja schon so einige Pilotprojekte, die zeigen,

Claudia: was für großes Potenzial das haben kann.

Claudia: Aber da müsste auch irgendwie wieder was rausfließen, um andere wieder anzutriggern,

Claudia: dass das auch umsetzbar ist. Total.

Claudia: Also es schreckt ab, schon allein von dem Wording und von der Bürokratie.

Claudia: Aber es lohnt sich total. Ich glaube, da steckt noch viel Potenzial drin, was man rausholen kann.

Claudia: Und ich würde mich auch beteiligen, weißt du? Aber ich wohne ja hier auch zur

Claudia: Miete. Und ich habe auch keinen Balkon. Balkon, Energiekraftwerk, nichts für mich.

Claudia: Schade. Also diesen Teil, der schließt dann quasi so ein bisschen den Bereich

Claudia: dieser Organisation ab und dann geht es zur Circular and Sharing Economy. Du erinnerst dich.

Florian: Die haben wir auch schon ein paar Mal besprochen.

Claudia: Genau, die haben wir auch schon ein paar Mal besprochen und da gibt es natürlich

Claudia: auch in Österreich Sachen, die getan werden können und wie das da so aussieht.

Claudia: Und da gibt es eine schöne Tabelle, die muss ich jetzt aber erstmal scrollen

Claudia: und da gibt es jede Menge Beispiele und Links.

Claudia: Leider sehr viele .com Links, wenn ich das anmerken darf. Das ist Tabelle 5.1.

Florian: Bin schon da.

Claudia: Und da sieht man mehrere Spalten. Also es gibt verschiedene Level.

Claudia: Ja, sie nennen es Level. Level von diesem Avoid-Shift-Improve-Framework.

Claudia: Also vermeiden, verändern und verbessern.

Claudia: Daran erinnern sich vielleicht auch einige. Das sind ja verschiedene Arten,

Claudia: wie man rangehen kann, um zum Beispiel in einer Kreislaufwirtschaft Sachen zu verändern.

Claudia: Also man kann Dinge vermeiden, man kann sie verändern oder verbessern.

Claudia: Oder man kann sich was anderes suchen.

Claudia: Shift heißt eigentlich ja, sich was anderes suchen. Genau, und da gibt es zehn

Claudia: Level und die werden hier dargestellt von R1 bis R10, so runter,

Claudia: kann man so runterscrollen und dann steht da erstens, was die Strategie ist.

Claudia: Also der Name der Strategie. Bei R1 wäre das zum Beispiel Refuse.

Claudia: Also da steht Abondoning Redundant Products and Services. Du lässt einfach die

Claudia: Sachen weg, die du doppelt hast.

Claudia: Oder die du nicht mehr brauchst, die nicht mehr notwendig sind.

Claudia: Also das wäre eher, da steht da auch Anti-Consumption-Attitude.

Claudia: Also man versucht weniger zu konsumieren. Weniger kaufen, weniger schenken.

Claudia: Wir schenken uns nichts.

Claudia: Ist auch ein typisches Beispiel und dann wirklich nichts schenken, okay?

Claudia: Wirklich nichts schenken. Wichtiger Punkt. Das ist auch vermeiden von Konsum.

Claudia: Dann gibt es da jetzt so General Practical Examples of Existing Initiatives.

Claudia: Und da gibt es zum Beispiel Avoiding Packaging, also diese keine Verpackung um Sachen haben.

Claudia: Und da haben wir Zero Waste Austria.at.

Florian: Okay, ja, das habe ich glaube ich schon mal aufgemacht. Die Seite, die kenne ich.

Claudia: Ja, mir kam sie auch bekannt vor. Ich weiß nicht, ob wir sie schon mal hatten,

Claudia: aber mir kam sie auch sehr bekannt vor.

Claudia: Und dann gibt es noch verpackungsfrei-einkaufen-in-wien.html Ach, das ist schön.

Claudia: Also das sind Beispiele, wie tatsächlich einfach ohne Verpackung,

Claudia: also man weigert sich einfach Verpackungen zu haben.

Claudia: Dann gibt es noch praktische Beispiele im Lebensmittelsystem,

Claudia: also im Food System, also sowas wie vegane Ernährung oder nur noch regional kaufen.

Claudia: Also das ist ja auch Vermeidung von Emissionen, wenn man nicht die Äpfel von

Claudia: den Niederlanden nach Österreich kratzt, sondern österreichische Äpfel kauft.

Claudia: Da gibt es das Beispiel das AMA-Bio-Siegel.

Claudia: Das kannte ich jetzt noch nicht. Das ist bei euch, ne? Ja gut,

Claudia: das ist österreichisch.

Florian: Das ist aber schon sehr bekannt. Das taucht doch immer in der Werbung auf und

Florian: so. Das kennt man schon, das AMA-Bio-Siegel.

Florian: Agrarmarkt Austria Marketing GmbH, das Siegel.

Claudia: Ah, okay. Ja gut, dann kein Wunder, dass ich es nicht kenne.

Claudia: Und dann gibt es halt noch so praktische Beispiele aus der Informations- und

Claudia: Kommunikationstechnologie, die das irgendwie nutzen können. Das ist dann so die letzte Spalte.

Claudia: Und da gibt es dann verschiedene Sachen. Und das kannte ich jetzt natürlich

Claudia: nicht, codecheck.info.

Florian: Ja, sagt mir auch nichts. Ich habe gerade draufgeklickt, da kann man anscheinend

Florian: so Dinge, Strich-Codes 1, scannen und dann sieht man, was da so drin ist.

Claudia: Was da so drin ist und wo es herkommt und sowas. Also das quasi,

Claudia: wie kann dann so eine digitale Helferlein uns dabei unterstützen, diese Sachen zu machen?

Claudia: Also das eine sind Initiativen,

Claudia: dann Beispiele, die irgendwie um dich im Lebensmittel drehen und dann setzt

Claudia: es immer noch mal Informationen zu Kommunikationsmaßnahmen.

Claudia: Und da kann man sich so durchklicken. Also R2 ist Rethink.

Claudia: Ja, also denk einfach nochmal drüber nach. Benutz Sachen einfach noch öfter.

Claudia: Also du kannst einfach die Sachen öfter und intensiver benutzen.

Claudia: Zum Beispiel, indem du Sachen teilst und die Sachen gemeinsam besitzt oder indem

Claudia: du Sachen benutzt, die multifunktional eingesetzt werden können.

Claudia: Da gibt es dann auch Beispiele dafür. Wobei ich muss ein bisschen schluck mal Airbnb Airbnb.at?

Florian: Ja, weiß ich nicht.

Claudia: Ist das wirklich eine österreichische Version oder ist das...

Florian: Doch, doch, das scheint es zu geben. Hast du jetzt geschluckt,

Florian: weil das denn eine österreichische Seite ist oder wegen Airbnb im Allgemeinen?

Claudia: Wegen Airbnb im Allgemeinen.

Florian: Ja, kann man natürlich kritisieren. Habe ich tatsächlich in meinem Leben einmal, glaube ich, benutzt.

Florian: Aber ich kann zumindest die Idee dahinter verstehen, weil ich hätte es vielleicht

Florian: nicht unter Resync eingeordnet, aber zum Beispiel vermutlich irgendeinem anderen

Florian: Punkt, unter einem anderen Level, weil es ist quasi ein Hotel,

Florian: für das nicht extra ein neues Gebäude gebaut worden ist.

Florian: Sondern du hast halt einfach ein Ding, das vielleicht ansonsten leer gestanden

Florian: wäre, genutzt und hast was anderes gemacht.

Florian: Über die Praktik von Airbnb kann man unterschiedlicher Meinung sein, aber prinzipiell.

Claudia: Ja, und ob es leer stehen würde oder ob es benutzt wird, um Lebensraum auszudrängen

Claudia: und lieber andere Einnahmen zu machen, genau.

Claudia: Aber ja, es ist theoretisch ein guter Ansatz. Und das sind noch mehr so Sachen,

Claudia: so fragnebenan.com, peerbuy.com.

Claudia: Also das sind so Sachen. Es gibt dann noch Reduce, das ist R3,

Claudia: also einfach reduzieren, indem man Sachen produziert, die weniger starken Umwelteinfluss

Claudia: haben oder die Sachen effizienter macht.

Claudia: Also das richtet sich jetzt vielleicht ein bisschen mehr auch gerade an die

Claudia: Firmen und ähnliches. Also da kann man mal reinschauen.

Claudia: Dann gibt es Reuse, also Sachen effizienter.

Claudia: Die man eigentlich nicht mehr benutzen möchte, jemand anderem geben oder einem

Claudia: anderen Nutzen zuführen.

Florian: Ja.

Claudia: Oder obwohl in ihrem eigenen Nutzen zuziehen. Es gibt noch eine andere Möglichkeit.

Claudia: Aber es muss jemand anderem geben, der es nutzen kann.

Claudia: Verpackungen wiederverwenden ist so das Simpelste. Aber auch Flohmarkt,

Claudia: Sachen weiterverkaufen.

Claudia: Als Beispiel, da sind jetzt hier Sachen wie Vinted.at. Kennst du vielleicht?

Florian: Ja, habe ich schon mal gehört. Wenn ich Flohmarkt mache, dann mache ich es lieber in Original.

Claudia: Genau. Es könnte aber auch einfach sein, wenn wir jetzt nochmal zu den Lebensmitteln

Claudia: gehen, zum Beispiel einfach Kaufglasflaschen.

Florian: Ja, ich wollte ganz sagen, gut, ja, Flohmarkt, Lebensmittel ist selten,

Florian: aber ja, Glasflaschen, ja.

Claudia: Exakt. Dann gibt es Repair, also Sachen reparieren, wo es dann auch wieder ganz viele Beispiele gibt.

Claudia: ZeroWasteAustria.at ist hier auch wieder genannt, wo man tatsächlich Sachen

Claudia: einfach reparieren soll. Aber da muss man natürlich auch Kompetenzen für haben.

Claudia: Also da immer nochmal dran denken, dafür brauchst du Fähigkeiten.

Claudia: Also nicht alle haben die Möglichkeit, das zu machen oder die Fähigkeiten,

Claudia: das tatsächlich umzusetzen.

Claudia: Refurbished haben wir, also ein altes Produkt wieder up-to-date bringen.

Claudia: Das passiert ja öfter mal mit Smartphones und ähnlichem.

Claudia: Da gibt es Refurbed.at zum Beispiel, so eine Anwendung, die das macht.

Claudia: Oder Fashion Upcycling gibt es natürlich irgendwie so auch. Das kenne ich gar nicht. Kaya.at.

Florian: Boah, ich sage bisher auch nichts.

Claudia: Creating New Fashion Based on Old Fashion. Klingt aber gut.

Florian: Ja, so ist das Upcycling-Ding, sehr klar. Ja, warum nicht?

Claudia: Ja, und dann kannst du Remanufacture, also einzelne Teile noch für was anderes

Claudia: benutzen. Das kennt natürlich wunderbar bei Fahrrädern oder bei sonstigen Geräten,

Claudia: die einfach so Teile haben, die man weiter benutzen kann.

Claudia: Repurpose ist dann wieder, ne, gibt der Sache einen neuen Sinn.

Claudia: Da gibt es ein Beispiel für Products based on Food Waste.

Florian: Ja, das kenne ich. Ich sehe das öfter mal bei so Veranstaltungen,

Florian: wo dann zum Beispiel das Catering aus geretteten Lebensmitteln gemacht ist, wie es dann oft heißt.

Florian: Also das habe ich in Österreich schon oft gesehen. Oft ist es nicht wahnsinnig

Florian: oft, aber sowas ist tatsächlich etwas, was hier immer wieder mal auftaucht.

Claudia: Ja, und ich finde da finde ich es ganz spannend. Also ich meine,

Claudia: Sie geben hier ein Beispiel, so unverschwendet.at, scheint offensichtlich da ein Beispiel zu sein.

Florian: Ich habe gerade drauf geklickt, da ist so eine Geschenkbox aufgepoppt auf der

Florian: Seite und die habe ich mal geschenkt bekommen.

Florian: Ich weiß gerade nicht, woher ich sie geschenkt bekommen habe,

Florian: aber ich hatte sie mal geschenkt bekommen. So ein Set Marmeladen und so Zeug

Florian: aus überschüssigem Obst.

Florian: Genau diese Box, die da war, hatte ich mal von irgendjemandem geschenkt bekommen. Ja, da guck.

Claudia: Okay, guck. Das ist ja cool. Wir hatten Repurposed gerade, genau.

Claudia: Recycle. Ach ja, recycelt, Leute.

Claudia: Wichtig. Und Recover, das wäre tatsächlich Materialien sammeln,

Claudia: also Müll sammeln und nutzen, nachnutzen.

Claudia: Aber bei Food Incineration war ich ein bisschen verwirrt. Heißt das nicht Lebensmittelverbrennung?

Florian: Ja, aber das ist dann für Fernwärme wahrscheinlich gedacht oder sowas in der

Florian: Art. Das wäre jetzt meine Interpretation.

Claudia: Ja, Müllverbrennung, getrennte Systeme.

Claudia: Ja, okay. Ja, also die Tabelle liefert echt ein paar Beispiele.

Claudia: Da sind noch deutlich mehr Links, als wir sie jetzt vorgelesen haben.

Claudia: Also da sind wirklich Beispiele, die auch nochmal ganz praktisch sichtbar machen.

Claudia: Wie sieht denn das eigentlich aus in freier Wildbahn? Das finde ich eine sehr,

Claudia: sehr, sehr gut gelungene Tabelle.

Claudia: Und jetzt geht es nochmal, gibt es noch so einen wilden Ritt,

Claudia: dieser Circular Economy Kapitel, durch verschiedene Informationsflüsse und Sachen,

Claudia: die das Ganze verhindern oder ermöglichen.

Claudia: Also ich will da jetzt nicht im Detail durchgehen, da kann man sich echt gut

Claudia: durchlesen, ist auch super gut geschrieben. Hier Kapitel 553,

Claudia: Risks Associated with Circular Sharing Economy, die das so ein bisschen zusammenfassen,

Claudia: da gibt es viel, weil es gibt ja Rebound-Effekte.

Claudia: Erinnert sich, wenn man Einsparungen an einer Stelle macht, entstehen neue Konsumgewohnheiten an der anderen.

Claudia: Also wenn ich weniger Geld ausgebe, weil ich Secondhand kaufe.

Florian: Ja, dann leiste ich wieder teuren Urlaub in Asien.

Claudia: Exakt, dann mache ich doch einen Wochenendtrip ins Ausland oder fliegen wollen. Genau.