DK145: Energie, Arbeit, Rohstoffe: Wie wird das Versorgungssystem klimafreundlich?

Shownotes

DK145: Energie, Arbeit, Rohstoffe: Wie wird das Versorgungssystem klimafreundlich?

Und: Wo erholen wir uns in der Klimakrise?

"Das Klima”, der Podcast zur Wissenschaft hinter der Krise. Wir lesen und erklären den aktuellen Österreichischen Sachstandsbericht zum Klimawandel.

In Folge 145 geht es um viel. Nämlich einerseits um fast alles, was in Österreich so produziert wird. Aber auch um andere Sachen, die wichtig für uns sind, zum Beispiel Erholung, Tourismus und Arbeit. Und weil das alles mit Energie zu tun hat, schauen wir uns die komplette Energieversorgung von Österreich auch noch an.

Wer den Podcast unterstützen will, kann das gerne tun: https://steadyhq.com/de/dasklima/ und https://www.paypal.me/florianfreistetter.

Hier ist der Link zum vierten Kapitel des Sachstandsberichts.

Die Struktur des Versorgungssystems

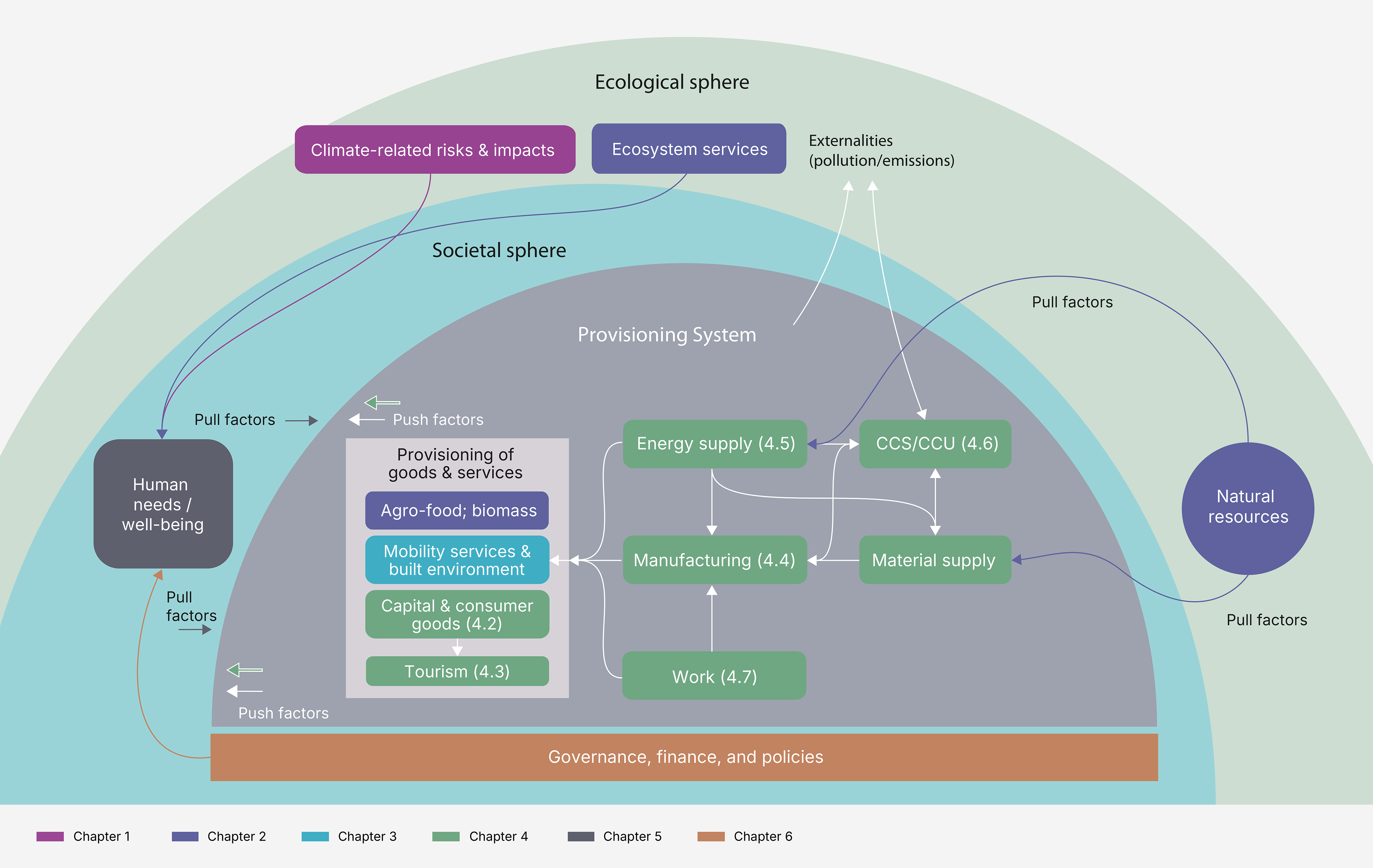

Kapitel 4 des Österreichischen Sachstandsberichts zum Klimawandel trägt den Titel „Provision of Goods and Services in a Climate Resilient Economy via Materials, Energy and Work“. Das Thema ist komplex und umfasst zahlreiche ineinandergreifende Bereiche, die durch eine zentrale Grafik erläutert werden.

Abbildung 4.1zeigt das Zusammenspiel zwischen ökologischer und gesellschaftlicher Sphäre. In der gesellschaftlichen Sphäre befindet sich das Versorgungssystem, das aus Bereichen wie Landwirtschaft, Mobilität, Gebäuden, Tourismus und Arbeit besteht. Dieses System ist auf Materialien, Energie und Arbeit angewiesen und beeinflusst sowohl das menschliche Wohlbefinden als auch die Umwelt. Die Darstellung verdeutlicht, wie stark diese Bereiche miteinander verknüpft sind und wie wichtig es ist, sie klimafreundlich zu gestalten.

Materialflüsse und Emissionen in Österreich

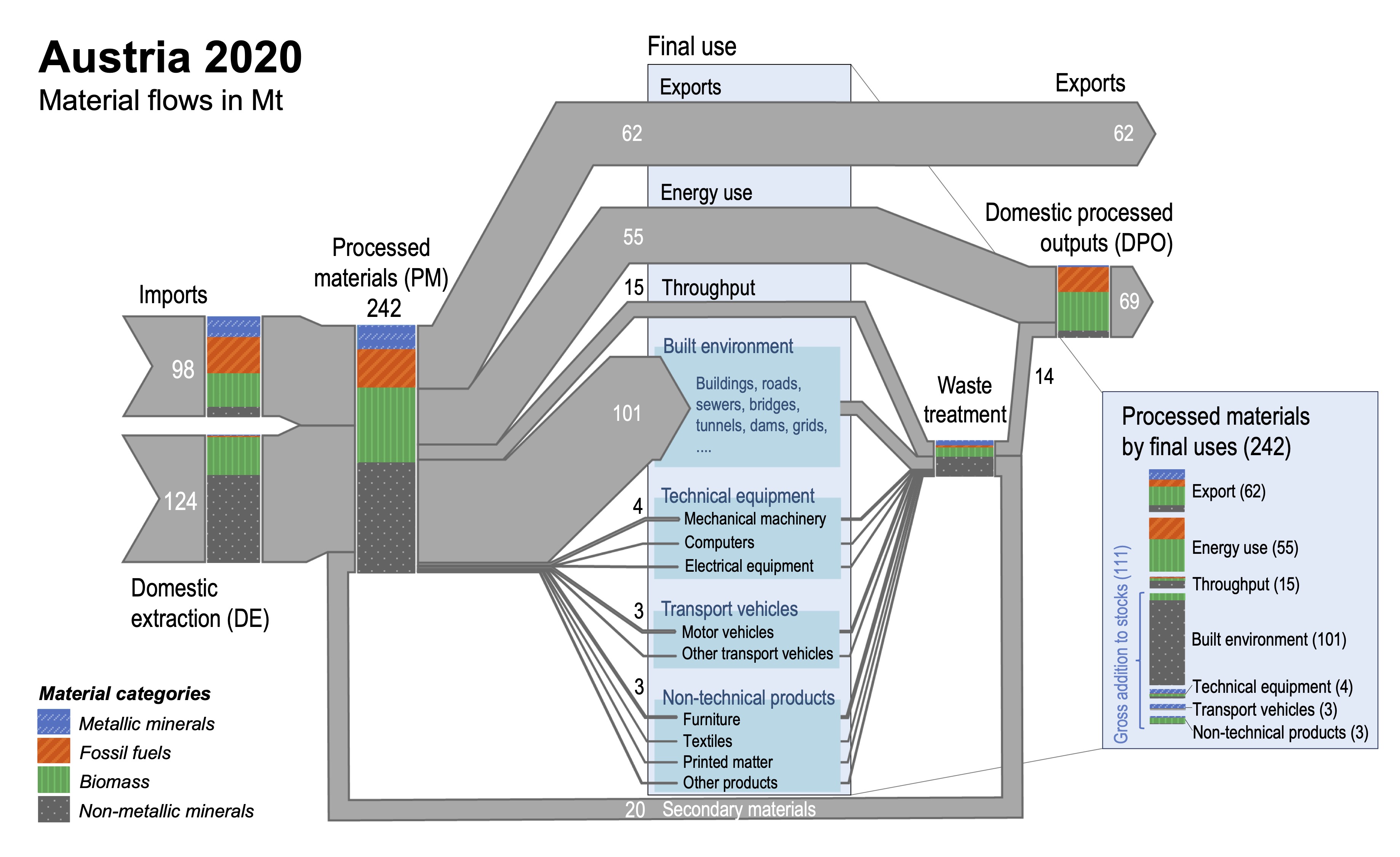

Ein weiteres zentrales Thema ist der Materialfluss in Österreich, wie in Abbildung 4.3 veranschaulicht:

Abbildung 4.1zeigt das Zusammenspiel zwischen ökologischer und gesellschaftlicher Sphäre. In der gesellschaftlichen Sphäre befindet sich das Versorgungssystem, das aus Bereichen wie Landwirtschaft, Mobilität, Gebäuden, Tourismus und Arbeit besteht. Dieses System ist auf Materialien, Energie und Arbeit angewiesen und beeinflusst sowohl das menschliche Wohlbefinden als auch die Umwelt. Die Darstellung verdeutlicht, wie stark diese Bereiche miteinander verknüpft sind und wie wichtig es ist, sie klimafreundlich zu gestalten.

Materialflüsse und Emissionen in Österreich

Ein weiteres zentrales Thema ist der Materialfluss in Österreich, wie in Abbildung 4.3 veranschaulicht:

Hier zeigt sich: Der Großteil des eingesetzten Materials wird für Bauprojekte verwendet, ein kleinerer Teil für Konsumgüter wie Kleidung und Möbel. Ein erheblicher Teil der Materialien endet als Abfall oder wird als Treibhausgas in die Atmosphäre abgegeben. Das Problem: Österreichs Materialfußabdruck ist nur minimal gesunken und liegt im internationalen Vergleich sehr ungünstig. Der Fokus liegt derzeit zu stark auf technologische Lösungen statt auf systemischen Veränderungen und materialeffizientem Wirtschaften.

Kreislaufwirtschaft als Schlüsselstrategie

Hier zeigt sich: Der Großteil des eingesetzten Materials wird für Bauprojekte verwendet, ein kleinerer Teil für Konsumgüter wie Kleidung und Möbel. Ein erheblicher Teil der Materialien endet als Abfall oder wird als Treibhausgas in die Atmosphäre abgegeben. Das Problem: Österreichs Materialfußabdruck ist nur minimal gesunken und liegt im internationalen Vergleich sehr ungünstig. Der Fokus liegt derzeit zu stark auf technologische Lösungen statt auf systemischen Veränderungen und materialeffizientem Wirtschaften.

Kreislaufwirtschaft als Schlüsselstrategie

Ein zentraler Lösungsansatz ist die Kreislaufwirtschaft. Studien zeigen, dass durch verstärktes Recycling von Stahl, Aluminium und Plastik bis zu 56 % der CO2-Emissionen in der Schwerindustrie eingespart werden könnten. Auch Sharing-Modelle wie Carsharing und Coworking können zur Reduktion beitragen. Eine umfassende Umstellung auf Kreislaufwirtschaft würde nicht nur Emissionen senken, sondern auch Ressourcen schonen.

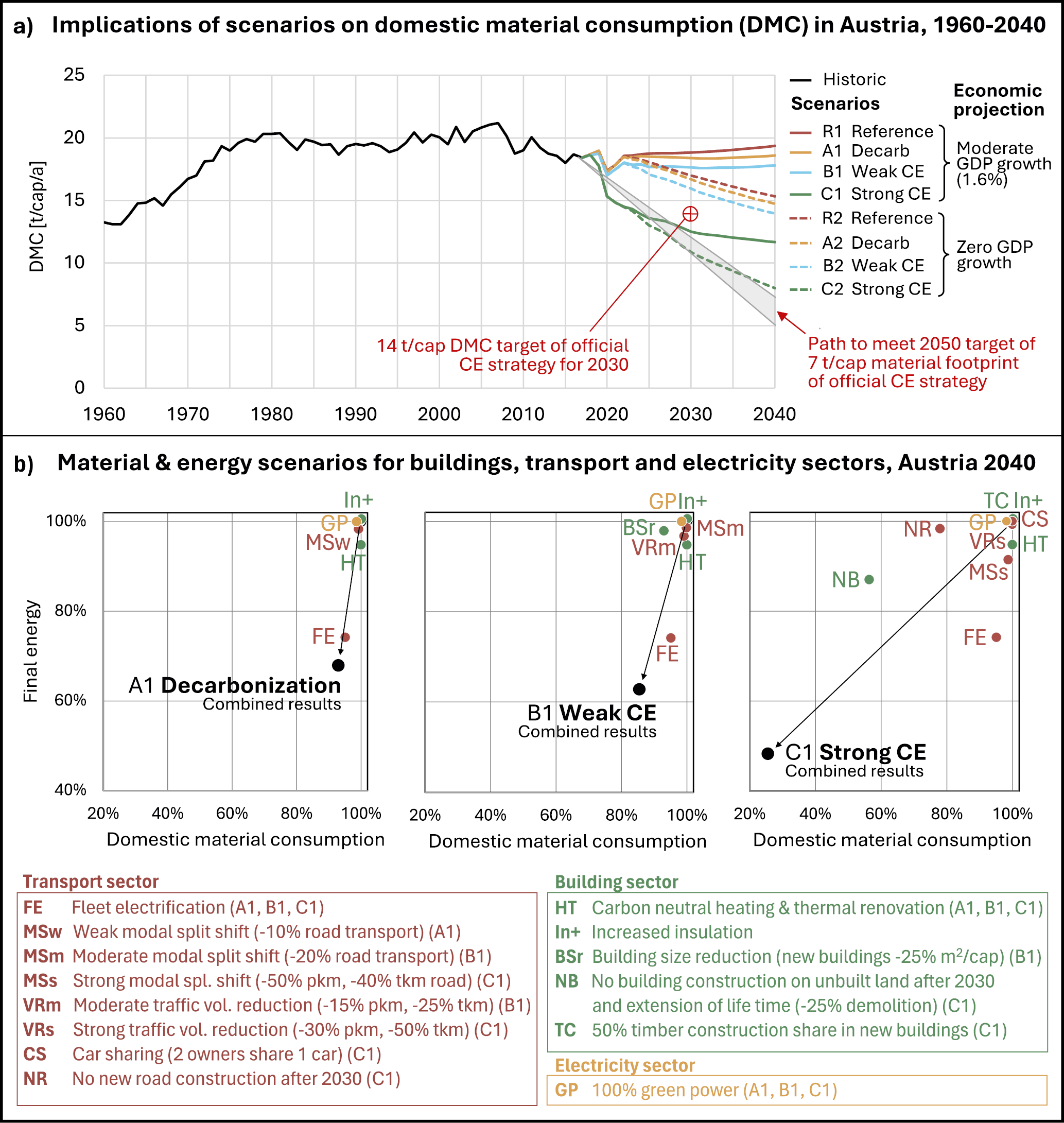

In einer österreichischen Studie wurden vier Szenarien analysiert, wie sich bis 2040 der Gebäudesektor, der Transport und die Stromerzeugung dekarbonisieren lassen – je nach wirtschaftlichem Wachstum und politischer Ambition. Nur das ambitionierteste Szenario, das unter anderem keine neuen Straßen oder Gebäude auf unbebautem Land vorsieht, führt zu einer deutlichen Reduktion der Emissionen, wie Abbildung 4.5 zeigt.

Tourismus im Klimawandel

Der Tourismus ist für Österreich ein bedeutender Wirtschaftssektor – rund 7,5 % des BIP hängen direkt oder indirekt davon ab. Gleichzeitig verursacht Tourismus erhebliche Emissionen, vor allem durch Transport. Österreich ist ein sogenanntes „Net Origin Country“: Die Emissionen durch Auslandsreisen der Österreicher:innen sind höher als jene der ausländischen Tourist:innen im Inland.

Die Klimakrise bedroht den tourismusrelevanten Naturraum: Wintertourismus leidet unter Schneemangel, Sommerhitze beeinträchtigt den Städtetourismus, und zunehmender Starkregen sowie veränderte Wasserqualität in Seen könnten weitere Auswirkungen haben. Mögliche Strategien zur Anpassung sind z. B. längere Aufenthalte statt häufiger Kurzreisen, Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder nachhaltiger Hotelbetrieb.

Einige praktische Ideen: Hotels könnten Bahnreisen bewerben oder Rabatte für klimafreundliche Anreisen anbieten. Viele österreichische Hotels nutzen bereits heute überdurchschnittlich viel erneuerbare Energie – 54 % im Vergleich zu 34 % im nationalen Durchschnitt. Dennoch ist der Wintertourismus besonders gefährdet, da technologische Anpassungen wie Schneekanonen oft nicht mehr ausreichen werden.

Industrie und Herstellung

Österreich hat eine energieintensive Industrie mit hohem Anteil an Metall- und Papierproduktion. Zwar wird moderne, effiziente Technologie eingesetzt, der Gesamtenergiebedarf bleibt jedoch hoch. Besonders in der Stahlproduktion bestehen durch den Einsatz von Wasserstoff oder Recycling („Sekundärstahl“) Potenziale zur Emissionsminderung. Der Umbau erfordert allerdings große Investitionen und neue Energiequellen.

Das Energiesystem Österreichs

Der Anteil fossiler Energieträger am Energiemix ist in Österreich zwar leicht gesunken – von 75 auf 66 % – doch besonders beim Gasverbrauch gab es kaum Fortschritte. Wind- und Solarenergie haben stark zugelegt, vor allem durch den Ausbau von Biomasse, Windkraft und Photovoltaik. Trotzdem besteht weiterhin hoher Handlungsbedarf, insbesondere im Verkehrssektor, der nach wie vor stark von Öl abhängig ist.

Windkraft gilt als besonders verlässlich und saisonal gut abgestimmt. Dennoch ist der Ausbau sehr ungleich verteilt: Über 800 von ca. 1400 Windrädern stehen in Niederösterreich, während es in Westösterreich (Tirol, Salzburg, Vorarlberg) gar keine gibt. Der Hauptgrund sind fehlende politische Vorgaben und mangelnde Akzeptanz auf Landesebene – nicht etwa geografische Einschränkungen.

Der Bericht betont, dass Österreichs Energieinfrastruktur ein zentraler Hebel zur Dekarbonisierung ist. Investitionen von 6 bis 11 Milliarden Euro pro Jahr wären notwendig, um bis 2040 ein CO2-neutrales System zu etablieren. Hindernisse sind vor allem mangelnder politischer Wille, fragmentierte Gesetzgebung und geringe gesellschaftliche Akzeptanz. Arbeit, Gesellschaft und Klimagerechtigkeit

Ein unerwarteter, aber wichtiger Aspekt in Kapitel 4 ist die Rolle von Arbeit im Kontext der Klimakrise. Der Bericht unterscheidet zwischen bezahlter und unbezahlter Arbeit (z. B. Pflege, Ehrenamt) und untersucht, wie beide mit Emissionen, Mobilität und gesellschaftlicher Transformation zusammenhängen.

90 % der österreichischen Bevölkerung sind in unbezahlte Care-Arbeit eingebunden, aber nur rund 50 % in bezahlte Erwerbsarbeit. Frauen übernehmen dabei den Großteil der unbezahlten Tätigkeiten. Zugleich sind viele Erwerbstätige überfordert: 17 bis 30 % fühlen sich als „over-employed“ – sie würden gerne weniger arbeiten. Dies beeinflusst auch die Bereitschaft, sich für Klimaschutz zu engagieren.

Arbeit beeinflusst Mobilität: Etwa 50 % der in Österreich zurückgelegten Wege stehen in Zusammenhang mit Arbeit. Menschen, die „grüne“ Arbeitsplätze haben oder deren Unternehmen Umweltbewusstsein leben, engagieren sich häufiger für Nachhaltigkeit. Umgekehrt fällt es Menschen mit belastenden Arbeitsbedingungen oder wenig Kontrolle schwerer, klimafreundlich zu handeln.

Der Bericht fordert daher strukturelle Veränderungen: Arbeitszeitverkürzung, bessere Bezahlung und Sichtbarkeit für Care-Arbeit, Förderung von grüner Beschäftigung sowie eine Verlagerung von Arbeit näher an Wohnorte. Gewerkschaften könnten als Akteure für Klimagerechtigkeit gestärkt werden, etwa durch Schutz vor Hitzebelastung oder faire Arbeitsbedingungen in der Transformation. Auch hier lautet das zentrale Fazit: Nur durch eine bewusste Umgestaltung von Arbeit wird der Wandel zu einer klimafreundlichen Gesellschaft gelingen.

.

Transparenz-Hinweis Die Podcastfolgen zum Zweiten Österreichischen Sachstandsbericht zum Klimawandel sind in Zusammenarbeit mit dem Koordinationsteam des AAR2 entstanden und wurde vom Klima- und Energiefonds finanziell unterstützt. Live Shows Tickets für die Sternengeschichten Live Tour 2025 von Florian gibt es unter sternengeschichten.live.

Werbung und Unterstützung

Ein kleiner Hinweis: In “Das Klima” gibt es keine Werbung. Wenn ihr Werbung hört, dann liegt das nicht an uns; dann hat jemand unerlaubt und ohne unser Wissen den Podcast-Feed kopiert und Werbung eingefügt. Wir machen keine Werbung - aber man kann uns gerne was spenden, geht auch bei PayPal.

Kontakt und weitere Projekte

Wenn ihr Fragen oder Feedback habt, dann schickt uns einfach eine Email an podcast@dasklima.fm. Alle Folgen und alle Shownotes findet ihr unter https://dasklima.fm.

Florian könnt ihr in seinem Podcast “Sternengeschichten” zuhören, zum Beispiel hier: https://sternengeschichten.podigee.io/ oder bei Spotify - und überall sonst wo es Podcasts gibt. Außerdem ist er auch noch regelmäßig im Science Busters Podcast und bei WRINT Wissenschaft”-Podcast zu hören (den es ebenfalls bei Spotify gibt). Mit der Astronomin Ruth Grützbauch veröffentlicht er den Podcast “Das Universum”.

Claudia forscht und lehrt an der TH Köln rund um Wissenschaftskommunikation und Bibliotheken und plaudert im Twitch-Stream “Forschungstrom” ab und an über Wissenschaft.

Ansonsten findet ihr uns in den üblichen sozialen Medien:

Instagram Florian| Facebook Florian| Instagram Claudia

Bluesky Florian| Bluesky Claudia

Mastodon Florian| Mastodon Claudia

Blog Florian| Homepage Florian| [Veranstaltungen Florian](https://www.florian-freistetter.at/show_content.php?hid=2

Transkript anzeigen

Claudia: Hier ist das Klima, der Podcast zur Wissenschaft hinter der Krise.

Claudia: Wir lesen und erklären den aktuellen österreichischen Sachstandsbericht zum

Claudia: Klimawandel jeden Montag mit Florian Freistetter.

Florian: Und mit Claudia Frick.

Claudia: Willkommen zurück.

Florian: Ja, wir sind mit unserem österreichischen Sachstandsbericht zum Klimawandel

Florian: schon bei der Hälfte angelangt mit Folge 145 und Kapitel 4.

Florian: Weil der Bericht hat, wie wir in der allerersten Folge gehört haben,

Florian: acht Kapitel und vier ist die Hälfte von acht.

Claudia: Ja, und du bist schon wieder dran. Und bevor sich alle wundern,

Claudia: was ich eigentlich so mache, ich bin die nächsten Male öfter dran.

Florian: Ja, wir konnten das aus logistischen Gründen nicht immer abwechselnd einteilen.

Florian: Aber am Ende werde ich vier Kapitel besprochen haben und du wirst vier Kapitel besprochen haben.

Claudia: Ich glaube, das ist der Plan.

Florian: Ja, und nachdem wir in der letzten Folge einen großen Brocken besprochen haben,

Florian: nämlich Gebäude und Transport, also alles, was mit Städten, Siedlungen, Wohnen,

Florian: Autos, Zügen, Straßen zu tun hat, was nicht wenig ist, haben wir wieder einen großen Brocken.

Florian: Aber bevor wir die großen Brocken angehen, schauen wir noch ganz kurz zurück auf die letzte Folge.

Florian: Da haben wir besprochen, wie

Florian: wir in Zukunft wohnen sollten, wie wir unsere Wohnung gestalten sollten,

Florian: wie wir uns fortbewegen sollten und im Wesentlichen aber mit sehr viel wissenschaftlichen

Florian: Hintergrund und sehr viel spannenden Detailinformationen das festgestellt oder

Florian: der Bericht hat das festgestellt, was man sich eh schon denken könnte,

Florian: dass es zum Beispiel schlauer wäre und besser für alle, wenn wir nicht so viel

Florian: Auto fahren und wenn wir Auto fahren, dass wir elektrische Autos benutzen,

Florian: dass wir im Zug fahren sollten, dass wir Menschen dazu bringen.

Florian: Und animieren sollten, sich klimafreundlich fortzubewegen, klimafreundlich zu

Florian: wohnen, dass wir die Städte entsprechend planen müssen, also Dinge, die mit

Florian: gesunden Menschenverstand eigentlich erkennbar sind, aber das ist wichtig.

Florian: Gesunder Menschenverstand ist das eine. Die Wissenschaft muss trotzdem noch

Florian: schauen, ob der gesunde Menschenverstand wirklich das Richtige sagt oder nicht,

Florian: weil der täuscht uns gerne auch mal.

Claudia: Das hast du sehr schön gesagt und das stimmt. Manchmal muss man den gesunden

Claudia: Menschenverstand nochmal gegenchecken.

Florian: Ganz genau, das macht die Wissenschaft und das macht sie auch in Kapitel 4 des

Florian: österreichischen Sachstandsberichts zum Klimawandel.

Florian: Der trägt den Titel auf Englisch Provision of Goods and Services in a Climate

Florian: Resilient Economy via Materials, Energy and Work.

Florian: Ist ein bisschen ein kryptischer Titel, will ich nicht sagen,

Florian: der stimmt schon, aber man kann sich nicht sofort vorstellen,

Florian: was gemeint ist, wenn von der Versorgung mit Gütern und Services in einer klimaresilienten

Florian: Wirtschaft durch Materialien, Energie und Arbeit die Rede ist.

Claudia: Klingt so ein bisschen wie so ein Sammelsurium an Begriffen.

Florian: Es ist auch ein Sammelsurium an Themen, die aber trotzdem zusammenhängen.

Florian: Und am besten fangen wir gleich direkt an mit der allerersten Abbildung in diesem

Florian: Kapitel, denn da wird uns das alles erklärt, was das genau bedeutet.

Florian: Die Abbildung ist auch ein bisschen sammelsurisch angelegt, aber wenn man sie

Florian: ein bisschen genauer anschaut, dann versteht man, worum es geht.

Florian: Abbildung 4.1, die ihr auch wieder in den Shownotes direkt sehen könnt oder

Florian: ihr könnt in den Shownotes natürlich auch auf den Link klicken zum Bericht,

Florian: dann könnt ihr euch die Abbildung im Bericht anschauen.

Claudia: Okay.

Florian: Sie ist sehr bunt.

Claudia: Ja, das kann man so sagen. Vielleicht wird es ja noch geändert in der finalen

Claudia: Fassung, aber die ist schon wirklich kunterbunt.

Florian: Ja, aber die Farben haben auch eine Bedeutung, weil die Farben sagen uns auch,

Florian: in welchen Kapiteln des Berichts die Themen behandelt werden.

Florian: Also es ist eine Abbildung, die tatsächlich sich auf den gesamten Bericht bezieht.

Florian: Aber der relevante Teil, das ist der, der in diesem Kapitel behandelt wird.

Florian: Wir sehen in dieser Abbildung zuerst mal ja einen großen grünen Blob,

Florian: außen um alles andere rundherum.

Florian: Das ist die ökologische Sphäre, also die Umwelt in dem Fall.

Florian: Und in dieser ökologischen Sphäre, da finden Dinge statt.

Florian: Da gibt es die Klimarisiken, den Klimawandel, das sind die natürlichen Ressourcen,

Florian: die wir brauchen für irgendwas.

Florian: Und eingebettet in die ökologische Sphäre ist die gesellschaftliche Sphäre.

Florian: Das ist da, wo wir Menschen existieren, wo wir leben. Da ist das,

Florian: wo das stattfindet, was uns interessiert.

Florian: Unser Wohlbefinden, das, was wir brauchen, das, was wir wollen,

Florian: das findet da drin statt.

Florian: Und da sieht man schon mal die ersten Verbindungen.

Florian: Wenn die Klimakrise Dinge macht mit der Welt, dann könnten dadurch zum Beispiel

Florian: unsere Bedürfnisse und unser Wohlbefinden negativ beeinflusst werden vielleicht.

Florian: Weil dann kann zum Beispiel Hochwasser unser Haus wegbekommen.

Florian: Schwemmen und das ist dann nicht gut für unser Wohlbefinden.

Florian: In dieser gesellschaftlichen Sphäre sitzt auch das, was wir so Politik nennen,

Florian: also Finanzgesetzgebung und so weiter, die natürlich auch Einfluss darauf hat,

Florian: wie wir als Menschen uns wohlbefinden und was wir brauchen.

Florian: Was auch noch aus der ökologischen Sphäre zum menschlichen Wohlbefinden kommt,

Florian: das sind die Ökosystemdienstleistungen, die wir schon in Folge 2 besprochen haben.

Florian: Zum Beispiel Spazierengehen im Wald ist eine Dienstleistung,

Florian: die die ökologische Fähre uns bereitstellt.

Florian: Und dann fühlen wir uns wohl beim Spaziergang im Wald, was für unser Wohlbefinden gut ist.

Florian: Aber genauso wie Dinge, die wir anbauen, auch die kommen aus der ökologischen

Florian: Sphäre, die natürlichen Ressourcen, die wir brauchen.

Florian: Und mitten in dieser gesellschaftlichen Sphäre, die mitten in der ökologischen

Florian: Sphäre sitzt, finden wir das Versorgungssystem.

Florian: Und das ist das, worum es geht.

Florian: In diesem Versorgungssystem ist alles drin, was wir brauchen für unser Wohlbefinden,

Florian: für unsere Bedürfnisse.

Florian: Da ist zum Beispiel Landwirtschaft drinnen, Lebensmittel. Da ist drinnen die

Florian: Mobilität, da sind drinnen Gebäude.

Florian: Wir brauchen was zum Essen, wir brauchen was zum Wohnen, wir müssen irgendwie

Florian: von A nach B kommen und das ist wichtig.

Florian: Genauso gut ist wichtig, Dinge, also Consumer Goods, also alles,

Florian: was wir halt so in der Welt, in der wir leben, irgendwie zulegen,

Florian: was wir haben wollen, was wir brauchen.

Florian: Das ist jetzt nicht nur so Luxusgüter gemeint natürlich, sondern alles.

Florian: Also wenn man sich Wenn ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, eine neue Hose kaufen

Florian: will, dann muss die irgendwo hergestellt werden, die muss irgendwie gekauft

Florian: werden, die muss verkauft werden.

Florian: Wir brauchen Geld für irgendwo her. Zum Geld müssen wir arbeiten, dass wir das haben.

Florian: Das heißt, da steckt er drin. Tourismus steckt da auch drin.

Florian: Ist auch etwas, was Teil dieses Versorgungssystems ist.

Florian: Wir brauchen den Tourismus, der muss bereitgestellt werden, weil wir auch dadurch

Florian: unsere Bedürfnisse befriedigen, was unserem Wohlbefinden gut tut.

Florian: Und auf diese Versorgungsgüter und Services haben ganz viele Dinge Einfluss.

Florian: Zum Beispiel die Energieversorgung. Wir brauchen Energie, um das alles zu machen.

Florian: Wir brauchen Fabriken, die sowas herstellen.

Florian: Und diese Fabriken, die sowas herstellen, die brauchen Energie.

Florian: Und wir müssen in diesen Fabriken arbeiten. Und wir müssen arbeiten,

Florian: um die Energie bereitzustellen. Und wir brauchen Material, das verarbeitet werden kann.

Florian: Und das alles hängt zusammen. Das Material kommt wieder von außen aus der ökologischen

Florian: Sphäre und so. Und all das ist in diesem...

Florian: Bild grafisch dargestellt. Und da sieht man jetzt, was in diesem Bild weiß ist.

Florian: Das ist das, was Kapitel 4 betrifft. Also wir beschäftigen uns jetzt eben tatsächlich

Florian: mit dem Versorgungssystem.

Florian: Wir schauen, wo kriegt das Versorgungssystem seine Energie her?

Florian: Wo wird was hergestellt? Wie ist die Arbeit gestaltet, damit was hergestellt werden kann?

Florian: Welche Güter, welche Services werden von diesem Versorgungssystem hergestellt?

Florian: Und wie hängt das alles mit dem Klima zusammen? Mega.

Claudia: Also ganz ehrlich, ich dachte erst, die Abbildung würde nicht so viel hergeben.

Claudia: Aber jetzt, wo du sie erklärt hast, bin ich ganz begeistert.

Florian: Ja, es ist begeistert. Man muss ein bisschen hinschauen.

Claudia: Ja, ja.

Florian: Ja, und auch das ist ein Kapitel, das sehr, sehr umfangreich ist.

Florian: Und auch das kann ich natürlich nicht in voller Umfänglichkeit hier darstellen.

Florian: Ich bemühe, eine repräsentative Darstellung des Kapitels zu geben mit den wichtigsten Informationen.

Florian: Aber schaut gerne auch nochmal selbst hinein, wenn euch das interessiert.

Florian: Es geht um die Treibhausgasemissionen, die von diesem ganzen Versorgungssektor

Florian: kommen und wie wir diesen Sektor auch nutzen können,

Florian: um vielleicht die Treibhausgasemissionen zu verringern, wie wir den verändern

Florian: müssen, damit die Treibhausgasemissionen verringert werden können,

Florian: welche Risiken durch die Klimakrise auf diesen ganzen Bereich wirken und so weiter und so fort.

Florian: Also all das wird uns jetzt beschäftigen. Und was man sich auch noch anschauen

Florian: kann und sollte und was wir dann auch tun werden, ist die Abbildung 4.3.

Florian: Die ist auch eine Abbildung, die ein bisschen kompliziert ist,

Florian: aber auch da lohnt sich ein genauerer Blick drauf. Die zeigt den Materialfluss

Florian: Österreichs aus dem Jahr 2020.

Florian: Und damit ist gemeint, was brauchen wir alles für Zeug, um all die Dinge zu

Florian: machen, die ich vorhin gerade erzählt habe.

Florian: Wo kommt das her und was passiert damit? Man muss das Diagramm am besten von

Florian: links nach rechts lesen.

Florian: Links sehen wir, was kommt rein an Material.

Florian: Wir haben zum Beispiel sowas wie fossile Treibstoffe, metallische Minerale,

Florian: Biomasse, nicht metallische Minerale.

Florian: Das ist so die Aufschlüsselung. das kommt rein und ungefähr ein bisschen mehr als die Hälfte kommt aus

Florian: Österreich, das kriegen wir irgendwo aus Österreich her. Jetzt zum Beispiel

Florian: nicht die fossilen Treibstoffe, die importieren wir.

Florian: Das heißt, ein bisschen weniger als die Hälfte sind Importe,

Florian: ein bisschen mehr als die Hälfte kommt aus Österreich selbst.

Florian: Und das ganze Material, mit dem passiert jetzt was. Einen Teil davon exportieren wir wieder.

Florian: Fossile Stoffe oder Biomasse nutzen wir, um Energie draus zu gewinnen.

Florian: Ja. Der größte Teil, der geht dann dahin, wo wir Dinge bauen damit.

Florian: Wir bauen Straßen, wir bauen Brücken, wir bauen Tunnel, Dämme.

Florian: Alles mögliche Gebäude.

Florian: Wir bauen und ein Teil davon, der größte Teil geht dahin und der Rest geht halt

Florian: so in den ganzen anderen.

Florian: Da geht da rein, dass wir, keine Ahnung, Computer bauen, dass wir Autos bauen,

Florian: dass wir Möbel bauen, steht hier auch noch extra aufgeführt,

Florian: Kleidung, alles mögliche. Da geht ein sehr kleiner Teil hin.

Florian: Und dann kommt das Ganze wieder irgendwo raus am Ende. Also die Exporte gehen

Florian: direkt durch. Ein Teil davon ist Müll.

Florian: Ein Teil vom Müll, wenn man dem Diagramm folgt, geht wieder zurück aufs andere Ende des Diagramms.

Florian: Der kann wieder verwendet werden. Das ist Recycling. und der Hauptteil von dem

Florian: am anderen Ende nennt sich Domestic Processed Outputs und das ist im Wesentlichen

Florian: das, was dann irgendwie in der Umwelt landet.

Florian: Das sind dann die Treibhausgase zum Beispiel, die dann in der Atmosphäre landen.

Florian: Das ist der Müll, der in der Gegend landet.

Florian: Mit dem machen wir jetzt nichts mehr. Das ist Processed Output.

Florian: Der ist durch die ganze Maschinerie des Landes und jetzt landet er irgendwo in der Welt.

Claudia: Okay, ja. Am Ende geht weniger raus, als reinkommen.

Florian: Ja klar, weil wenn du jetzt ein Haus baust, ich meine, das steht zwar auch in

Florian: der Umwelt, aber jetzt kann man nicht unbedingt dem Müll zuordnen.

Florian: Man sieht auch, wenn man sich das anschaut, der größte Teil dieses Domestic-Presessed-Outputs,

Florian: der kommt aus dem Kanal, wo wir die Energie erzeugen.

Florian: Das sind halt typischerweise die Treibhausgase und alles, was wir bei der Energieerzeugung

Florian: aufwenden. Der größte Teil von dem ganzen Zeug kommt aus der Energie.

Florian: Ein kleiner Teil kommt dann halt aus dem Rest der ganzen Sachen.

Florian: Das ist halt dann irgendwie das T-Shirt, das ich in die Gegend schmeiße oder

Florian: sowas, in den Müll schmeiße und das nicht recycelt wird.

Florian: Aber der größte Teil davon, das ist wirklich Energieerzeugung.

Florian: Das ist jetzt einfach nur mal eine Beschreibung, aber das ist eine Beschreibung

Florian: des klimarelevanten Problems, das dem zugrunde liegt.

Florian: Nicht des Problems, sondern einfach, das ist der Prozess und dieser Prozess,

Florian: der muss irgendwie umgebaut werden, damit wir den ganzen Sektor,

Florian: über den wir sprechen, klimafreundlich bekommen.

Claudia: Ja, das macht Sinn. Man muss jede einzelne Komponente betrachten.

Florian: Genau. Und wir müssen halt auf jeden Fall mal unseren Materialfußabdruck anschauen.

Florian: Also idealerweise wäre es, wenn wir mal überhaupt die Menge Material in diesem

Florian: Materialfluss verringern. Das wäre schon mal nicht schlecht,

Florian: weil dann brauchen wir weniger Ressourcen, dann müssen wir weniger irgendwo

Florian: herholen, wir müssen weniger verfeuern und so weiter.

Florian: Tatsächlich ist das nicht passiert. Also unser Materialfußabdruck in Österreich

Florian: ist nur marginal kleiner geworden zwischen 2000 und 2015. Okay.

Florian: Und Österreich hat die am zweitlangsamste Reduktionsrate von elf High-Income-Countries,

Florian: also mit Österreich vergleichbare Länder.

Florian: Und wenn man diesen Trend, den wir jetzt haben, in die Zukunft extrapoliert,

Florian: dann sind wir weit davon entfernt, die Klimaziele zu erreichen,

Florian: die wir uns gesetzt haben.

Claudia: Nicht überraschend, aber okay.

Florian: Also darum, dieses Bild illustriert das Problem und steht auch in dem Bericht

Florian: drin, da gibt es auch Studien.

Florian: Dieses Problem hat in der österreichischen Klimapolitik oder in der österreichischen

Florian: klimapolitischen Auseinandersetzung bis jetzt zu wenig Aufmerksamkeit bekommen.

Florian: Wir schauen mehr auf neue Technologien, die wir entwickeln könnten und weniger

Florian: darauf, wo wir am System, so wie es jetzt ist, was verändern können.

Florian: Also mehr klimafreundliche Materialien, klimafreundliche Güter,

Florian: klimafreundliche Services benutzen.

Florian: Das schauen wir zu wenig hin. Was auch noch schwierig ist, wir müssen nicht

Florian: nur mal das Material verringern, das da durchfließt, wir müssen auch den Energiebedarf

Florian: verringern, den wir brauchen, um all dieses Material zu verarbeiten. Und das ist...

Florian: Auch eine der größten Herausforderungen in diesem ganzen Sektor.

Florian: Da sind wir wieder ein bisschen bei dem, was wir letzte Folge besprochen haben,

Florian: Transport und Wohnen, weil dass da so wenig weiter geht, liegt unter anderem

Florian: an verschiedenen Rebound-Effekten.

Florian: Wenn wir zum Beispiel die Wärme anschauen, die wir brauchen, um was zu heizen,

Florian: dann sehen wir, wir sind da durchaus effektiver oder effizienter geworden,

Florian: was die Heizung angeht, aber wir haben auch die Menge an Raum erhöht,

Florian: der geheizt werden muss. Dann kommt man am Ende wieder aufs selbe raus.

Claudia: Ja, okay, genau. Man dreht an einer Sache und dann dreht man aber wieder an

Claudia: der anderen und alles ist zunichte.

Florian: Deswegen muss man sich damit ein bisschen auseinandersetzen.

Florian: Der Energiebedarf, den man braucht, schöner Satz, der Satz fängt so an,

Florian: Energy Services Needed for a Decent Life, die Energiedienstleistungen,

Florian: die Energieservices, die man für ein vernünftiges Leben braucht,

Florian: die sind tatsächlich deutlich geringer als der Energiefußabdruck,

Florian: den das System aktuell hat.

Florian: Und das ist nicht einfach nur so gesagt, sondern die haben sich zum Beispiel

Florian: angeschaut, den CO2-Fußabdruck des österreichischen Gesundheitssystems.

Florian: Also wenn ich das Gesundheitssystem in der Gesamtheit, was ist da der Fußabdruck?

Florian: Das sind 0,8 Tonnen CO2 pro Kopf.

Florian: Und das ist deutlich höher als in vielen anderen europäischen Ländern.

Florian: In Frankreich zum Beispiel hat das Gesundheitssystem nur 0,5 Tonnen CO2 pro

Florian: Kopf, 0,4 Tonnen pro Kopf in Schweden. Und es ist nicht so, als hätten die jetzt

Florian: so grottige Gesundheitssysteme in Frankreich oder Schweden.

Florian: Da kann man auch leben und zum Arzt gehen.

Florian: Das heißt, sagen Sie ja, es gibt durchaus Optionen, signifikante Treibhausgasreduktionsoptionen,

Florian: mit denen man trotzdem noch ein hochqualitatives Gesundheitssystem betreiben kann.

Florian: Und das gilt für die anderen Bereiche dann vermutlich auch.

Florian: Also wir können da tatsächlich auch mit weniger Energie, als wir jetzt aufwenden,

Florian: einen Lebensstandard halten lassen.

Florian: Vernünftig ist. Nur müssen wir hinkommen.

Claudia: Und das kann man sich vielleicht bei denen abgucken, die es können?

Florian: Zum Beispiel, ja. Aber natürlich, man kann es ja auch in der Wissenschaft nachschauen.

Florian: Also die Wissenschaft hat sich das ja auch untersucht.

Florian: Auch wieder etwas, was jetzt leicht zu verstehen ist, Kreislaufwirtschaft.

Florian: Kreislaufwirtschaft ist wirklich wichtig und da gibt es auch entsprechende Studien

Florian: für die Europäische Union und Modelle und Simulationen, wie das ausschauen könnte.

Florian: In dem Fall geht es jetzt um den Industriesektor der gesamten EU bis zum Jahr 2050.

Florian: In diesem Modell hat man vorausgesetzt, dass man 75 Prozent des Stahls,

Florian: 50 Prozent des Aluminiums und 56 Prozent des Plastiks rezirkulieren könnte in

Florian: so einer Kreislaufwirtschaft.

Florian: Und das würde, wenn man das macht, 33 Prozent CO2-Emissionen aus diesem ganzen

Florian: Industriesektor rausnehmen.

Claudia: Ach guck, das ist doch mal eine Hausnummer.

Florian: Ja, genau so haben sie gezeigt. Man kann auch dafür sorgen, dass der ganze Produktionsprozess

Florian: effizienter wird und auch da der CO2 einsparen. Also wenn man da jetzt Verluste

Florian: und so weiter, Material, Energieverluste im Produktionsprozess eliminiert,

Florian: dann gehen da nochmal 11% weg.

Florian: Und wenn man die zirkularen Wirtschaftsmodelle auch noch entsprechend verwendet,

Florian: zum Beispiel Carsharing oder Coworking Spaces, dann kann man da auch nochmal 12% wegnehmen.

Florian: Das heißt, durch diese Kreislaufwirtschaftsstrategien kann man,

Florian: wenn man diese umsetzt, sagt die Simulation, 56 Prozent der CO2-Emissionen in

Florian: der Schwerindustrie rauskriegen.

Florian: Allein nur durch die Kreislaufwirtschaft, wenn man das entsprechend umsetzt.

Florian: Das wäre schon mal eine gute Strategie, die man anwenden könnte.

Claudia: Einfach mal alle in der Bibliothek arbeiten. Das war überhaupt keine Werbung von mir jetzt.

Florian: Kann man auch machen, ja.

Florian: Es gibt für Österreich eine halbwegs aktuelle Studie, die sich zu dem Zeitraum

Florian: 2018 bis 2040 angeschaut hat und simuliert hat, wie man da in den Sektoren Gebäude, Transport.

Florian: Elektrizität, wie man das dekarbonisieren könnte und unter welchen Voraussetzungen

Florian: das funktionieren könnte.

Florian: Und sie haben da einerseits mal zwei wirtschaftliche Projektionen verwendet,

Florian: also zwei wirtschaftliche Zukunft vorausgesetzt, also ein moderates Wachstum

Florian: der Wirtschaft bis zum Jahr 2040 oder kein Wachstum der Wirtschaft bis zum Jahr 2040.

Florian: Das sind zwei Grundmodelle und in jedem Modell gibt es vier Szenarien und ein

Florian: Szenario ist einfach weiter wie bisher, keine wirkliche Dekarbonisierungsanstrengung,

Florian: einfach so, ja, weiter wie bisher.

Florian: Das zweite Szenario, wir dekarbonisieren schon und zwar wir schauen wirklich,

Florian: wir dekarbonisieren und wir

Florian: schauen auch, dass wir wirklich die Recycling-Aktivitäten stark erhöhen.

Florian: Aber weil es den Transport angeht, da kümmern wir uns nicht ganz so sehr darum,

Florian: dass wir vom Auto von der Straße wegkommen.

Florian: Und das dritte Szenario, da schauen wir, dass wir bei dem Transportsektor so

Florian: moderat dekarbonisieren.

Florian: Und das letzte Szenario, da schauen wir, dass wir wirklich viel hinkriegen.

Florian: Viel Verkehr reduzieren, mehr Carsharing, keine neuen Straßen mehr bauen,

Florian: keine neuen Sachen mehr auf unbebautem Land bauen und so weiter.

Florian: Das ist wirklich so die Hardcore-Klimaschutz-Variante.

Florian: Die haben sie sich angeschaut und dann geschaut, was heißt das,

Florian: kommen wir mit diesen Strategien, wenn wir da ausreichend viel Kreislaufwirtschaft

Florian: und sowas einsetzen, da kommen wir damit auf unser Klimaziel im Jahr 2040.

Florian: Zeigt sich, man kann sich das Ganze auch grafisch anschauen,

Florian: aber die grafische Abbildung in Figure 4.5 finde ich ein bisschen verwirrend,

Florian: darum erzähle ich es lieber, zeigt, eigentlich kommen wir mit keiner Strategie wirklich,

Florian: Also wenn wir das das Simpelste nehmen, also weiter so wie bisher.

Florian: Da kriegen wir unsere Ziele nicht hin.

Florian: Auch die anderen Szenarien, wo

Florian: wir nur so halbherzig oder ein bisschen was machen, auch das reicht nicht.

Florian: Wir würden zwar Teilziele erreichen, aber weniger das Gesamtziel,

Florian: also die ganze Dekarbonisierung, wenn wir nicht hinkriegen, das müsste dann

Florian: wirklich schon mit dem starken Kreislaufwirtschaftsszenario funktionieren.

Florian: Das müssten wir machen, da könnte es dann funktionieren, aber steht auch drin,

Florian: sollte hervorgehoben werden, dass die Maßnahmen, die nötig sind,

Florian: um diese Ziele zu erreichen, highly controversial amongst policymakers sind.

Florian: Weil, dass wir zum Beispiel keine neuen Straßen mehr bauen oder nichts mehr

Florian: auf unbebautem Land bauen, das wäre zwar sehr, sehr sinnvoll,

Florian: aber es ist highly debated, sehr umstritten, schreiben Sie.

Florian: Was auch natürlich signifikant dazu beiträgt, dass wir diese Ziele erreichen,

Florian: wäre halt sowas wie die ganze Flotte, alle Autos, alles elektrifizieren,

Florian: dass wir keine fossilen Heizungssysteme mehr verwenden,

Florian: dass wir die ganze Elektrizität, die wir herstellen, nur noch erneuerbar herstellen.

Florian: Sollte man alles machen, aber es geht eigentlich erst dann, wenn wir wirklich

Florian: das stärkste Kreislaufwirtschaftsszenario verwenden, dann...

Florian: Könnten wir es hinkriegen, ansonsten nicht.

Claudia: Ja, aber wenn es so politically controversial ist, ist das nicht so einfach.

Florian: Ja, aber wir müssen das machen, weil dann zum Beispiel unser Tourismus nicht mehr funktioniert.

Florian: Und ich habe in der letzten Folge schon angekündigt, dass wir heute über Tourismus

Florian: reden werden, weil hier ein sehr großes Kapitel über Tourismus ist.

Florian: In der Folge über Kapitel 2 habe ich schon ein bisschen drüber gesprochen.

Florian: Jetzt geht es wirklich sehr intensiv um Tourismus, weil der für Österreich sehr wichtig ist.

Florian: Also Tourismus ist in Österreich wichtiger als in anderen Ländern.

Florian: Ist ein wichtiger Faktor in der österreichischen Wirtschaft.

Florian: Vor der Pandemie hatten wir in Österreich 46 Millionen Gäste,

Florian: die 153 Millionen Übernachtungen gemacht haben 2019.

Florian: Und Österreich hat 9 Millionen Einwohner.

Claudia: Oha, okay.

Florian: Das, was der Tourismus finanziell für Österreich ausmacht, sind ungefähr 5,5

Florian: Prozent des Bruttoinlandsprodukts oder 7,5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts,

Florian: wenn man auch die indirekten Effekte mitrechnet.

Florian: Der direkte Tourismus sorgt dafür, dass 6,2 Prozent der Menschen in Österreich beschäftigt sind.

Florian: Tourismus ist ein wichtiger Faktor in Österreich.

Claudia: Ja, und dann eben ja auch wieder für, man muss das Geld haben.

Florian: Das heißt, es ist absolut sinnvoll, sich aus österreichischer Sicht damit zu beschäftigen.

Florian: Erstens, wie trägt der Tourismus zur Klimakrise bei und wie wird der Tourismus

Florian: unter den Klimarisiken leiden?

Florian: Wie kann oder soll sich der Tourismus verändern in Zukunft?

Florian: Fangen wir damit mal an, wie der Tourismus tatsächlich zum Klimawandel beiträgt.

Florian: Wie sind die Treibhausgasemissionen des Tourismus?

Florian: Weil natürlich, wenn man irgendwo hinfährt, dann fährt man irgendwo hin und

Florian: vermutlich fährt man auf eine Art

Florian: und Weise irgendwo hin, die vielleicht Treibhausgasemissionen verursacht.

Florian: Man wohnt irgendwo, man lebt irgendwo, man sitzt, keine Ahnung,

Florian: in der Sauna, in der Therme, das muss geheizt werden, alles Mögliche.

Florian: Also Tourismus verursacht Treibhausgase.

Florian: Wenn man es jetzt global anschaut, macht der globale Tourismus acht Prozent aus.

Florian: Acht Prozent aller Treibhausgase in der Welt stammen vom Tourismus. Das war 2013.

Florian: Hat sich wahrscheinlich ein bisschen verändert mittlerweile,

Florian: aber von da gab es Daten. Und die Hälfte davon sind allein dem Transport zuzuschreiben,

Florian: weil natürlich viel Tourismus mit Flugzeug stattfindet.

Florian: Was jetzt Österreich angeht, weil wir interessieren uns für Österreich,

Florian: ist es ein bisschen schwierig zu sagen.

Florian: Da gibt es sehr große Unsicherheiten, wie die touristischen Emissionen sind.

Florian: Es gibt zwar ein paar Studien, die sind aber mit unterschiedlichen Methoden,

Florian: kommen zu unterschiedlichen Ergebnissen. Also man weiß es nicht genau.

Florian: Vier Prozent sagen die einen, bei den anderen ist es deutlich mehr, da ist es das Dreifache.

Florian: Also man weiß es nicht. Was man weiß ist, dass Österreich ein Net Origin Country ist.

Florian: Also Österreicher und Österreicherinnen, die irgendwo anders hinfahren und Emissionen

Florian: verursachen, das sind mehr Emissionen als die, die von anderswo her nach Österreich kommen.

Florian: Die ausländischen Touristinnen und Touristen in Österreich verursachen weniger

Florian: CO2-Emissionen als die Österreicherinnen und Österreicher im Ausland. Fand ich interessant.

Claudia: Okay, Fakt.

Florian: Wir wissen aber trotzdem nicht, wie viel CO2 der Tourismus in Österreich insgesamt verursacht.

Florian: Wir haben nur so eine grobe Vorstellung, da gibt es noch keine belastbaren Daten dazu.

Florian: Okay. Aber wir wissen, es ist was und es wäre gut, wenn es weniger wäre.

Florian: Das kann man auf jeden Fall sagen.

Florian: Und jetzt können wir uns überlegen, wie kriegen wir es denn weniger hin?

Florian: Beziehungsweise, was könnte uns motivieren, aus touristischer Sicht das hinzukriegen?

Florian: Natürlich, da haben wir auch schon in Folge 2 drüber gesprochen.

Florian: Das, was in Österreich touristisch passiert, ist besonders anfällig für die Klimakrise.

Florian: Also Österreich ist nicht Dubai, wo man hinfährt, weil man, keine Ahnung,

Florian: keine Ahnung, warum man nach Dubai fährt. Kann ich nicht nachvollziehen.

Claudia: Fache mich nicht, das verstehe ich nicht.

Florian: Aber da gibt es halt irgendwie, keine Ahnung, große Einkaufszentren,

Florian: wo man teure Sachen kaufen kann. Gibt es tolle Hotels und sowas.

Florian: Deswegen fährt man nicht nach Österreich. In Österreich fährt man hin,

Florian: weil man meistens in der Natur was zu tun haben will.

Florian: Weil man Ski fährt, weil man wandert, weil man schwimmen geht.

Florian: Also Österreich hat natürlich auch steter Tourismus, aber der Tourismus in Österreich

Florian: ist ein Tourismus, der auf der Natur basiert und in der Natur passieren Dinge

Florian: durch die Klimakrise und das macht es problematisch.

Florian: Wenn jetzt zum Beispiel es heißer wird, dann könnte das einerseits gut sein.

Florian: Wärmere Sommer könnten die Alpenregionen in Österreich attraktiver machen für

Florian: Tourismus. Dann könnten die sagen, okay, dann fahre ich jetzt,

Florian: wenn es so extrem heiß ist, fahre ich nicht mehr nach Italien oder nach Spanien

Florian: oder nach Griechenland, weil da verbrenne ich am Strand, dann fahre ich in die

Florian: österreichischen Alpen.

Florian: Da ist es dann angenehm temperiert.

Florian: Genauso könnte ich sagen, okay, es ist dann auch im Spätsommer,

Florian: im Frühsommer schon warm genug, dass ich eigentlich das machen kann,

Florian: was ich eigentlich in der Sommersaison mache.

Florian: Das heißt, das sind alles Dinge, wo Österreichs Tourismus profitieren könnte durch die Klimakrise.

Florian: Andererseits natürlich ist der Wintertourismus dann ein bisschen problematisch,

Florian: Weil die Leute kommen im Winter in die Alpen, weil sie Ski fahren wollen.

Florian: Und das geht dann nicht mehr so gut.

Florian: Genauso habe ich ein Problem, wenn der Städtetourismus in Wien oder in den anderen

Florian: größeren Städten stattfinden soll und es immer heißer wird.

Florian: Die Städte, haben wir gesagt, sind extrem heißer, da haben wir die extremen

Florian: Hitzeeffekte und dann fahre ich vielleicht nicht im Sommer auf Stadturlaub nach

Florian: Wien, sondern dann fahre ich woanders hin.

Claudia: Boah, das wird aber traurig für so Personen, wie ich die gerne Stadturlaub machen.

Florian: Ja, dann ist auch Luftqualität natürlich schlecht, weil die höhere Temperaturen

Florian: dann natürlich auch dazu führen, dass du mehr bodennahes Ozon hast.

Florian: Wenn du sagst, okay, dann fahre ich halt ans Meer, haben wir nicht in Österreich,

Florian: aber dann fahre ich halt an den See. See haben wir jede Menge.

Florian: Ist auch ein Problem, weil erst einmal denkst du, dann fahre ich gar nicht nach

Florian: Österreich, dann fahre ich gleich nach Norwegen oder irgendwo anders,

Florian: wo es definitiv kühl ist.

Florian: Und wenn ich doch nach Österreich an den See fahre, dann denke ich mir,

Florian: ja gut, in diese Algenversorgte Lacke gehe ich nicht rein, weil vielleicht das

Florian: Seewasser so warm geworden ist, dass das Ökosystem da drin gekippt ist.

Florian: Was auch passieren kann und passieren wird durch die Klimakrise ist,

Florian: dass es mehr und heftigeren Starkregen gibt.

Florian: Und das macht auch nicht so viel Spaß im Urlaub. Vor allem dann nicht,

Florian: wenn es vielleicht so stark ist, dass

Florian: ein Hotel überschwemmt wird oder ein Murenabgang, dir den Weg versperrt.

Florian: Skifahren braucht man nicht groß erklären. Die Skisaison wird kürzer werden.

Florian: Wir haben dann auch, selbst wenn du nicht Skifahren willst, ja,

Florian: viele fahren nach Österreich, weil halt die Landschaft schön ist.

Florian: Schneebedeckte Alpengipfel.

Claudia: Ich bin nicht Skifahrerin, aber so Wandern im Schnee und alles, das ist einfach schön.

Florian: Und wenn es keine schneebedeckten Alpengipfel gibt, auch blöd.

Florian: Also, wir haben einerseits ein paar positive Effekte in Zukunft aus der Klimakrise

Florian: in Österreich, aber halt auch sehr relevante negative Effekte.

Florian: Das heißt, prinzipiell brauchen wir auf jeden Fall Maßnahmen.

Florian: Wir müssen Dinge vermeiden, wir müssen Dinge verändern, wir müssen Dinge verbessern.

Florian: Das sind die klassischen Avoid, Shift und Improve Maßnahmen, diese drei Kategorien.

Florian: Was können wir avoiden? Was können wir verhindern?

Florian: Weniger reisen. Wenn das Reisen beim Tourismus das Problem ist,

Florian: weniger reisen wäre gut. Gut,

Florian: jetzt ist das irgendwie so ein bisschen sich ins eigene Knie schießen.

Florian: Wenn man aus touristischen Gründen sagt, reist doch nicht mehr so viel.

Florian: Aber man könnte vielleicht sagen, naja, vielleicht könnten die Leute weniger

Florian: reisen, aber dafür länger bleiben.

Claudia: Oh, ja.

Florian: Vielleicht kann man da irgendwie was Anreize schaffen im Tourismussystem.

Florian: Okay, wenn die Hälfte der Menschen kommt, die aber doppelt so lang bleiben.

Claudia: Da sagst du was. Ja, voll. Ich meine, normalerweise wirklich,

Claudia: weil es so nah ist, ist das eher eine Region für Kurztrips.

Florian: Was auch gut wäre, ist, wenn zum Beispiel auch keine Leute mehr mit dem Flugzeug kommen.

Florian: Also man müsste aufhören zum Beispiel in den USA oder in Asien Werbung dafür

Florian: zu machen, nach Österreich zu kommen und dafür sorgen, dass halt Leute von näher

Florian: nach Österreich kommen.

Florian: Aber da schreiben sie auch, ja, das ist vielleicht schwierig umzusetzen,

Florian: vor allem, wenn sich die Leute aus den USA und Asien dann denken,

Florian: ja gut, wenn die uns in Österreich nicht haben wollen, naja,

Florian: dann nehmen wir an, gibt es auch noch ein Land mit Alpengipfeln,

Florian: dann fliegen wir halt nach Bayern oder in die Schweiz, dann ist auch niemandem geholfen.

Florian: Also das ist ein bisschen schwierig, das zu erreichen, aber es ist zumindest als Option aufgeführt.

Claudia: Okay.

Florian: Was auch natürlich interessant ist, wenn wir jetzt von den reinen Verhinderungsmaßnahmen

Florian: zu den Shift-Maßnahmen gehen, also was können wir verändern?

Florian: Wir könnten schauen, dass wir, wenn es jetzt um die Tourismuswerbung und alles

Florian: geht, Gäste anlocken in dem Fall, die mehr Möglichkeiten haben, nachhaltig zu reisen.

Florian: Nicht auf den Flughäfen Werbung machen, sondern vielleicht Maßnahmen finden,

Florian: dass die Leute mit dem Zug anreisen. Das ist auf den Flughäfen.

Florian: Deutsche Bahnhöfen Werbung machen oder vielleicht, keine Ahnung,

Florian: das steht jetzt nicht im Bericht, das ist jetzt meine Fantasie,

Florian: einen Deal machen mit dem deutschen Verkehrsministerium.

Florian: Wer ein Deutschlandticket kauft, kann damit auch gratis in Österreich fahren zum Hotel.

Florian: Sowas, weiß ich nicht. Keine Ahnung, ich habe mir das gerade ausgedacht.

Florian: Quatsch, aber irgendwie dafür sorgen, dass mehr Menschen nachhaltig anreisen.

Claudia: Ja, also wir reisen eigentlich grundsätzlich mit der Bahn nach Österreich.

Claudia: Ich glaube, das ist klimafreundlich, das haben wir im letzten Mal auch schon geklärt.

Florian: Also es könnten dann ja auch zum Beispiel Hotels sagen, ja, bucht bei uns und

Florian: bei der Buchung ist dann auch gleich das Zugticket inkludiert oder irgendwie sowas.

Claudia: Ja, genau. Oder zumindest es gibt Rabatte, wenn man mit der Bahn anreist oder ähnliches.

Florian: Upgrade, wenn du ein Zugticket vorweist oder was auch immer. Keine Ahnung.

Claudia: Ja, oder du kriegst den Öffi-Verkehr vor Ort frei, damit du zum Hotel kommst und zurück.

Florian: Genau, das kann man alles machen und dann ist vielleicht ein bisschen geholfen,

Florian: dass der Tourismus, wenn er schon nicht vermieden wird, klimafreundlicher wird.

Florian: Was kann man verbessern?

Florian: Naja, man kann halt dafür sorgen, dass vielleicht tatsächlich auch öffentlich angereist werden kann.

Florian: Es nutzt mir nichts, wenn ich mit dem Zug nach Innsbruck fahre,

Florian: aber dann dastehe und nicht in das Dorf ein Tal weiterkomme, wo mein Hotel ist.

Florian: Dann muss ich mein Taxi nehmen, dann muss ich mein Auto mieten,

Florian: was immer noch besser ist als mit dem Auto anreisen, das stimmt.

Florian: Aber idealerweise wäre es, wenn dann da direkt der Autobus vom Bahnhof dahin

Florian: fährt oder vielleicht sogar eine Zuglinie direkt dahin fährt.

Florian: Also das kann man verbessern. Und wenn man schon mit dem Auto anreisen muss,

Florian: dann wäre es sehr, sehr super, wenn alle Hotels und alle Tourismusorte dafür

Florian: sorgen, dass sie eine wirklich sehr gut ausgebaute, sehr komfortable,

Florian: sehr leicht zu benutzende Ladeinfrastruktur haben.

Florian: Wenn ich dann weiß, ich kann da mit dem Elektroauto wunderbar hinfahren,

Florian: habe kein Problem, mein Auto zu laden, kann das direkt in der Hotelgarage am

Florian: Dorfplatz, wo auch immer, im Parkhaus abstellen und direkt dort laden und dann

Florian: ist es vielleicht sogar noch kostenlos, weil das im Hotelpreis inkludiert ist.

Florian: Naja, dann kommen da halt die Leute hin, die E-Autos haben.

Florian: Und die anderen fahren da vielleicht dann nicht so häufig hin,

Florian: beziehungsweise die, die E-Autos haben und nachhaltig anreisen können,

Florian: die reisen dann vor allem dahin, wo es das gibt.

Florian: Also auch das ist so ein Anreiz, den man schaffen kann.

Claudia: Ja, ich mag es, wenn ihr so Anreize schafft, da freue ich mich.

Claudia: Ich komme auch öfter nach Österreich.

Florian: Was man natürlich auch machen kann, ist klar, dass wir beim Bausektor in der

Florian: letzten Folge, wir können natürlich schon, dass man, wenn man ein Hotel baut,

Florian: dann sollte das Hotel nachhaltig gebaut sein.

Florian: Dann sollte da das gut isoliert sein.

Florian: Man sollte erneuerbare Energien machen. Man sollte jetzt vielleicht das Hotelzimmer

Florian: so gestalten, dass jetzt möglichst wenig Energieverschwendung notwendig ist,

Florian: wenn man da wohnt und so weiter. Da kann man alles machen.

Florian: Und Österreich ist da gut dabei. Also Österreich, das steht auch im Bericht

Florian: drin, Österreich ist gut.

Florian: Und zwischen 2008 und 2019 ist der Anteil an erneuerbaren Energien,

Florian: der im Unterkunft zum Restaurantssektor eingesetzt worden ist,

Florian: von 36 auf 54 Prozent gestiegen.

Florian: Also 54 Prozent der Energie, die

Florian: in Hotels und Restaurants in Österreich verwendet wird, ist erneuerbar.

Florian: Und damit liegt dieser Sektor über dem österreichischen Durchschnitt von 34

Florian: Prozent und über dem Ziel, das Österreich sich gesetzt hat, für 2030 von 50 Prozent.

Florian: Also die österreichische Tourismusindustrie ist, was das angeht,

Florian: schon mal sehr gut dabei.

Claudia: Gut, gut, gut.

Florian: Ja, Wintertourismus, der müsste halt, schreibt der Bericht, irgendwelche technologischen

Florian: Innovationen finden, damit man auch besser und effizienter Schnee machen kann.

Florian: Auch wenn es dann von der Temperatur von natürlichen Schneefallen nicht mehr passt.

Florian: Schreiben wir aber gleichzeitig, das Potenzial für diese Anpassung ist limitiert,

Florian: weil irgendwann kannst du dann auch beim besten Willen mit Schneekanonen keinen Schnee mehr machen.

Florian: Und du hast halt dann auch tatsächlich wirtschaftliche Schwierigkeiten.

Florian: Irgendwann wird es so teuer, dass es, selbst wenn es noch gemacht werden kann,

Florian: nicht mehr wirtschaftlich ist von allen Umweltproblemen. Umweltproblemen abgesehen.

Florian: Das heißt, sie sagen, es wird vermutlich regionale Tipping-Points geben,

Florian: regionale Kipppunkte, die halt dann in bestimmten Regionen Skifahren nicht mehr möglich machen.

Florian: Darauf muss man sich einstellen. Aber wie gesagt, man kann ja dann andere Arten

Florian: von Tourismus noch machen, wenn man entsprechend früh genug sich anpasst.

Claudia: Ja, man muss sich früh genug anpasst. Ich habe mir gerade schon vorgestellt,

Claudia: ob wir vielleicht nicht auch so Kokosnuss-Cocktails.

Claudia: Ich meine am See, vielleicht wächst da demnächst sowas.

Florian: Also Kokosnuss-Cocktail statt Apres-Ski. Mal gucken.

Claudia: Nee, ich möchte keine Vergleiche mit dem Ballermann ziehen.

Florian: Den haben wir ja auf den Schichütten.

Claudia: Aber den braucht man auch nicht mehr.

Florian: Das ist vermutlich nicht die nachhaltigste Tourismusform. Sauftourismus,

Florian: glaube ich, zählt nicht zu den nachhaltigen Formen.

Claudia: Nein.

Florian: Das war der Tourismusabschnitt. Und der nächste Abschnitt heißt Industrie und

Florian: Herstellung. Den werde ich jetzt ein bisschen überspringen. Da steht sehr viel drin.

Florian: Das ist einer der Teile, die ich jetzt auslassen muss oder ein bisschen sehr

Florian: sporadisch erwähnen muss, weil sonst kommen wir mit dem ganzen Kapitel 4 nicht durch.

Florian: Da geht es halt um das, was in Österreich hergestellt wird.

Florian: Österreich nutzt wirklich die neueste Technologie. Österreichische Firmen neigen

Florian: dazu, wirklich die neueste Technologie zu benutzen, die am wenigsten Verschwendung verursacht.

Florian: Aber der Energiebedarf ist trotzdem sehr groß, weil wir im Vergleich zu ähnlichen

Florian: Ländern sehr energieintensive Industrie haben.

Florian: Wir haben Metallindustrie, Papierindustrie, da braucht man sehr viel Energie.

Florian: Das heißt, da nutzt es uns dann auch nichts. Das ist jetzt quasi,

Florian: wenn wir sehr effiziente Maschinen haben, im Vergleich mit anderen Ländern haben

Florian: wir trotzdem viel Energieverbrauch in der Industrie.

Florian: Und da kann man sich auch genau anschauen in den Abbildungen,

Florian: was wir da so erzeugen und wo da die Energie reingeht und welche Energieformen und so weiter.

Florian: Das möchte ich jetzt alles nicht machen, das würde zu ausführlich werden.

Florian: Man kann sich da auch die einzelnen Dinge anschauen, also hier chemische Industrie,

Florian: Zementindustrie, Stahlindustrie.

Florian: Stahl ist wirklich wichtig in Österreich, also der Stahl, der Metallsektor ist

Florian: das wichtigste Industrieprodukt in Österreich.

Claudia: Krass, sowas wusste ich zum Beispiel jetzt gar nicht. Das ist spannend.

Florian: 2020 zum Beispiel, da hat der Sektor Herstellung von Grundmetallen,

Florian: also im Wesentlichen Stahl, ein Prozent der Wirtschaft ausgemacht in Österreich.

Florian: Des wirtschaftlichen Werts.

Florian: Mehr als 37.000 Menschen sind da in der Stahlindustrie beschäftigt in Österreich.

Florian: Und für Stahl brauchst du halt, zumindest nach der klassischen Methode,

Florian: halt sehr viel Kohle und Koks, damit der Stahl nicht produziert wird.

Florian: Du brauchst sehr hohe Temperaturen. Und für hohe Temperaturen brauchst du sehr viel Energie.

Florian: Und das kann man verringern, wieder mit Kreislaufwirtschaft.

Florian: Man müsste den Anteil des Sekundärstahls, des recycelten Stahls,

Florian: entsprechend erhöhen. Dann wird dadurch weniger CO2 verursacht.

Florian: Man kann die Temperaturen anders herstellen. Zum Beispiel durch Wasserstoff.

Florian: Indem man Wasserstoff verfeuert.

Florian: Ganz vereinfacht gesagt, die genaue Technik ist komplizierter.

Florian: Aber man kann das machen, ohne dass man fossile Stoffe verwendet. Geht auch.

Florian: Braucht aber halt dann sehr viel Energie, die auch wieder irgendwo hergestellt werden muss.

Florian: Also das ist ein Beispiel, warum Österreich da im Industriesektor,

Florian: im Herstellungssektor wirklich mehr Anstrengungen machen muss als vielleicht

Florian: andere Länder, weil wir halt aus diversesten Gründen sehr energieintensive Industrie

Florian: haben in Österreich. Und mit der muss man halt irgendwie umgehen.

Florian: Und damit lasse ich jetzt das Industriekapitel auch gleich wieder weg und kommt

Florian: direkt zur Energie, weil die ist zentral. Wir brauchen Energie.

Florian: Wir müssen Energie herstellen für alles.

Florian: Tourismus braucht Energie. Gesundheitssystem braucht Energie.

Florian: Gebäude brauchen Energie, Industrie braucht Energie. Das heißt,

Florian: um all diese Versorgungsgüter, das Versorgungssystem anzutreiben,

Florian: brauchen wir Energie und die Energie müssen wir erzeugen.

Florian: Und das ist natürlich ein ganz, ganz großer Brocken in der ganzen Klimathematik, das Energiesystem.

Florian: Und das schauen wir uns jetzt an. In Österreich ist der Anteil an fossilen Stoffen

Florian: in der Energie gesunken von 75 auf 66 Prozent, wenn man die Jahre so 2003 bis

Florian: 2007 mit 2019 bis 2023 vergleicht.

Florian: Also wir haben reduziert, aber wir sind immer noch stark auf fossilen Stoffen

Florian: in Österreich, immer noch zwei Drittel.

Florian: Am besten haben wir uns von der Kohle gelöst, die ist so um 35 Prozent gesunken,

Florian: beim Öl 18 Prozent und am stärksten hängen wir immer noch am Gas,

Florian: da ist nur um 6 Prozent gesunken.

Florian: Wir haben es geschafft, dass wir sehr viel Biomasse verwenden.

Florian: Also wir sind wirklich von fossilen Stoffen auf Biomasse sehr stark umgestiegen.

Florian: Also dass wir insgesamt einen Rückgang geschafft haben, lag halt daran,

Florian: dass wir viel Biomasse verwendet haben und vor allem Wind und Solar.

Florian: Wind und Solar, da hat es den größten Anstieg gegeben in dem Zeitraum.

Florian: Wind und Solar ist um über 700 Prozent gestiegen und das hat maßgeblichen Anteil

Florian: geleistet, dass wir zumindest die Reduktion hinbekommen haben,

Florian: die wir hinbekommen haben.

Claudia: Immerhin. Ich versuche, positive Worte zu finden.

Florian: Ja, aber wir haben jetzt nicht nur negative Nachrichten hier drin.

Claudia: Okay, das ist schön. Das freut mich.

Florian: Jetzt können wir uns anschauen, wo verwenden wir das Zeug. Das Gas nutzen wir

Florian: vor allem in der Produktion und dann tatsächlich noch in den Haushalten.

Florian: Also wir haben immer noch sehr viele Haushaltanwendungen fürs Gas.

Florian: Beim Öl, Öl ist fast ausschließlich im Transportsektor eingesetzt.

Florian: 82 Prozent vom Öl geht in den Transportsektor.

Florian: Und das ist sogar noch gestiegen, haben wir letzte Folge gesagt.

Florian: Die Emissionen im Transportsektor in Österreich steigen und auch die Verwendung

Florian: von Öl im Transportsektor steigt.

Florian: Haushalt hat wenig Öl, also da haben sie auch reduziert. Kohle,

Florian: die geht fast ausschließlich in den Produktionssektor und fast ausschließlich

Florian: in die Stahlproduktion.

Florian: 97 Prozent der Kohle in Österreich geht in die Stahlproduktion.

Florian: Die Produktion. Die Erneuerbaren, die sind in allen Sektoren gestiegen.

Florian: Wo wir ein Problem haben, wir sind immer nicht so schnell beim Übergang zu einem

Florian: erneuerbaren Energiesystem, weil wir halt immer noch an dem Öl hängen,

Florian: das wir für unsere Autos brauchen.

Florian: Das ist der Grund, warum wir halt wirklich immer noch so viel CO2-Emissionen

Florian: aus dem Verkehr rauskriegen.

Florian: Was wir auch haben, und das schreiben Sie hier, ist wieder ein schöner Satz,

Florian: Austria's Energy Infrastructure is characterized by geographical and technological peculiarities.

Florian: Also die österreichische Energieinfrastruktur ist durch geografische und technologische

Florian: Besonderheiten charakterisiert, vor allem was die Elektrizität angeht durch

Florian: die Wasserkraft. Wir haben wirklich sehr, sehr, sehr viel Wasserkraft in Österreich,

Florian: hat einen großen Anteil.

Florian: Darum, wie wir in der letzten Folge gehört haben, ist auch unsere Bahn so energiefreundlich,

Florian: also klimafreundlich, weil die Bahn halt hauptsächlich durch erneuerbaren Strom

Florian: aus der Wasserkraft angetrieben wird.

Florian: Und wir haben auch sehr viel Windkraft, also Wasserkraft haben wir überall,

Florian: fast in jedem Land, mit Ausnahme vom Burgenland und Wien.

Florian: Aber ansonsten haben wir überall Wasserkraft und Windkraft haben wir auch.

Florian: Und Windkraft ist ein bisschen schwierig, aber dazu kommen wir später noch.

Florian: Wir schauen uns erstmal an, wie das in Zukunft aussehen könnte, das Energiesystem.

Florian: Wir sind, wie gesagt, auf einem guten Weg. Der Weg ist gut, er ist noch nicht

Florian: schnell genug, der Weg, aber wir sind auf einem guten Weg. Aber wie kann es besser werden?

Florian: Wir müssten tatsächlich, und da gibt es einen Konsens, sagt der Bericht,

Florian: wir brauchen mehr Wind, wir brauchen mehr Solar.

Florian: Wir müssen das Starkbau ausbauen, dann haben wir eine Chance,

Florian: dass wir eben den Transport und auch die Wärme, dass wir diese Sektoren auch

Florian: elektrifizieren und mit erneuerbaren Energien elektrifizieren.

Florian: Am besten ist wirklich Windkraft, sagen Sie. Windkraft ist super,

Florian: weil Windkraft die saisonale Nachfrage tatsächlich am besten trifft.

Florian: Besser als Solar, da ist es besser verteilt.

Florian: Systeme, wo viel Windkraft drin ist, sind verlässlicher als andere Systeme mit

Florian: weniger Windkraft drin. Da geht es um erneuerbare.

Florian: Wir gehen davon aus, dass wir alles erneuerbar haben.

Florian: Dann wäre es am besten, wenn wir sehr viel Windkraft hätten.

Florian: Jetzt haben wir aber nicht so viel Windkraft in Österreich. Beziehungsweise

Florian: wir haben schon viel Windkraft, aber das ist jetzt eine Statistik,

Florian: die habe ich extern mir noch rausgesucht, weil sie halt wirklich interessant

Florian: ist und die ist jetzt nicht im Bericht drin.

Florian: Aber man kann schauen, wie viele Windkraftanlagen Österreich hat.

Florian: Die verlinke ich auch in den Show Notes nochmal extra. Wir haben aktuell ungefähr

Florian: 1450 Windräder, die in Österreich stehen und dabei Energie erzeugen,

Florian: die ungefähr 2,6 Millionen Haushalte versorgen kann.

Florian: Das ist schon nicht schlecht, die Windräder. Und wenn man sich anschaut,

Florian: der Bestand, der geht eigentlich ständig nach oben. Das wächst gut in Österreich.

Florian: Aber dann kannst du dir anschauen, wie sie regional verteilt sind.

Florian: Ich habe gesagt, wir haben wie viele Windkraftanlagen? 1400 und ein bisschen was.

Florian: Diese 1400 und ein bisschen was Anlagen, von diesen Anlagen stehen 823,

Florian: also mehr als die Hälfte in Niederösterreich.

Florian: Ist das größte Bundesland, klar, aber Deutschland,

Florian: unverhältnismäßig viel. Die nächstgrößere Anzahl finden wir im Burgenland.

Florian: 456 Windkraftanlagen. Dann kommt die Steiermark mit 122 in Oberösterreich.

Florian: Im Bundesland, das nicht wesentlich kleiner ist als Niederösterreich, stehen 31 Anlagen.

Florian: In Kärnten stehen 10, in Wien stehen 9 und im Westösterreich in Tirol,

Florian: Salzburg und Vordelberg zusammengenommen 0.

Florian: Also für die Leute, die in der die Geografie Österreichs nicht ganz so bewandert sind.

Florian: Das ist nicht schlimm, aber es ist klar, dass auf jeden Fall Burgenland zum

Florian: Beispiel ein Bundesland ist, das zumindest gut für Windkraft geeignet ist.

Florian: Da gibt es keine hohen Berge, da ist die ungarische Tiefebene nebenbei,

Florian: da weht gern der Wind durch, da kann man gut Windräder aufstellen,

Florian: Niederösterreich genauso, aber es gibt keinen Grund, warum man jetzt zum Beispiel

Florian: in der Steiermark nicht auch so viele Windräder aufstellt.

Florian: Es gibt keinen Grund, warum man in Tirol, in Salzburg, in Vordelberg überhaupt

Florian: keine Windräder aufstellt.

Florian: Die sind genauso geeignet für Windkraft.

Florian: Das weiß man, da kann man Windräder aufstellen, aber es werden keine gemacht.

Florian: Und der Grund dafür ist, wieder das, was wir auch in der letzten Folge schon

Florian: mal besprochen haben, der Grund dafür ist, dass wir da keine gesamtösterreichische

Florian: Strategie haben, keine Gesetze haben.

Florian: Es ist, wenn man so will, politisches Commitment, gesellschaftliche Gründe.

Florian: Es gibt keine physikalischen Gründe, warum wir in Westösterreich keine Windräder

Florian: aufstellen, sondern das sind strukturelle, gesellschaftliche, politische Gründe.

Florian: Da ist zum Beispiel der Alpenverein, der sagt, wir dürfen da keine Windräder

Florian: in die Berge stellen, weil das schaut nicht so schön aus.

Claudia: Ich finde es schön, dass ihr dieselben Aussagen habt wie bei uns.

Claudia: Das sieht nicht so schön aus. Ja, nee, dann geht das nicht.

Florian: Wenn man sich anschaut, zum Beispiel Oberösterreich, also in dieser Statistik,

Florian: die ich verlinke, kann man sich auch anschauen, je nach Bundesland,

Florian: wenn man sich anschaut, wie die Anzahl der Windräder in Oberösterreich sich

Florian: verändert hat, dann sieht man, die haben eigentlich gut angefangen.

Florian: Das ist so konstant nach oben gegangen, so von 1995 bis 2005 gab es so ein stetiges

Florian: Wachstum und dann von 2005 bis 2013 hat es aufgehört.

Florian: Und dann geht es noch so ein bisschen ruckhaft mal nach oben,

Florian: da ist wieder eins gebaut worden dann ist wieder eins gebaut worden aber da

Florian: sieht man auch so um 2005 rum hat sich im Land politisch, gesellschaftlich was

Florian: verändert, die Rahmenbedingungen waren nicht mehr so gut ich will jetzt gar

Florian: nicht auf die ganzen Details der österreichischen Politik eingehen und so,

Florian: aber da hat es dann aufgehört, da waren die Rahmenbedingungen nicht mehr so,

Florian: dass man da Windräder hingebaut hat und jetzt haben wir da halt keine und das

Florian: ist ein Problem, warum die Windkraft in Österreich nicht so ausgebaut ist,

Florian: wie es eigentlich gut wäre Ja.

Claudia: Ja, ja.

Florian: Jetzt wieder zurück zu dem, was wirklich im Bericht steht. Das war jetzt,

Florian: wie gesagt, extra von mir.

Florian: Das habe ich nochmal extra nachgeschrieben, außerhalb des Berichts,

Florian: weil das interessant ist, wieder was speziell in Österreich,

Florian: dass wir wirklich einerseits in der einen Hälfte des Landes so wahnsinnig viel

Florian: Windkraft haben und in der anderen Hälfte nicht.

Florian: Was auch natürlich in der politischen und gesellschaftlichen Auseinandersetzung

Florian: immer wieder vorkommt, das sind so der Wasserstoff, E-Fuels.

Florian: Synthetische Gase, synthetischer Treibstoff und so weiter.

Florian: Und der ist wichtig. Wichtig, steht im Bericht drinnen, der ist wichtig,

Florian: aber er ist wichtig für die Industrie, er ist wichtig für den Schiffverkehr,

Florian: er ist wichtig für den Luftverkehr und er ist wichtig, um auch das Elektrizitätsnetzwerk zu balancieren.

Florian: Wie mit diesen künstlichen Treibstoffen, mit Wasserstoffen, wenn da irgendwo

Florian: Schwankungen sind, kannst du da irgendwelche Turbinen anwerfen und das ausgleichen.

Florian: Also die technischen Details kann ich jetzt gerade nicht sagen.

Florian: Also man braucht das schon. Man braucht auch Wasserstoff als Energiequelle,

Florian: aber halt tatsächlich nicht so, wie es halt im politischen Diskurs oft gesagt

Florian: wird, dass wir da jetzt Wasserstoffautos alle rumfahren oder sowas.

Florian: Ja, das ist jetzt nicht der Sinn.

Florian: Tatsächlich aber, was ist interessant, sie sagen, für Haushalte ist synthetisches

Florian: Gas tatsächlich notwendig oder wird notwendig sein, weil wir uns in Österreich

Florian: in so eine gasbasierte Infrastruktur eingesperrt haben.

Florian: Lock in of gas based infrastructure for heating.

Florian: Wenn du dich erinnerst, ich habe in der letzten Folge gesagt,

Florian: wir müssen irgendwie eine Million Gasheizungen loswerden in Österreich,

Florian: wenn wir den sektor dekarmonisieren wollen.

Florian: Und wenn du eine Gasheizung einbaust, das ist nicht etwas, was du ein Jahr später

Florian: wieder ausbaust, die haben eine lange Lebenszeit. Das heißt,

Florian: wenn du diese lange Lebenszeit der Wärmeinfrastruktur berücksichtigst,

Florian: dann brauchst du für den Übergang irgendwas, mit dem du das Fossile substituieren kannst.

Florian: Und das können dann synthetische Gase sein. Also da müssen wir sie verwenden.

Florian: Aber ansonsten, das, was wir an Wasserstoff und so weiter verwenden,

Florian: das sollten wir für die Industrie verwenden. Weil da gibt es Dinge,

Florian: die wirklich nicht dekarmonisierbar sind.

Florian: Da muss es rein, weil wir es brauchen.

Florian: Wir haben in der letzten Folge bei den Gebäuden auch kurz über Heizen und Kühlen

Florian: gesprochen in den Wohnungen, in den Gebäuden.

Florian: Wir leben in einem Land, wo es einerseits kalt wird, andererseits heiß wird

Florian: und so kalt wird, dass wir heizen müssen und so warm wird, dass wir kühlen müssen.

Florian: Wir haben Jahreszeiten und mit denen müssen wir umgehen. Es ändert sich ja.

Florian: Es ändert sich. Es wird durch die globale Erwärmung wärmer.

Florian: Das ist ein ganz grundlegendes Faktum und das heißt, dass man im Winter weniger heizen muss.

Florian: Wenn es weniger kalt wird, muss ich weniger heizen. Das ist gut.

Florian: Andererseits, im Sommer wird es heißer, dann muss ich vielleicht kühlen.

Florian: Und das ist schwierig, aber, und das tatsächlich ist interessant,

Florian: das war mir so nicht bewusst, zumindest für Österreich gilt das,

Florian: wenn du das alles irgendwie durchprojizierst, also wie wir jetzt in Zukunft

Florian: sein, tatsächlich ist das Ganze nicht symmetrisch.

Florian: Wir heizen mehr weniger, als wir mehr kühlen durch die Klimakrise.

Claudia: Heizen, mehr, weniger.

Florian: Das, was wir einsparen an Heizenergie im Winter, ist mehr als das,

Florian: was wir zusätzlich ausgeben an Kühlenergie im Sommer.

Florian: Und das gilt auch in der Projektion, selbst wenn wir die sterbsten Erwärmungslevel ansetzen.

Florian: Also es wird in Österreich, sagen die Modelle, nie so sein, auch 2050 nicht

Florian: so sein, dass wir jetzt dadurch mehr Energie für Heizen, Kühlen brauchen.

Florian: Und wir werden dann trotzdem irgendwie bei 20 bis 10 Prozent rauskommen weniger

Florian: in der Elektrizität, die wir für Heizen und Kühlen brauchen im Jahr 2050, sagt das Modell.

Florian: Weil wir halt tatsächlich mehr weniger heizen, als wir mehr kühlen.

Florian: Man kann es nicht anders sagen.

Claudia: Das stimmt, okay.

Florian: Fand ich interessant. Es war mir so nicht bewusst, dass das so ist.

Florian: Trotzdem müssen wir was tun.

Florian: Wie kriegen wir es hin? Wie kriegen wir ein dekarbonisiertes Energiesystem?

Florian: Was machen wir da? Man kann die niedrig hängenden Früchte einsammeln, sagt der Bericht.

Florian: Harvest the low-hanging fruits of decarbonization, also mal Heizung und Mobilität

Florian: elektrifizieren, erneuerbare Energie mit Solar- und Windkraft machen. Das geht alles.

Florian: Die Technik dazu ist überall vorhanden auf den globalen Märkten,

Florian: aber Österreich muss nicht.

Florian: Geschwindigkeit der Umsetzung deutlich erhöhen. Sonst wird das nicht gehen.

Florian: Das ist mal etwas, was klar ist. Das sind die niedrighängenden Früchte,

Florian: aber natürlich geht alles nicht so einfach. Es gibt auch mehr.

Florian: Und man kann auch sagen, wie viel das kosten wird. Sie haben das auch simuliert.

Florian: In Österreich die jährlichen Investitionen, die wir machen müssten für eine

Florian: komplett CO2-neutrale Wirtschaft, liegen bei ungefähr 6 bis 11 Milliarden Euro.

Florian: Ist jetzt gar nicht so viel.

Claudia: Nö, für sowas macht man mobil für ganz andere Sachen.

Florian: Ne? Ja, gut, du bist aus Deutschland andere Zahlen gewöhnt, wir sind kleiner

Florian: als ihr. Achso, Entschuldigung.

Florian: Aber trotzdem, wir haben eine politische Situation aktuell in Österreich,

Florian: die im Bericht nicht Rücksicht findet, weil der Bericht früher geschrieben worden ist.

Florian: Aktuell ist Österreich mit einem massiven Sparpaket beschäftigt.

Florian: Österreich muss massiv sparen und kann nicht investieren oder will nicht investieren.

Florian: Das, wo wir sparen, sind leider genau die Dinge, die für Klimaschutz wichtig wären.

Florian: Und da, wo wir Geld ausgeben, geben wir es. Sagen viele, die sich mit Klimaschutz

Florian: beschäftigen für die falschen Dinge aus.

Florian: Aber ja, 10 Milliarden Euro pro Jahr müssten wir, sagt diese Studie,

Florian: investieren, pro Jahr investieren, damit wir auf eine CO2-neutrale Wirtschaft kommen.

Florian: Wir haben genug Potenzial, sagt der Bicht, für Wind- und Solarenergie. Wir haben genug da.

Florian: Scheitert auch nicht an der Landnutzung. Das haben wir auch in der letzten Folge besprochen.

Florian: Wir müssen ja irgendwo Land hernehmen, wenn wir Sachen machen.

Florian: Also wir haben genug Land dafür. Also das geht uns nicht aus.

Florian: Vor allem Windenergie braucht kaum Land. Die Bodenfläche, die ich für die Windenergie

Florian: verwenden muss, ist minimal verglichen mit anderen Energieformen,

Florian: die ich da verwenden muss. So ein Windrad braucht nicht viel Boden.

Florian: Da muss nicht viel Boden genutzt und versiegelt werden dafür.

Florian: Aber das wird auch nicht verschwiegen. Die Biodiversität wird natürlich auch

Florian: durch das Energiesystem, durch die Infrastruktur beeinträchtigt.

Florian: Ich muss irgendwas hinbauen. Die Energie kommt nicht aus dem Nichts.

Florian: Irgendwo muss ich was hinbauen. Und je nachdem, wo ich es hinbaue,

Florian: hat das Auswirkungen auf Biodiversität und so weiter.

Florian: Das muss man berücksichtigen und kann man berücksichtigen. Da gibt es auch Strategien

Florian: dafür. für was tatsächlich im Gegensatz zu Landnutzung, im Gegensatz zu Biodiversität eine größte

Florian: Eine wirklich wichtige Barriere ist, eine wirklich große Barriere ist,

Florian: ist Limited Policy Support.

Florian: Das ist das große Hindernis.

Claudia: Limited Policy Support. Das klingt so vertraut, als würde das öfter mal vorkommen.

Florian: Das Problem ist halt, dass wir wieder das Problem haben zwischen Staat und Bundesländern.

Florian: Da gibt es wieder unterschiedliche Kompetenzen und unterschiedliche Gesetzgebungen.

Florian: Die staatlichen, die bundesstaatlichen Ziele für die erneuerbare Energie werden

Florian: nicht getroffen, weil die Bundesländer wieder andere Ziele haben.

Florian: Also Österreich, wie es ja vereinfacht hat, Österreich sagt,

Florian: wir brauchen so viel Windenergie.

Florian: Und die westlichen Bundesländer sagen, ja, wir bauen aber keine Windräder.

Florian: Die haben ein anderes Ziel als der Staat selbst. Das ist natürlich ein Problem.

Florian: Weiteres Problem ist natürlich auch fehlende Akzeptanz der lokalen Bevölkerung.

Florian: Das kennt man ja auch, dass da die Bevölkerung protestiert, wenn irgendwo ein

Florian: Windrad gebaut werden soll, wenn irgendwo eine Stromleitung gebaut werden soll.

Florian: Also auch das muss man irgendwie hinkriegen. Und das kann man auch hinkriegen.

Florian: Man kann die Menschen schon auch auf die klimafreundliche Seite holen,

Florian: Energiegemeinschaften machen, kann entsprechende Förderungen machen. Das geht alles.

Florian: Man kann das schon machen. Aber es braucht halt den...

Florian: Support durch die Politik und es braucht die entsprechenden Investitionen dafür.

Claudia: Tja, ich fühle mich, als würden wir sehr viel wiederholen, aber es ist am Ende,

Claudia: läuft es immer darauf hinaus.

Florian: So, und einen großen Brocken haben wir noch, den ich in diesem Kapitel eigentlich

Florian: gar nicht so erwartet hätte. Es geht um Arbeit, Arbeit und Klimawandel.

Claudia: Naja, hat sich schon so ein bisschen versteckt im Titel.

Florian: Ja, ja, ein bisschen schon.

Claudia: Aber wie hängt es mit allem zusammen?

Florian: Vor allem der Unterschied zwischen der unbezahlten Arbeit, also Care-Arbeit

Florian: ist das meistens, was man so macht, ohne Geld dafür zu kriegen,

Florian: aber trotzdem Arbeit ist.

Florian: Ich kümmere mich um Verwandte, ich mache Ehrenamt im Sportverein oder was auch immer.

Florian: Es ist Arbeit, Arbeit, die sich um irgendwas kümmert, Arbeit für die Gesellschaft,

Florian: aber sie wird nicht bezahlt.

Florian: Und das andere ist halt die bezahlte Arbeit, die normale Arbeit.

Florian: Und die natürlich ja dominieren das Leben, so wie anderswo auch.